France

Les casques Adrian des organismes civils

Les divers organismes civils

Outre les pompiers et la police, plusieurs organisations civiles ou paramilitaires ont utilisé le casque Adrian modèle 26.

Deux organismes existaient avant la guerre : la Croix Rouge et la Défense Passive. Plusieurs autres ont été créées pendant la guerre, comme la Milice, la Garde des Voies de Communication (GVC) ou les Equipes Nationales. Ne survivront à la guerre que la Croix Rouge et la Protection civile, dérivée de la Défense Passive.

La croix rouge :

Avant guerre, la Croix Rouge française est composée de trois sociétés dont les actions sont coordonnées depuis 1907, par un Comité Central :

- La Société de Secours aux Blessés (SSBM) existe depuis la guerre de 1870, répartie en 400 comités.

- L'Association des Dames Françaises (ADF) menée par le Dr Duchaussoy.

- L'Union des Femmes de France (UFF), exclusivement féminine, menée par Emma Koechlin Schwartz.

Ces trois sociétés fusionnent le 7 août 1940, en une association unique : la Croix-Rouge Française. L'immense mobilisation des bénévoles durant ces 6 années vaudra à la Croix-Rouge française, en 1946, la Légion d'Honneur pour services rendus à la Nation.

Les secouristes, brancardiers, ambulanciers, personnels soignants, hommes et femmes intervenant en zone de guerre, sont, pour la plupart, équipés de casques blancs frappés d'une croix rouge frontale. Ces casques sont des modèles 26 de récupération de l'armée ou de la Défense passive (et également un certain nombre de casque Adrian Mle 15), repeints en blanc. Sur certains exemplaires, outre la croix rouge, figure le sigle CRF.

Leur usage s'étendra jusque dans les années 50, voire 60.

Casque blanc à croix frontale. |

Symbole bleu non identifié. |

Casque marqué CRF. |

Casque à croix latérales. |

La Défense passive :

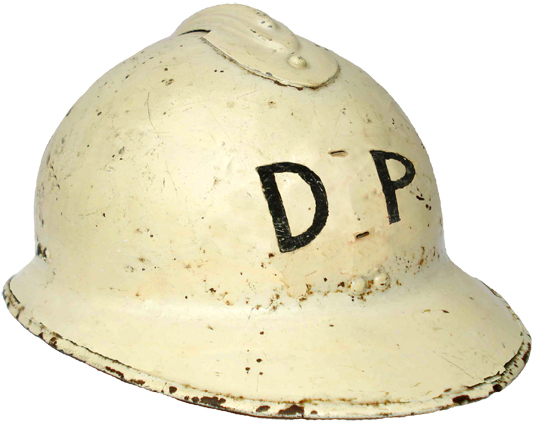

2ème Régiment de DP, Paris. |

Préparée dès 1931, la défense passive est créée par la loi du 9 avril 1935, sous l'autorité du ministère de l'intérieur assisté de la Commission supérieure de défense passive. |

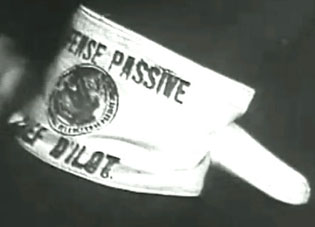

Dans la majorité des cas, les membres de la DP sont en civil, cependant quelques municipalités fournissent des tenues. Dans tous les cas, ils portent un casque Mle 26 (ou 15), un masque à gaz et un brassard. Celui-ci porte la mention DP, ou parfois Luftschutz à la demande de l'occupant, et toujours le tampon et la signature de l'autorité dont dépend le détenteur.

A Paris, le 2ème régiment de DP perçoit le paquetage militaire réglementaire, sa tenue d'intervention est le bourgeron Mle 38. Ils portent un brassard identifiant leur unité.

La DP connaitra un grand développement et une activité intense, surtout à partir de 1944 lors des bombardements alliés.

Les coques.

Vue de face. |

Vue de côté. |

Vue de dos. |

Vue de dessous. |

Exemplaire sans jonc à bord retourné. Vue de face. |

Exemplaire à bord retourné. Vue de côté. |

Exemplaire à bord retourné. Détail. |

Exemplaire à bord retourné. Vue de dessous. |

Les coques sont de forme Mle 26 classique, d'ailleurs beaucoup sont des coques militaires rendues disponibles en grand nombre par l'armistice. Cependant des coques "économiques" ont été fabriquées spécialement pour la DP. Elles sont en acier magnétique, certaines ne possèdent pas de jonc, mais un bord retourné. Le rivetage du cimier peut être en acier pour économiser l'alu.

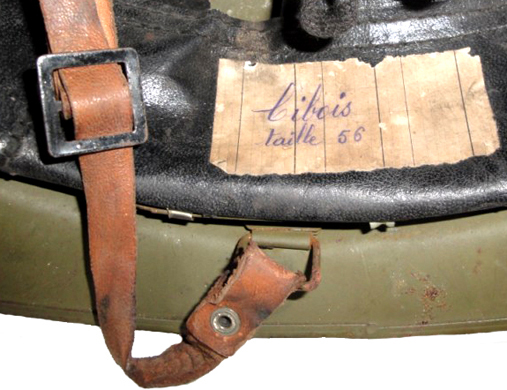

Les coiffes.

Coiffe en cuir à 4 agrafes. |

Coiffe en cuir à 4 agrafes, envers. |

Coiffe en toile cirée. |

Coiffe en toile cirée, envers. |

Autre type de toile cirée. |

Autre type de toile cirée, envers. |

Coiffe en toile cirée fin de guerre. |

Coiffe en toile cirée fin de guerre, envers. |

Autre type de toile cirée. |

Autre type de toile cirée, envers. |

|

Comme pour les coques, un certain nombre de coiffes militaires sont employées, ainsi que des coiffes spécialement conçues pour la DP. Celles-ci, pour économiser le cuir, sont fabriquées en toile-cirée de qualité variable. On peut rencontrer également des coiffes Mle 15 recyclées ainsi que des coiffes fabriquées artisanalement en grosse toile. |

Coiffe artisanale en grosse toile. |

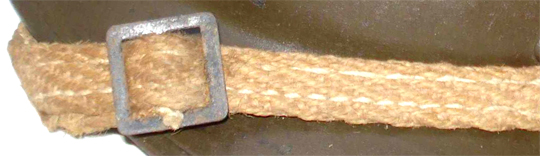

Les jugulaires.

Jugulaire en fin cuir rouge. |

Boucle atypique. |

Jugulaire en toile cirée. |

Jugulaire en toile cirée, variante. |

Jugulaire en toile cirée, variante. |

Jugulaire en toile. |

Jugulaire en tresse. |

Jugulaire en sangle. |

Jugulaire Mle 15. |

Les jugulaires répondent aux mêmes critères que les coiffes. |

Les peintures.

Peinture kaki d'origine. |

Casque partiellement peint en blanc. |

Casque revêtu d'un simple badigeon blanc. |

Casque de récupération, fin de guerre. |

Casque entièrement peint en blanc. |

Casque repeint en noir. |

A la base les casques sont kaki. Dans certaines formations de DP, ils sont repeints en noir. Quelques casques de police à cimier alu sont aussi récupérés.

En 1942, l'occupant demande que les casques de la DP soient blancs pour être facilement reconnaissables. Il semble que cette directive ait été variablement suivie. Beaucoup de casques ne seront pas repeints en blanc, d'autres le seront partiellement, au niveu des ailes ou du cimier.

Les attributs.

Attribut de la DP. |

Attribut de la DP, verso. |

Attribut de la DP, variante. |

Attribut de la DP en laiton. |

Rondache (fabrication locale?). |

Lettres DP peintes au pochoir. |

Lettres DP peintes à la main. |

Soignant diplomé. |

Un attribut unique est créé pour la Défense Passive, il s'agit d'un écu français contenant une grenade entourée des lettres D et P. Cet attribut est embouti dans une plaque de tôle de 7/10èmes de mm. Il est peint en kaki. Il existe également en laiton, d'une frappe plus fine.

A partir de 1944 lorsque les besoins de la DP décupleront sous les bombardements alliés, un nombre important de casques de provenances diverses, sera employé. Ils seront pour la plupart, faute d'attribut, marqués des lettres DP, à la peinture.

Il faut noter aussi qu'il existe une rondache, présentée comme fabrication locale (?). Elle porte simplement les lettres DP estampées. Elle est peinte en noir avec les lettres blanches. Elle n'a été vue jusqu'à présent, que sur des casques noirs.

Banderole du Raincy. |

Banderole du réseau ferré nord. |

Banderole de la compagnie du gaz de Paris. |

Banderole de l'usine Automobiles Saurer. |

Des banderoles métalliques, semblable à celles des plaques de pompier, peuvent être associées à l'attribut. Elles peuvent indiquer, entre autres : - la ville, exemple 'Le Raincy".

- la société pour les équipes y intervenant, exemples "Nord", "Gaz", "Automobiles Saurer", etc.

Certaines banderoles portent simplement la mention "Défense passive".

La Protection civile :

Triangle bleu évidé: personnel de commandement. |

Triangle rouge : service incendie. |

|

La loi du 30 juillet 1943 organise la Protection civile. Le but est de coordonner les secours et de lutter contre les incendies. Les principaux organismes concernés sont la Défense passive la Croix rouge et les Sapeurs pompiers. Une Direction générale de la Protection civile est créée au ministère de l'intérieur. |

Protection civile de Paris, années 1960/70. |

Protection civile de Paris, années 1960/70, autre exemplaire. |

L'auto-collant a été découpé en cercle. |

Les Equipes Nationales :

Rassemblement d'Equipiers Nationnaux. |

Insigne métallique utilisé comme attribut. |

Les Equipes Nationales, sont un mouvement de jeunesse créé en août 1942 par le Secrétariat d'état à la jeunesse. Cette création vise à l'encadrement de jeunes des deux sexes, par le volontariat et le bénévolat. |

Les partis politiques collaborationnistes, farouchement hostiles à ce mouvement, interdiront à leurs formations de jeunesse d'adhérer aux Equipes nationales, ce qui facilitera le camouflage de résistants, de jeunes juifs et de nombreux réfractaires au S.T.O. La résistance noyautera discrètement bon nombre d'unités des Equipes nationales.

En 1943-1944, l'ampleur des dommages provoqués par les raids aériens alliés, conduit le gouvernement à utiliser les Equipes Nationales pour pallier l'insuffisance des secours et aider les populations en détresse.

Un accord passé entre les Equipes Nationales d'une part et l'Education nationale, le Secrétariat à la jeunesse, le Service Interministériel pour les Evénements de Guerre, la Défense Passive, et la Croix Rouge d'autre part, reconnait officiellement les Equipes Nationales comme habilitées à être le cadre d'emploi de toute la jeunesse se portant au secours des populations menacées ou déjà atteintes par les évènements de guerre (instructions des 17 et 18 juin 1943). Ainsi, les équipiers permanents et les temporaires en âge et physiquement aptes, sont affectés sous les ordres des cadres permanents des EN, dans des "Sections opérations secours" (S.O.S) pour participer, sur réquisition des préfets, aux opérations du ressort de la Défense Passive, des Sapeurs-pompiers, et à certaines missions dévolues à la Croix Rouge. La S.O.S intègre aussi les équipes d'urgence de la Croix rouge avec ambulanciers et infirmiers.

Les éléments féminins et les cadets participent également aux missions S.O.S dans l'organisation du ravitaillement des équipes ou du secourisme sur le terrain. Les équipiers disposent d'un laissez-passer permanent pour rejoindre de nuit, pendant le couvre feu imposé en zone occupée, la permanence locale des Equipes Nationales.

A chaque bombardement, les interventions s'organisent en liaison avec la Défense Passive et la Croix rouge. Les jeunes volontaires fouillent les décombres, transportent les victimes dans les ambulances, tandis que les morts sont acheminés vers la morgue. Là, d'autres équipiers ensevelissent les morts, tentent d'identifier ceux qui sont trop mutilés et reçoivent les familles. Parallèlement, d'autres aident les organisations de secours, en conduisant les sinistrés dans les centres d'hébergement improvisés, en œuvrant au regroupement des parents et des enfants, en déménageant ce qui reste à sauver, en distribuant des vivres. Un certain nombre y laisseront la vie.

(source : Les Equipes Nationales à Tours)

Croix celtique de petite taille. |

Exemplaire des EN de Dreux. |

Exemplaire à bande rouge. |

Exemplaire repeint en blanc. |

Les uniformes.Les équipiers permanents sont dotés d'un uniforme de drap bleu composé d'un pantalon-fuseau (jupe pour les équipières), d'un blouson aux boutons argent, écussonné à la manche gauche au nom du département, d'une chemise bleue (blanche pour les cérémonies) et d'une cravate noire. Un brassard blanc est porté au bras droit avec la mention en lettres rouges : "Secrétariat à la jeunesse - EQUIPES NATIONALES". La coiffure est un béret basque noir portant une croix celtique métallique. Les équipiers temporaires ne sont dotés que de la tenue de déblaiement. |

Casque de la DP récupéré par les EN. |

La Garde des Voies de Communication :

Bureau des GVC en gare de Perpignan. |

Attribut de casque des GVC. |

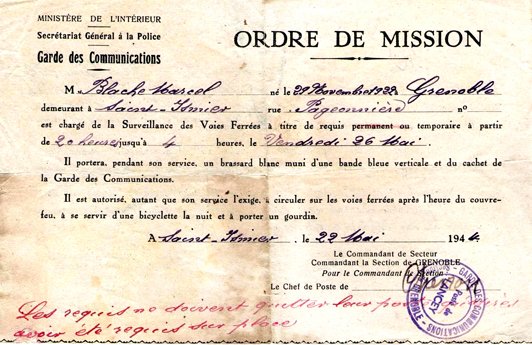

Les conventions d'armistice prévoient la collaboration des autorités françaises, pour la surveillance de points sensibles et notamment des voies de communication. Dans ce but, le gouvernement de Vichy crée par la loi du 24 janvier 1941, les Gardes des Voies de Communication (GVC), dépendant du Secrétariat général à la Police du Ministère de l'intérieur. |

Casque Mle 26 des GVC. |

Casque Mle 26 de la Police récupéré par les GVC. |

Les requis.

L'effectif se révèle vite insuffisant. En effet il faut satisfaire les demandes de l'occupant qui, par exemple, exige sur certaines voies ferrées, que chaque homme soit en contact visuel.

| avec ses collègues situés de part et d'autre. Ce qui nécessite une moyenne de 3 hommes au km. Il faut donc recourir à la réquisition de civils pour épauler les GVC. C'est en avril 1943 que les premières réquisitions de civils ont lieu, obligation à laquelle sont soumis tous les hommes valides de 18 à 40 ans, hors militaires et fonctionnaires. Les maires doivent fournir la liste de tous les hommes répondant à ces critères. Des tours de garde sont établis pendant les nuits et les hommes d'astreinte sont convoqués par le poste local des GVC. La plupart sont des requis temporaires, mais il existe aussi des requis permanents. Ils tiennent leur légitimité de leur ordre de mission et du port d'un brassard blanc avec un trait bleu vertical et le tampon du poste de GVC. La seule arme permise est un gourdin. Ces hommes qui dépendent du Ministère de l'Intérieur, ne font pas partie de la Défense passive qui, elle, est dirigée par le Ministère de la Défense. |

Brassard porté par les civils requis par les GVC. |

Ordre de mission d'un requis temporaire. |

Traduction en Allemand au verso. |

Les casques à triangle vert.

Il existe une profusion de casque Adrian Mle 26 ornés d'un triangle frontal, allant du vert tendre au vert pâle. La majorité des auteurs attribue ces casques aux GVC. Quelques autres, à tort, aux cadres de la DP ou aux chefs d'îlot. Ils confondent en réalité avec les cadres de la Protection Civile, dont le triangle est bleu ou vert foncé.

Faute de documentation d'époque, on ne peut que raisonner pour attribuer ces casques :

Lors de la prolifération des vide-greniers, dans les années 80/90, ces casques sont apparus en nombre en zone urbaine mais aussi en zone rurale (voire très rurale). Il n'était pas rare d'en trouver plusieurs exemplaires sortant d'une même grange, ce qui impliquait plusieurs hommes de la famille.

Ceci exclut les cadres de la DP, en effet il n'y aurait eu dans ces communes rurales, que des cadres et pas d'encadrés. De toute façon, la DP ne concernait que les villes de plus de 2 000 habitants. Même raisonnement pour les chefs d'îlot, il n'existe pas d'îlot en pleine campagne.

Les triangles sont peints parfois sur des attributs DP, mais ils le sont aussi sur des attributs militaires et le plus souvent sur des casques dépourvus d'attribut. Ce qui peut arriver à des casques de récupération de provenances diverses, y compris de la DP, sur les quels on n'a pas pris la peine de retirer l'attribut.

La seule activité civile ayant nécessité un nombre important d'hommes, jusque dans les coins les plus reculés du territoire, est la surveillance des voies de communication.

Il ne faut pas négliger non plus, quelques récits d'anciens se souvenant avoir passé des nuits sur les voies, munis de ces casques.

Tout ceci permet de dire que ces casques étaient destinés aux civils requis par les GVC (les GVC eux-mêmes, on l'a vu, portaient un casque noir avec un attribut spécifique).

Triangle vert clair sur la base d'un casque de la DP. |

Triangle vert clair sur la base d'un casque de l'Infanterie. |

Triangle vert clair sur la base d'un casque militaire non attribué. |

Triangle vert clair pointe en bas, une croix de Lorraine a été gravée à la libération. |

La Franc-garde de la Milice :

Le 29 Août 1940 est créée, en zone non occupée, la Légion française des combattants (LFC), organisation née de la fusion par le régime de Vichy de toutes les associations d'anciens combattants. L'État français lui assigne comme mission de "régénérer la Nation, par la vertu de l'exemple du sacrifice de 1914-1918". Cette Légion est interdite en zone occupée. En 1941 Darnand y crée le Service d'Ordre Légionnaire (SOL) officialisé par la loi du 12 Janvier 1942.

Le 5 janvier 1943, le Maréchal Pétain annonce la transformation du SOL en Milice Française qui aura Darnand comme chef. Elle est officialisée par la loi du 30 janvier 1943, qui la définit ainsi dans son article 1er : "La Milice française, qui groupe des Français résolus à prendre une part active au redressement politique, social, économique, intellectuel et moral de la France, est reconnue d'utilité publique". Elle doit être à l'origine un simple mouvement politique avec, à sa tête Pierre Laval, et ayant comme secrétaire général Joseph Darnand. Elle adopte comme symbole la lettre grecque gamma.

La milice compte plusieurs branches, celle qui nous intéresse ici est la Franc-Garde, la seule à porter un uniforme et donc un casque.

La Franc-Garde est créée le 2 juin 1943, afin d'être, selon Darnand, "instruite techniquement et préparée au combat de manière à être toujours prête à assurer le maintien de l'ordre". Elle est orientée vers des tâches de police. Le recrutement est interne et s'adresse aux jeunes miliciens volontaires remplissant les conditions d'ancienneté et de forme physique.

Elle est divisée en 2 corps :

- Les Franc-Gardes permanents: ce sont les seuls miliciens en uniforme, encasernés et percevant une solde sur la base du traitement de la Police Nationale, ils sont organisés militairement. Ils sont environ 2 000 en juin 1944.

- Les Franc-Gardes non permanents, sont des bénévoles maintenus en réserve dans leurs foyers, susceptibles d'être mobilisés pour des actions ponctuelles. Il y a environ 8 000 bénévoles en en juin 1944.

|

|

|

|

|

|

|

L'uniforme.

Insigne de poitrine de la Franc-Garde. |

Insigne de béret en attribut. |

Les permanents perçoivent des tenues bleues Mle 41, prélevés sur les stocks des chasseurs à pied et alpins, y compris tartes et bérets. La couleur distinctive du gamma est blanc sur fond noir, porté en insigne brodé à la boutonnière droite et en insigne métallique sur le béret. |

Casque noir brillant avec un attribut type insigne de béret. |

Casque bleu foncé brillant avec un Gamma blanc argenté. |

Ancien casque des GRM avec un Gamma de petite taille. |

Casque perçu en 1944 avec la tenue kaki Mle 41. |