Belgique

Casque Adrian modèle 31

Fiche

- Dénomination : casque en acier au manganèse (modèle 31).

- Inspiré du casque Adrian modèle 26 français.

- Destiné à une utilisation générale.

- Coiffe en cuir montée sur lame ressort et maintenue par huit agrafes.

- Jugulaire en cuir réglable par une boucle coulissante.

- Insigne : attribut métallique représentant une tête de lion.

- Fabriqué à partir de 1931.

- Distribué à partir de 1931.

- Pays d'origine : Belgique/France.

- Période d'utilisation : de 1931 aux années 60.

- Matériau : acier au manganèse de 1,1 mm.

- Poids : 980 g (petite taille).

- Taille : 3 (9 tailles de coiffe de 54 à 62 cm).

- Couleur : vert kaki mat pour l'armée et noir pour la Gendarmerie.

Casque modèle 31 de fabrication Tordoir.

Casque modèle 31 de fabrication X.Buisset.

Casque modèle 31 de fabrication Fonson pour officier.

Casque modèle 31 de fabrication inconnu avec coiffe ersatz.

Casque modèle 31 hybride, coque Buisset et finitions Fonson pour officier.

Historique

|

En 1914, le jeune empire allemand est déjà une grande puissance économique, mais il joue toujours les seconds rôles sur les questions politique, militaire et coloniale. |

Casque Adrian modèle 15 de fabrication française. |

Casque modèle 15 reconditionné sur le standard Mle 31 par X.Buisset pour officier.

Mai 1940

En avril 1936, déçu des réactions de ses alliés de novembre 1918 face aux graves événements du début des années 30, de l'impuissance de la S.D.N à faire respecter les traités et de l'échec de la conférence du désarmement, le gouvernement belge souhaitera reprendre son indépendance militaire. Le premier moment de colère passé, Anglais et Français s'offrent garants de l'intégrité territoriale belge et promettent encore leur intervention en cas de nouvelle agression.

Le pays disposant de peu d'obstacles naturels pouvant entraver une invasion, cette politique des ‘'mains libres'' consistera donc à établir dans un premier temps des fortifications, en modernisant les anciens forts autour de Namur et de Liège. Et dans cette dernière région, à construire une ligne de quatre forts modernes, le nouveau fort d'Eben-Emael, constituant le verrou de la position du canal Albert, pouvant battre la frontière néerlandaise mais aussi aider de ses feux puissants les autres forts de Liège. Les intervalles des forts seront défendus par des troupes, garnis de très nombreux petits fortins d'alerte et de défense et entrecoupés d'obstacles divers.

Parallèlement à ces efforts de fortifications, la Belgique voudra disposer d'une armée plus dissuasive, mieux entraînée et mieux équipée : le temps de service est alors prolongé et le matériel modernisé. Le Corps de Cavalerie sera désormais entièrement motorisé, des blindés légers T13 et T15 sont répartis entre les différents corps d'armée, des chasseurs Hurricane et Fiat seront acquis. Des unités de Défense Contre Avions sont constituées. Financièrement, l'effort est colossal pour un si petit pays.

Des Régiments d'Infanterie spécialisée pouvant agir en petits groupes très mobiles seront créés : les Chasseurs Ardennais et les Cyclistes-Frontière auront la charge des missions retardatrices par le feu et de la réalisation des obstructions préalablement préparées (sautage des voies ferrées, ponts, tunnels et routes), puisqu'il est impossible de couvrir les quelques 380 km des frontières Nord et Est.

Le 10 Mai 1940, 650 000 hommes seront finalement mobilisés mais tous les objectifs n'étaient pas encore atteints.

Le danger semblant, une fois de plus, venir de l'Est, le plan belge était simple : dans un premier temps, retenir l'agresseur sur une position de couverture matérialisée par le canal Albert face à la frontière néerlandaise et retarder au maximum l'offensive dans la région de Liège pour ensuite permettre à l'armée, présente aux frontières, et aux alliés de se regrouper sur une position de résistance bien préparée sur l'alignement Anvers-Namur.

Ce dispositif qui scinde verticalement le pays en son milieu, permet de raccourcir le front et bénéficie de la protection de la rivière Dyle, de Koningshooikt à Wavre (ligne KW) et de la Meuse, de Namur à Givet. K.W. est dotée à cette fin d'une ligne ininterrompue d'éléments métalliques Cointet formant barrières antichars et pouvant être battue par le feu des fortins de défense répartis en trois lignes successives dans ses environs.

Les Anglais occuperont le centre de la défense aux alentours de Louvain, l'armée française occupera l'intervalle Sud (en partie couvert par la position fortifiée de Namur) jusqu'à la ligne Maginot.

Le 12 mai, Français, Anglais et Belges occupent déjà les défenses prévues. Le plan Dyle (ou plan K.W.) semble satisfaire les trois armées qui se placent alors sous les ordres du général français Billotte.

A l'aube du 10 mai 1940, sans déclaration de guerre préalable, la "Wehrmacht" déclenche à l'Ouest l'offensive tant redoutée. Le gouvernement fait appel à ses alliés français et britanniques qui, très vite, se portent aux côtés de l'armée belge. L'Allemagne semble vouloir rééditer le plan Molkte de 1914, isoler d'abord puis écraser les forces alliées par un gigantesque "coup de faux". L'armée belge subit très vite ses premiers revers : l'écrasement de la position du canal Albert et la chute du fort d'Eben-Emael, pourtant réputé imprenable.

Le 14 mai, la percée du front français dans la région de Sedan oblige les alliés à un premier repli sur la ligne de l'Escaut. L'avancée fulgurante des "Panzerdivizionen" en direction d'Abbeville le 19 mai fait craindre l'encerclement et l'anéantissement des forces alliées du Nord, prises au piège dans une gigantesque nasse. Le 22 mai, le corps expéditionnaire britannique (BEF : "British Expeditionary Force") se prépare à réembarquer dans la région de Dunkerque. Pour l'armée belge désormais isolée, le miracle de l'Yser ne se reproduira pas. Epuisée par les replis successifs, elle est condamnée à résister sur la Lys. Après quatre jours de violents combats, elle est finalement contrainte à la reddition : le Roi et l'armée de campagne sont désormais prisonniers de guerre.

La défaite de l'armée belge marque la fin de l'utilisation du casque modèle 31 au sein de ses forces armées, mais il sera tout de même utilisé par des organisations auxiliaires durant la seconde guerre mondiale (Protection aérienne, Croix-Rouge, forces de l'ordre) et après-guerre au sein de la Gendarmerie.

Les forces belges libres durant la seconde guerre mondiale furent équipées de casques anglais Mark II et Mark III. Ces derniers, utilisés encore au lendemain de la guerre, seront copiés plus tard pour donner naissance au casque modèle 49, et dans une moindre mesure, à un clone du casque Mark III britannique.

|

Constitution

La coque :

Peinture vert jaunâtre, puis repeinture en kaki. |

|

La coque du casque en acier au manganèse est de conception très proche de celle du casque français Adrian modèle 26. Le modèle 31 belge fut produit par quatre sociétés : Fonson, Tordoir, Buisset et une dernière non identifiée. Chacune de ces fabrications possède des caractéristiques propres.

De manière générale, quel que soit le fabricant, la bombe est emboutie en une seule pièce dans une plaque d'acier au manganèse amagnétique, incluant la visière et le garde-nuque. La bombe du casque modèle 31 a une forme plus ovalisée que celle du casque Adrian modèle 26 français, sa base est quasi plate.

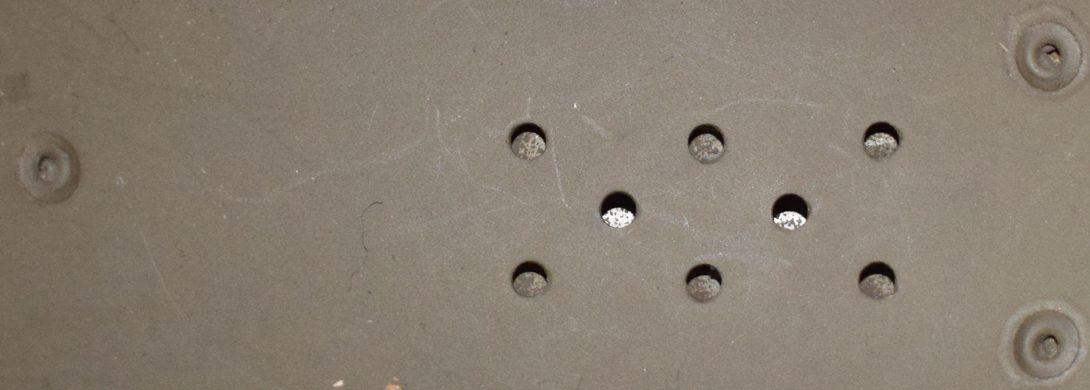

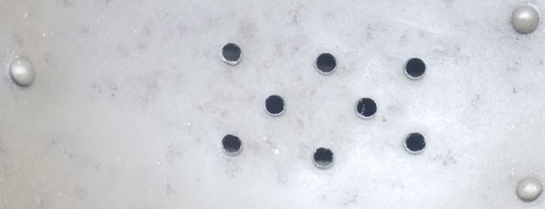

Le fond de la bombe est percé de huit trous répartis en double quinconce pour l'aération du casque (pour certaines coques produites par le fabricant non encore identifié, les trous peuvent être au nombre de quatre seulement, répartis en rectangle). Quatre autres trous sont répartis longitudinalement pour la fixation du cimier et enfin, huit autres sont percés par paire aux quatre points cardinaux du casque à environ 11 millimètres de la pliure de la visière. Ces huit trous sont destinés au maintien des quatre lames ressorts retenant la coiffe. Les lames ressorts sont fixées dans la bombe par des rivets creux à tête légèrement bombée fabriqués en laiton.

Un cimier en aluminium, dont la forme varie selon le fabricant, est riveté sur le sommet du casque à l'aide de 4 rivets mécaniques contre des rivets fendus pour le modèle 26 français. Le cimier est destiné à masquer les orifices d'aération et permet de conserver l'allure typique du casque Adrian.

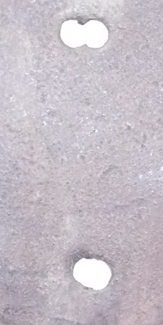

Deux orifices espacés de 35 mm, destinés à recevoir l'attribut réglementaire, sont percés sur l'avant, à environ 32 mm de l'amorce de la visière. Chaque fente mesure 5,5 x 1 millimètre. L'attribut de l'armée belge est constitué d'une tête de lion dont le dessin varie aussi selon le fabricant.

La bordure brute de la bombe après formation est adoucie, sur toute la périphérie du casque, par un jonc de tôle d'acier magnétique, d'une largeur après pose de 4 mm. Il est maintenu par des points de soudure électrique, généralement placés aux quatre points cardinaux du casque. La position de la jonction du jonc varie selon la fabrication (sur le côté ou à l'arrière).

Le casque modèle 31 est fabriqué en trois tailles. La peinture apposée sur le casque varie selon les fabricants et la période de production : assorti à la teinte des uniformes de 1928, le kaki jaunâtre des débuts évoluera finalement vers une couleur kaki verdâtre, plus en accord avec le drap des nouvelles tenues de 1935. Cette peinture sera appliquée de manière satinée afin d'éviter les reflets, directement en usine ou pour certains des casques déjà distribués, manuellement, probablement en casernement.

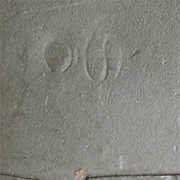

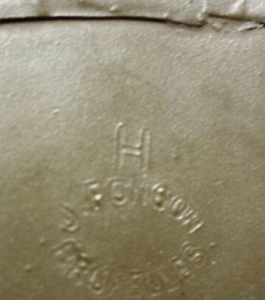

Enfin, le casque modèle 31 ne possède aucun marquage apposé par le fabricant, excepté pour les casques Fonson et Tordoir qui peuvent présenter une marque estampée, le plus souvent sous la visière, respectivement à l'avant et à l'arrière.

Fabrication Tordoir.

Vue avant. |

Vue de coté. |

Vue arrière. |

Vue de dessus. |

Echancrure cimier.

Pointe avant. |

Pointe arrière et rivets de fixation lame ressort. |

Pliure lame ressort. |

Trous d'aération, et cimier fixé à l'aide de rivets tubulaires.

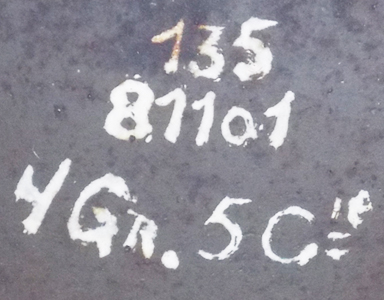

Exemples de marquages estampés sur le couvre-nuque chez Tordoir (vues jonc vers le bas).

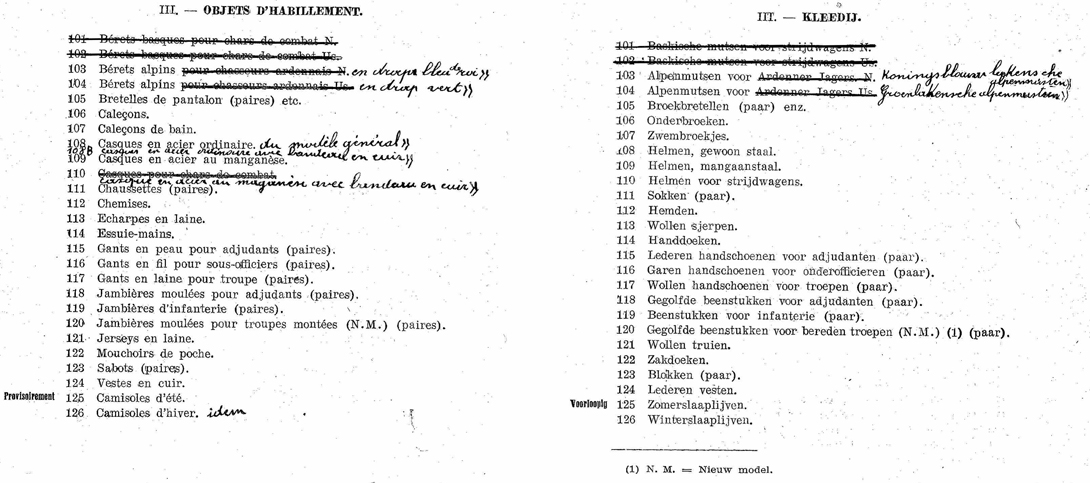

| Taille | Axe intérieur longitudinal | Axe intérieur transversal | Périmètre extérieur | Profondeur bombe | Longueur | Largeur | Tailles de coiffe |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Petite | 220 mm | 186 mm | 640 mm | 115 mm | 302 mm | 224 mm | 54, 55 et 56 cm |

| Moyenne | 228 mm | 194 mm | 670 mm | 118 mm | 311 mm | 233 mm | 57, 58 et 59 cm |

| Grande | 238 mm | 206 mm | 701 mm | 121 mm | 322 mm | 244 mm | 60, 61 et 62 cm |

En 1933, Charles Somville fonde à Burght les Laminoirs de l'Escaut, spécialisés dans la transformation de blocs d'aluminium en produits semi-finis, panneaux et profilés. L'activité s'avère très vite florissante : l'usine comptera 370 salariés en 1940.

Le 10 mai 1938, s'établit dans cette même petite commune la S.A. Usines Ernest Tordoir (Ernest Tordoir était en fait un comptable de L.Escaut).

U.E. Tordoir s'investit dans la fabrication et la transformation des "Tous métaux". En 1939, les statuts de la société sont déjà modifiés : Charles Somville détiendra alors 5 000 actions du groupe. Ernest Tordoir en conservera 700, 1 200 autres iront à la "Grondmaatschappij van den Linkeroever" et les 100 dernières à 4 autres particuliers.

Les casques Tordoir sont identifiés, sous réserve que la coiffe n'ait pas été changée, par le marquage L.ESCAUT, appliqué au tampon encreur sous une des pattes de la coiffe.

Ces fabrications sont caractérisées par un attribut détouré et un jonc jointif à l'arrière. Les lames ressort de maintien de coiffe sont chacune fixées par deux rivets mécaniques en laiton espacés de 11 mm. La visière des casques Tordoir et ses bords sont inclinés. Le cimier est caractérisé par une extrémité avant très arrondie, sa largeur importante du début de l'échancrure à sa pointe arrière lui conférant un aspect renflé.

Les lames ressort sont pliées une première fois en équerre vers l'intérieur du casque (à environ 24 mm de leur point de fixation sur la coque) et enfin, repliées sur elles-mêmes, presqu'à ras de leur évidement.

Ces bombes sont souvent marquées d'une lettre estampée sous la visière arrière du casque.

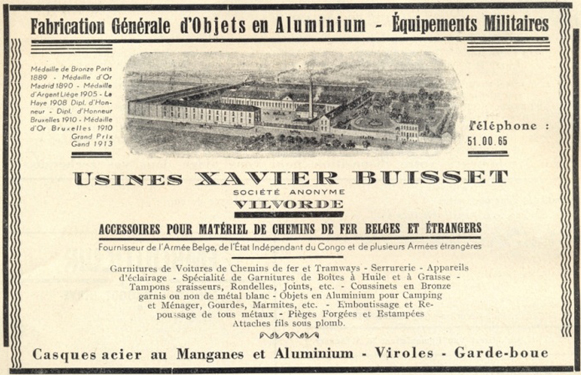

Fabrication X.Buisset.

Vue avant. |

Vue de coté. |

Vue arrière. |

Vue de dessus. |

Echancrure cimier.

Pointe avant. |

Pointe arrière et rivets de fixation lame ressort. |

Pliure lame ressort. |

Trous d'aération, et cimier fixé à l'aide de rivets tubulaires.

| Taille | Axe intérieur longitudinal | Axe intérieur transversal | Périmètre extérieur | Profondeur bombe | Longueur | Largeur | Tailles de coiffe |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Petite | 220 mm | 182 mm | 640 mm | 110 mm | 308 mm | 227 mm | 54, 55 et 56 cm |

| Moyenne | 225 mm | 192 mm | 670 mm | 115 mm | 318 mm | 232 mm | 57, 58 et 59 cm |

| Grande | 237 mm | 204 mm | 701 mm | 122 mm | 323 mm | 237 mm | 60, 61 et 62 cm |

Document publicitaire X.Buisset. |

La société anonyme "Usines Xavier Buisset" était une maison fondée en 1870 à Vilvorde, rue de l'Industrie. |

Fabrication Fonson.

Modèle troupe.

Vue avant. |

Vue de coté. |

Vue arrière. |

Vue de dessus. |

Echancrure cimier.

Pointe avant. |

Pointe arrière et rivets de fixation lame ressort. |

Pliure lame ressort. |

Trous d'aération, et cimier fixé à l'aide de rivets tubulaires.

Modèle officier.

Vue avant. |

Vue de coté. |

Vue arrière. |

Vue de dessus. |

Echancrure cimier.

Pointe avant. |

Pointe arrière et rivets de fixation lame ressort. |

Pliure lame ressort. |

Trous d'aération, et cimier fixé à l'aide de rivets tubulaires.

Exemples de marquages estampés sur le couvre-nuque chez Fonson (vues jonc vers le haut).

| Taille | Axe intérieur longitudinal | Axe intérieur transversal | Périmètre extérieur | Profondeur bombe | Longueur | Largeur | Tailles de coiffe |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Petite | 218 mm | 187 mm | 645 mm | 110 mm | 307 mm | 227 mm | 54, 55 et 56 cm |

| Moyenne | 223 mm | 193 mm | 660 mm | 112 mm | 311 mm | 234 mm | 57, 58 et 59 cm |

| Grande | 237 mm | 203 mm | 703 mm | 115 mm | 333 mm | 247 mm | 60, 61 et 62 cm |

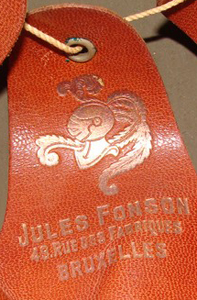

Entête document Éts Jules FONSON. |

Les établissements Fonson Frères sont fondés en 1830 par Jean-Barthélemy, graveur et médailleur, et Jean-François Fonson. Devenue à la fin du siècle "Manufacture Générale d'Ornements et d'Equipements militaires Auguste Fonson", elle est établie aux 49 et 51, rue des Fabriques à Bruxelles. C'est un fournisseur de S.M. le Roi, de l'Armée, des Chemins de fer et des Postes et Télégraphes. L'entreprise peut procurer l'habillement et l'équipement complet de l'officier (petite et grande tenue), du simple soldat, de la Garde civique et de toute société particulière. |

Ces fabrications sont identifiées, sous réserve que la coiffe n'ait pas été changée, par le marquage FONSON Bruxelles, appliqué au tampon encreur sous une des pattes de la coiffe. On peut aussi retrouver, estampé sous la visière ou le couvre-nuque, un marquage Fonson Bruxelles formant un ovale ou de manière plus énigmatique, un petit marquage en forme de losange.

Fabrication inconnu.

Vue avant. |

Vue de coté. |

Vue arrière. |

Vue de dessus. |

Echancrure cimier.

Pointe avant. |

Arrière et rivets de fixation lame ressort. |

Pliure lame ressort (type Fonson). |

Pliure lame ressort (type Tordoir). |

Huit trous d'aération et rivets à tête ronde. |

Quatre trous d'aération et rivets à tête ronde. |

| Taille | Axe intérieur longitudinal | Axe intérieur transversal | Périmètre extérieur | Profondeur bombe | Longueur | Largeur | Tailles de coiffe |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Petite | 218 mm | 187 mm | 645 mm | 110 mm | 312 mm | 238 mm | 54, 55 et 56 cm |

| Moyenne | 224 mm | 199 mm | 660 mm | 114 mm | 318 mm | 245 mm | 57, 58 et 59 cm |

| Grande | 237 mm | 206 mm | 705 mm | 118 mm | 341 mm | 264 mm | 60, 61 et 62 cm |

Un dernier fabricant, non identifié à ce jour, a aussi produit le casque modèle 31. Les exemplaires armée étant devenus rares, les casques rencontrés sont plus souvent des modèles destinés aux corps des pompiers, de la Croix-Rouge ou de protection civile.

Certaines de ces fabrications présentent seulement quatre trous d'aération percés au fond de la bombe et répartis en rectangle. Lorsque la bombe présente huit trous d'aération, la disposition anarchique de ceux-ci montre que l'opération a été effectuée manuellement. Le cimier est d'inspiration Fonson, du modèle arrondi. Il est maintenu par quatre rivets mécaniques non tubulaires à tête ronde en aluminium. Les orifices de maintien de l'attribut sont effectués par perçage de deux trous côte à côte. Le jonc est jointif à l'arrière et les lames ressorts de maintien de la coiffe sont fixées par deux rivets posés jointivement.

Enfin, la visière du casque est assez plane à l'instar des fabrications Fonson. Les bords latéraux sont cependant bien plus larges. L'insigne de ce fabricant présente un contour également très arrondi.

Fabrication hybride.

Vue avant. |

Vue de coté. |

Vue arrière. |

Vue de dessus. |

Echancrure cimier.

Pointe avant. |

Pointe arrière et rivets de fixation lame ressort. |

Pliure lame ressort (type Fonson). |

Trous d'aération, et cimier fixé à l'aide de rivet fendus (réparation, notez le reperçage à l'avant).

On note aussi des cas exceptionnels de casques présentant les caractéristiques de plusieurs fabricants. Ces casques ne sont pas des fabrications effectuées en partenariat entre plusieurs fabricants mais un reconditionnement d'un casque X avec pièces d'un fabricant Y.

Pour cet exemplaire, la bombe présente toutes les caractéristiques d'une fabrication X.Buisset, de grande taille : visière pentue, jonc en deux parties jointif sur les côtés et enfin lion X.Buisset.

Examinée plus en détail, cette bombe présente pourtant un cimier Fonson (mais fixé par rivets fendus), des lames ressorts de type Fonson de couleur kaki jaunâtre (indiquant une fabrication plus ancienne à la bombe de couleur kaki verdâtre), une coiffe et une jugulaire de type Adrian 15.

Cet exemplaire témoigne du parcours complexe d'un modèle initialement produit par X.Buisset reconditionné au niveau de la coque, mais aussi au niveau de la coiffe, maintenant du type Adrian 15. Lors de son utilisation, ce casque aura subi un profond reconditionnement, probablement effectué dans les ateliers de l'armée pour finalement terminer son parcours militaire dans les rangs du 3ème Régiment de Chasseurs à Pied caserné à Tournai.

L'insigne :

Insigne Tordoir. |

Insigne X.Buisset. |

Insigne Fonson. |

Insigne fabricant inconnu. |

Orifices rectangulaires. |

Orifices fabricant inconnu. |

L'insigne du casque en acier au manganèse évolue par rapport au casque Adrian modèle 15 de fabrication française. Il est toujours fabriqué en tôle d'acier emboutie mais le dessin présente un relief bien plus prononcé, lui octroyant un air plus agressif. |

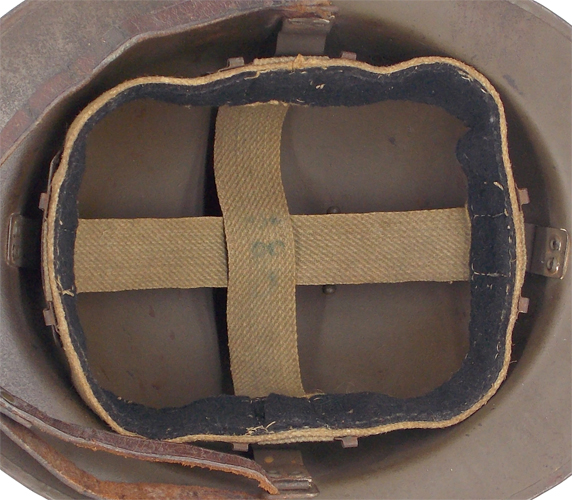

La coiffe :

Intérieur équipé de quatre lames ressort de maintien. |

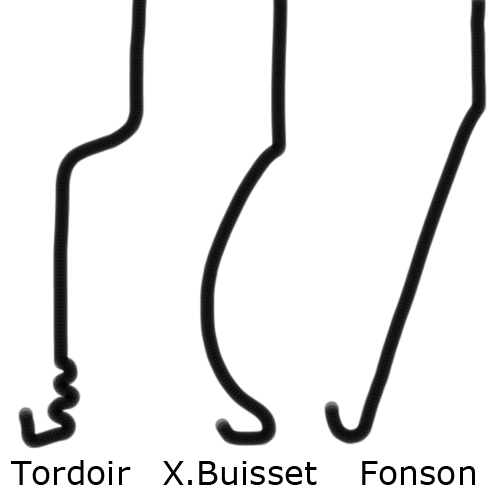

Comparatif pliage lames ressort. |

Tordoir. |

X.Buisset. |

Fonson. |

Tout comme le casque Adrian modèle 26 français, la garniture d'aération en tôle d'aluminium ondulée ainsi que les agrafes crampons en tôle d'acier du casque modèle 15 sont abandonnées.

Elles sont remplacées par une suspension, composée de quatre lames ressorts, chacune maintenue par une paire de rivets tubulaires en laiton. Ils ont une tête bombée, plus ou moins aplatie. Ce rivetage se loge dans des trous percés à cet effet, aux quatre points cardinaux de la bombe, à environ 11 mm au-dessus du plan de base.

Chaque lame est découpée dans une plaque d'acier doux de 6/10èmes d'épaisseur. Elle affecte la forme d'une raquette de 12 cm de long, dont le manche de 2 cm de large se raccorde en accolade à une palette de dimension 4 x 8 cm à coins arrondis. Cette palette est évidée de sorte que les trois cotés extérieurs aient une largeur de 1 cm. Ces cotés sont rigidifiés par un repli de métal de 4 mm préalablement réservé à cet effet. La lame est ensuite pliée en deux, c'est-à-dire à 6 cm exactement de chaque extrémité, les replis de métal tournés vers l'intérieur. Chaque lame est percée de deux trous, à 8 mm de l'extrémité aux fins d'être rivetée à la bombe.

Chaque paire de rivets maintenant les lames latérales, maintient également une petite enchapure de tôle dans laquelle pivote librement un dé carré de fil d'acier de dimension 20 x 20 mm. Ces dés font fonction de passants de jugulaire.

Les différences de fabrication, susceptibles de caractériser un fabricant, sont peu nombreuses. La principale différence que l'on rencontre sur les quatre fabricants est la manière dont est pliée la lame ressort afin de l'écarter de la paroi interne du casque.

La coiffe proprement dite est confectionnée de manière identique en cuir noir glacé (grainé chez Fonson) pour la troupe ou de couleur fauve pour les officiers. Les officiers, qui percevaient un pécule complémentaire pour l'achat de leur équipement, ou des sous-officiers plus fortunés, pouvaient ainsi disposer d'un casque qui se démarquait un tant soit peu du modèle de la troupe.

La coiffe est composée d'un bandeau de cuir de mouton, de 7 cm de large et d'une longueur variant en fonction du tour de tête final.

Sur l'un des bords, six dents du même cuir sont maintenues par deux coutures parallèles espacées de 5 mm, parcourant intégralement la totalité du bandeau. Ces dents, de forme triangulaire à sommet arrondi, ont une base d'environ 7 cm (dont la largeur dépend de la taille de coiffe pour être jointives lorsqu'elles sont cousues sur le bandeau en cuir) et une hauteur de 9 cm. Une perforation bordée d'un œillet métallique, est ménagée à 1 cm de leur extrémité. Elle est destinée au passage du ruban de réglage en profondeur. Les dents sont réparties uniformément sur le bandeau. In fine, le bandeau est refermé sur lui-même par une forte couture en zigzag.

Sur l'autre bord du bandeau, est cousu intérieurement un turban de feutre de 5 mm d'épaisseur et de 4 cm de large, également fermé par une couture. Les deux pièces se chevauchent sur 15 mm. La couture joignant les extrémités de cet ensemble est alignée et est effectuée en zigzag à l'exception des coiffes Fonson où elle est réalisée par une série de points parallèles.

Le bandeau de feutre est généralement noir pour les coiffes destinées à la troupe, gris et sensiblement plus épais pour les coiffes fauve destinées aux officiers.

Les dents sont réunies par un ruban de toile noire passant dans chacune des perforations. Le nouage plus ou moins serré de ce ruban permet le réglage de la coiffe en profondeur.

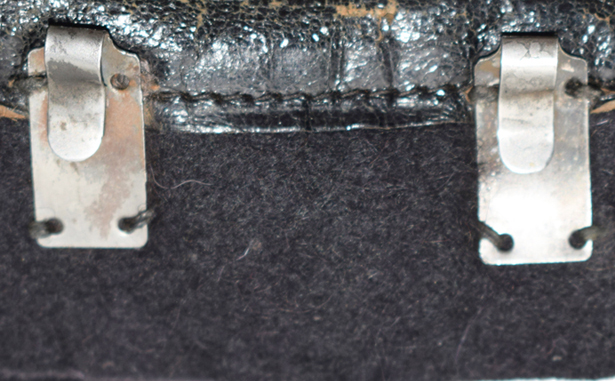

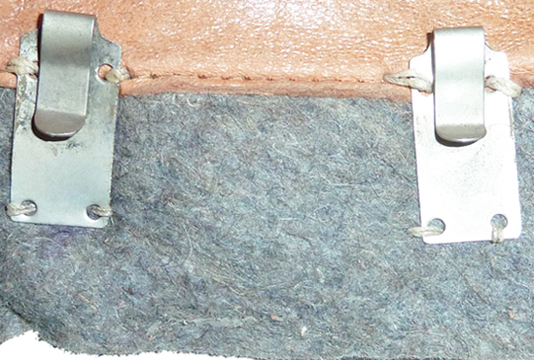

Huit agrafes sont cousues par paire aux points cardinaux de la coiffe, à cheval sur la couture solidarisant le feutre et le cuir. La couture est effectuée à l'aide d'un épais fil de lin parcourant les quatre trous de chaque agrafe. On note des cas de solidarisation de paires d'agrafes avec un seul et même fil pour les deux. Dans chaque paire les agrafes sont espacées de 35 mm. Chaque agrafe est composée d'une plaquette en acier nickelé de ± 20 x 10 mm terminée par une languette qui se replie sur elle en "S", de manière à former une pince. Une perforation à chaque coin de la plaquette permet de la coudre sur la coiffe. Les agrafes se fixent sur le rebord des lames ressorts dont le renfort métallique évite tout glissement.

Une fois la coiffe en place, le cuir est replié par-dessus le feutre, à l'intérieur du casque.

Les coiffes existent en neuf tailles allant du 54 à 62 centimètres de circonférence. Chaque taille de bombe est prévue pour trois tailles de coiffe : bombe 1 = 54, 55, 56 ; bombe 2 = 57, 58, 59 ; et bombe 3 = 60, 61, 62, l'adaptation se faisant par la souplesse des lames-ressorts de la suspension.

Particularité dans le processus de fabrication :

Marquage final J.Fonson avoisinant un marquage de fabrication. |

Marquage de fabrication. |

Comme indiqué plus haut, la largeur de la base des pattes de coiffe dépend de la taille globale afin que lorsque les différentes pièces de cuir constituant la coiffe sont assemblées, les pattes de coiffe soient espacées entre elles d'un espace de 1 centimètre.

Pour respecter cet espace, les pattes de coiffe sont prédécoupées par lot et identifié par un marquage au dos reprenant la taille de la coiffe pour lesquelles elles sont destinées.

Observé chez le fabricant Jules FONSON, cette pratique est sans doute commune à tous les fabricants.

Fabrication L'Escaut (Tordoir).

Coiffe, vue à plat - envers. |

Couture de jonction en zigzag. |

Coiffe, vue à plat - revers. |

Marquage : X.BUISSET Vilvoorde 61. |

Détails couture des agrafes. |

Agrafes fixées par paire. |

Ces coiffes, identifiées par la raison sociale du fabricant tamponnée au dos de la patte de coiffe couvrant la couture en zigzag joignant le bandeau en feutre et la bande de cuir principale, se rencontrent dans des bombes de fabrication Tordoir. Le marquage, appliquée à l'encre blanche comporte la raison sociale du fabricant suivie de la taille en centimètres de la coiffe : L.ESCAUT. XX.

Fabrication X.Buisset.

Modèle noir pour troupes.

Coiffe, vue à plat - envers. |

Couture de jonction en zigzag. |

Coiffe, vue à plat - revers. |

Marquage : X.BUISSET Vilvoorde 61. |

Détails couture des agrafes. |

Agrafes fixées par paire. |

Détail point de fixation sur lame ressort. |

Coiffe installée. |

Modèle fauve pour officiers.

Coiffe, vue à plat - envers. |

Couture de jonction en zigzag. |

Coiffe, vue à plat - revers. |

Marquage : X.BUISSET Vilvoorde 57. |

Détails couture des agrafes. |

Agrafes fixées par paire. |

Les coiffes de fabrication X.Buisset sont strictement identiques aux coiffes confectionnées par L.ESCAUT. Produites en cuir de mouton glacé noir, ces coiffes présentent le même type de montage avec couture en zigzag joignant simultanément le bandeau de feutre et la bande de cuir.

Ces coiffes sont marquées au tampon encreur de couleur blanche de la raison sociale du fabricant, suivi de la localité de l'usine et enfin la taille de coiffe : X.BUISSET VILVORDE XX.

Ce marquage est appliqué à l'encre rouge pour les coiffes produites en cuir fauve destinées aux officiers.

Naturellement, ce type de coiffe doit se rencontrer dans une bombe de fabrication X.Buisset.

Fabrication Fonson.

Modèle noir pour troupes.

Exemple avec peau de cuir à surface à grain fin.

Coiffe, vue à plat - envers. |

Couture de jonction parallèle (croisée au revers). |

Coiffe, vue à plat - revers. |

Marquage : J.FONSON Bruxelles 60. |

Exemple avec peau de cuir à surface à grain accentué.

Coiffe en cuir grainé typique Fonson. |

Vue intérieure. |

Vue intérieure. |

Couture de jonction croisée. |

Marquage : J.FONSON Bruxelles 57. |

Détails couture des agrafes. |

Agrafes fixées par paire. |

Modèle fauve pour officiers.

Revers (coiffe d'un officier du 1er Chasseur à Pied). |

Marquage : J.FONSON Bruxelles 56. |

Les coiffes de fabrication Fonson pour les troupes sont identifiables au premier coup d'œil : le cuir est de couleur noire et sa surface est grainée, dont le grain peut varier en fonction des peaux de cuir disponibles utilisées lors de la fabrication. Les coiffes officiers sont de couleur fauve, tout comme les coiffes X.Buisset.

Les coiffes Jules Fonson sont identifiées par un marquage appliqué au tampon encreur de couleur bleu foncé sur lequel on retrouve la raison sociale, la localité et la taille en centimètres : J.FONSON BRUXELLES XX. Ce marquage appliqué de couleur foncée sur du cuir foncé a tendance à rapidement disparaître.

Ces coiffes ne présentent pas une couture en zigzag joignant le bandeau en feutre et la bande de cuir, mais une couture effectuée par points parallèles à l'extérieur et croisés à l'intérieur.

Modèle spécial pour officier.

Coiffe, vue à plat - envers. |

Coiffe, vue à plat - revers. |

Couture d'assemblage bord à bord. |

Détails couture des agrafes. |

Agrafes fixées par paire. |

Marquage Jules Fonson. |

Fonson, qui était un important équipementier, présente un éventail de coiffes bien plus large que les autres fabricants car cette enseigne produisait aussi des casques légers et des coiffures sur commande spéciale. Ces coiffes peuvent présenter un marquage des établissements Jules FONSON estampé dans le cuir réhaussé par argenture. |

Modèle chapelier Fonson.

Exemplaire "chapelier" de chez Fonson.

Comme chez Buisset, on note aussi des casques Fonson fabriqués en matière légère (aluminium). Pour ces casques particuliers, lorsqu'ils sont démunis de lames ressort, le maintien de la coiffe est assuré par des agrafes maintenues par rivets à la coque.

Fabrication inconnu "type Web".

Détails couture des agrafes. |

Epaisseur bandeau en feutre. |

Détails couture du bandeau et des agrafes. |

Jointure bandeau en feutre. |

Vue extérieure. |

Coiffe en place. |

Cette coiffe curieuse, qui s'éloigne des standards habituels, est constituée d'un anneau en toile forte de type web (d'une largeur de 42 mm et d'une épaisseur de 2 mm) doublé sur sa face intérieure d'un feutre de belle qualité, noir ou vert. Les deux parties sont réunies par deux coutures latérales, à points légèrement espacés, courant à 4 mm des bords.

Deux bandes indépendantes (longues de 290 mm et larges de 33 mm), en toile de type web plus mince (0,5 mm d'épaisseur), forment un croisillon qui assure la profondeur non réglable de la coiffe. Aux quatre coins cardinaux de cette coiffe, les extrémités des deux bandes chevauchent le cerclage en toile sur sa face extérieure. Quatre coutures formant carré réalisent l'union des pièces, l'une d'elles cachant la jonction des extrémités de la bande en toile constituant le bandeau de tour de tête. La longueur de ce bandeau détermine la taille de coiffe, souvent marquée à l'encre au sommet du croisillon.

Enfin, huit agrafes classiques sont cousues sur l'anneau au plus près des deux bandes, permettant de fixer la coiffe aux lames ressorts de la coque.

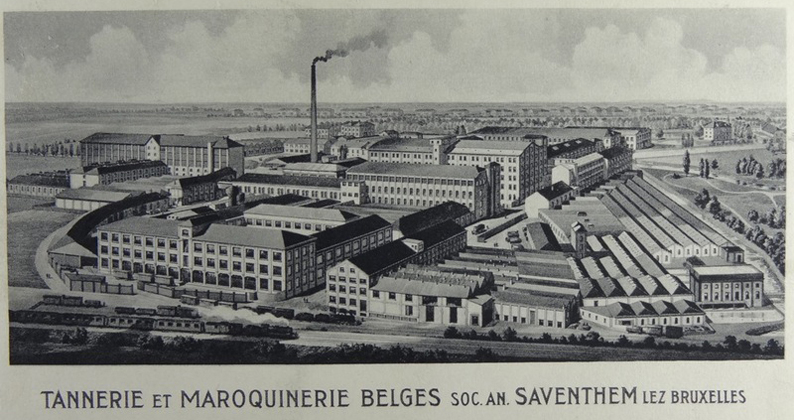

Fabrication TMB.

Coiffe, vue à plat - envers. |

Coiffe, vue à plat - revers. |

Détails couture des agrafes. |

Agrafes fixées par paire. |

Marquage : T.M.B. 57. |

Affiche publicitaire. |

Sur certains de ces casques belges modèle 31, on peut aussi rencontrer des coiffes dont le cuir est marqué T.M.B., pour "Tannerie et Maroquinerie belges". Cette firme établie au bord de la Woluwe à Zaventem avait été fondée en 1852 par David Mayer-Hartogs. Elle périclita après avoir connu une longue période de prospérité (elle employait encore 400 personnes dans les années 1970). Les bâtiments d'usine seront finalement rasés en 1985. En aucun cas, ces coiffes ne peuvent équiper un modèle destiné à l'armée, l'association coque et coiffe T.M.B. ne concernant que des productions d'après-guerre.

La fabrication proprement dite ne diffère pas des productions X.Buisset ou L.Escaut : le cuir employé est du mouton glacé, le turban est en feutre noir d'une épaisseur de 5 millimètres. La couture joignant les deux extrémités bandeau/turban est effectuée par points en zigzag.

La coiffe est toujours fixée au casque par les huit agrafes usuelles, le réglage de profondeur est aussi assuré par un lacet.

Coiffe modèle 15 reconditionnée.

Coiffe modèle 15 reconditionnée - envers. |

Coiffe modèle 15 reconditionnée - revers. |

Détails bandeau en drap de laine. |

Coiffe montée. |

Autre exemple. |

A l'instar du casque Adrian modèle 26 français, on note des cas anecdotiques de coiffes modèle 15 reconditionnées sur le standard modèle 31, probablement dans les ateliers régionaux du Service de l'Equipement de l'Armée. |

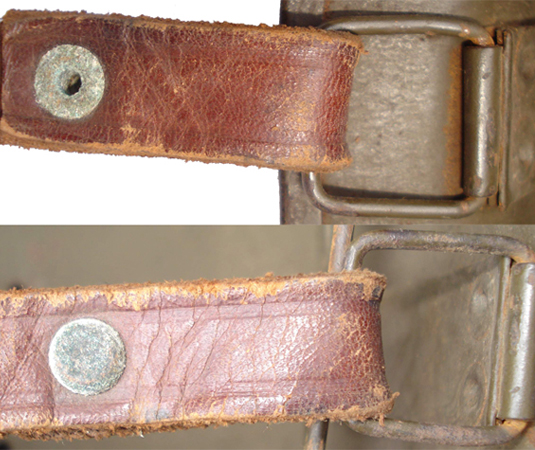

La jugulaire :

Fixation jugulaire - Tordoir. |

Fixation jugulaire - X.Buisset. |

Fixation jugulaire - Fonson. |

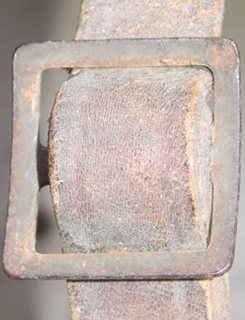

Boucle Tordoir. |

Boucle X.Buisset. |

Boucle Fonson. |

Boucle fabricant inconnu. |

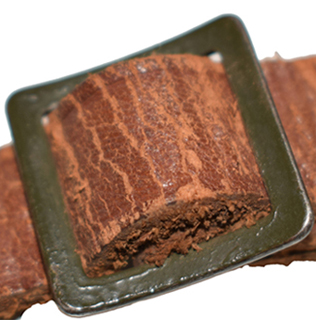

Tout comme la coiffe, la jugulaire du casque en acier au manganèse (modèle 31) est calquée sur celle utilisée dans le casque Adrian modèle 26 français. Elle est maintenue à deux passants de jugulaire latéraux. Chaque paire de rivets maintenant les lames latérales, maintient également une petite enchapure de tôle dans laquelle pivote librement le passant de jugulaire (un fil de dimension 20 x 20 mm formant carré).

De manière générale, quel que soit le fabricant, la jugulaire est constituée d'une sangle de cuir de vachette de couleur fauve d'une épaisseur de 2 mm, d'une longueur de 58 cm pour 15 mm de large. La plupart des jugulaires des casques modèle 31 belges présentent deux lisérés courant sur toute la longueur à 4 mm du bord, mais ce n'est pas systématique.

Une de ses extrémités enchape une boucle coulissante carrée au profil incurvé, peinte en vert kaki et fixée à l'aide d'un rivet tubulaire.

L'autre côté coulisse librement dans le dé droit du casque puis dans la boucle de réglage et enfin se fixe sur le dé gauche, grâce à un rivet à double tête en laiton. Contrairement au casque Adrian modèle 26 français, la jugulaire du modèle 31 est montée de manière inamovible.

Des différences notables sont observables en fonction du fabricant :

- Pour Tordoir, Fonson et le fabricant inconnu, la boucle coulissante est fabriquée en tôle d'acier embouti assez fine. Cette boucle est incurvée et le creux de la courbe est placé vers l'intérieur au montage.

- Pour X.Buisset, cette boucle est aussi fabriquée en tôle d'acier embouti mais est nettement plus épaisse que les autres fabricants. On note parfois chez ce fabricant un défaut d'emboutissage très particulier : une des barres latérales de la boucle est moins large que l'opposée. Incurvée, cette boucle est souvent montée, à l'inverse des autres fabricants, côté courbé vers l'extérieur.

- Enfin, la société Fonson fixait l'extrémité libre de la jugulaire dans le dé de la bombe à l'aide d'un rivet avec une pliure de la bande de cuir plus importante que les autres fabricants.

On note aussi l'utilisation de boucles coulissantes normalement réservées aux casques d'achat personnel pour officier : cette boucle est fabriquée en acier moulé, de finition brillante.

On peut supposer que ce montage particulier a été effectué chez Fonson, à la demande de l'officier lorsqu'il y a déposé son casque pour y apporter des améliorations.

Cas particulier de chez Fonson.

Boucle habituellement rencontrée sur des casques de chapelier chez Fonson.

Jugulaire modèle 15 de récupération.

Point de fixation au pontet. |

Boucle coulissante plate type modèle 15. |

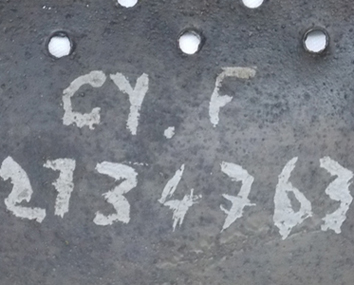

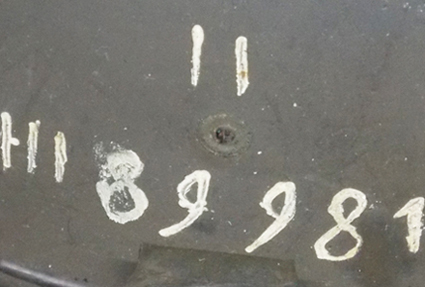

Les matricules :

8ème compagnie, 2ème bataillon du 12ème de Ligne. |

Matricule du 3ème Chasseur à Pied basé à Tournai. |

1er Chasseur à Pied. |

21ème Ligne passé au 1er Chasseur à Pied. |

1er Grenadier passé au 4ème Grenadier. |

2ème Carabiniers Cyclistes passé au Cyclistes Frontière. |

10ème compagnie, 10ème de Ligne, depuis 1934 1er Chasseurs Ardennais. |

10ème Ligne, depuis 1934 1er Chasseurs Ardennais. |

11ème compagnie du 11ème Ligne. |

14ème compagnie du 14ème Ligne. |

8ème Ligne. |

Lors de son incorporation au sein de l'armée belge, le jeune milicien (conscrit) est inscrit dans les registres du corps dans lequel sa formation militaire sera dispensée. Il lui est alors attribué un numéro matricule immuable qui permettra de l'identifier pendant toute sa carrière militaire, quelles que soient ses affectations futures. Toute mutation éventuelle est notifiée dans le dossier personnel et le livret militaire.

Suivant la circulaire du 10 juin 1921, un nouveau système d'immatriculation plus rationnel voit le jour. Le numéro matricule, composé uniquement de chiffres, comprend désormais deux parties indissociables, à savoir dans le sens normal de la lecture :

- Une série de trois chiffres (à partir de 100) permet d'identifier, suivant des tables établies et non exhaustives, le corps d'appartenance de la recrue.

- Une seconde série de chiffres (de 1 à 99 999) est en fait le numéro d'ordre d'entrée du militaire au corps, lors de son inscription au registre par le capitaine quartier-maître.

De cette façon, on peut dire que 101.8000 identifie le 8 000ème inscrit au registre du 1er de Ligne (101), son régiment d'incorporation.

Le règlement de la comptabilité des unités impose que les objets distribués au nouvel appelé soient au plus vite marqués de son numéro matricule.

Les casques n'échappent pas à cette règle : "... les casques seront marqués à l'encre indélébile noire au moyen de marques en cuivre, en bois ou en caoutchouc... à l'intérieur de la bombe... le dessus des marques, suivant sens de lecture, sera orienté vers l'avant du casque...".

Dans la pratique, les instructions seront diversement suivies. Le détenteur se voulait parfois plus complet et mentionnait donc l'unité particulière dont il dépendait : (Bataillon, Compagnie, etc.), tout en respectant la nomenclature officielle en vigueur. Parfois, il se contentait de graver son nom au-dessous de la coque ou d'un marquage au crayon.

Souvent, le numéro initial est précédé de l'abréviation réglementaire de la nouvelle affectation. Par exemple : 1Ch 121.722, soit un ancien du 21 Ligne passé au 1er Chasseurs à Pied (1Ch).

|

|

|

|

Gendarmerie.

Modèle 31 Gendarmerie. |

Matricule sous la coiffe. |

Matricule sur jugulaire. |

Cas particulier : depuis la même période, la Gendarmerie dispose d'une identification obéissant aux mêmes règles. Le Gendarme marque son casque (d'achat personnel) de son numéro matricule généralement à la peinture blanche (souvent de manière plus soignée, avec le matériel adéquat disponible), généralement accompagné de l'abréviation Gie en lieu et place des trois premiers chiffres (196). Un milicien ayant déjà fait ses classes antérieurement à l'armée, se voit attribuer de surcroît, lors de son incorporation au sein de ce corps militaire particulier, un nouveau matricule spécifique Gendarmerie.

Gendarmerie, organismes civiles, export et cas particuliers

|