Luxembourg

Casque Modèle 39

Modèle 39

|

Petit territoire enclavé au cœur de l'Europe occidentale, le Grand-Duché de Luxembourg a une histoire riche, mouvementée et intimement mêlée à celle de ses proches voisins : l'Allemagne, la France et la Belgique. Si, dans ses formes géographique et politique actuelles, le pays est une création de la diplomatie du 19ème siècle, le nom Luxembourg a une origine beaucoup plus lointaine, occasionnant parfois la confusion entre l'état et sa capitale. |

La politique fiscale écrasante de Guillaume Ier suscite le mécontentement des Luxembourgeois. Lorsqu'éclate la Révolution belge, bon nombre d'entre eux vont rejoindre le camp des insurgés. Plusieurs représentants luxembourgeois siègeront d'ailleurs dans les institutions du tout jeune État belge, désireux d'y joindre le Grand-Duché.

Il faudra attendre huit ans pour que le Traité de Londres du 28 avril 1839 accorde d'autorité une partie du territoire à la Belgique (l'actuelle province belge du Luxembourg) tandis que l'autre, correspondant aux frontières actuelles du pays, reste sous souveraineté des Orange-Nassau.

Progressivement, les structures d'un état luxembourgeois autonome sont mises en place : Guillaume II, plus accommodant, souhaite que le pays soit régi par les Luxembourgeois eux-mêmes et leur concède alors une charte constitutionnelle. Une série de lois fondamentales fixent l'organisation communale, l'enseignement, la bienfaisance publique et la justice, avec le maintien du Code Napoléon.

La guerre austro-prussienne entraîne la dissolution de la Confédération germanique. Les visées de Napoléon III sur le pays seront freinées par le Traité de Londres de 1867, qui consolide le statut international du Grand-Duché. La Prusse retire sa garnison, la forteresse est démantelée et le petit état est déclaré perpétuellement neutre et désarmé, sous garantie des puissances signataires.

A la mort de Guillaume III en 1890, et puisqu'il est décédé sans héritier mâle, le pacte de famille de la maison Nassau accorde les possessions familiales à une autre lignée : les Nassau-Weilbourg, d'où sont issus la dynastie actuelle. Le régime politique du Grand-Duché sera celui d'une démocratie représentative sous forme d'une monarchie constitutionnelle.

Peu d'observateurs internationaux donnent alors une chance de survie à ce pays minuscule, susceptible de susciter la convoitise de ses voisins, mais pourtant, les Luxembourgeois parviendront à construire un état authentique, résultant d'une fusion des mondes germaniques et romans, original tout en ayant emprunté à ses voisins, possédant une langue qui lui est propre, doté d'une forte cohésion nationale et fondé sur des bases économiques et politiques très solides.

Après le retrait des troupes prussiennes, une nouvelle organisation militaire a été créée par l'arrêté royal grand-ducal du 10 septembre 1867 : les troupes sont organisées en deux bataillons connus sous le nom de Corps des Chasseurs Luxembourgeois, avec un total de 1 568 officiers et troupes.

La loi du 18 mai 1868 prévoyait un contingent comprenant un bataillon d'infanterie légère divisé en 4 compagnies totalisant 500 hommes (à l'exclusion des officiers et des sous-officiers). Enfin, la loi du 16 février provoque, en 1881, le démantèlement du bataillon d'infanterie légère. L'abolition du système de milice caractérise l'organisation originale des forces armées luxembourgeoises, maintenant constituées en Corps de Gendarmes et Volontaires sous commandement unique, soit :

- Une compagnie de Gendarmes à 125 hommes.

- Une compagnie de Volontaires, casernée à Luxembourg, forte de 140 à 170 sous-officiers et soldats.

En cas de crise, l'effectif des volontaires peut être porté à 250 hommes.

Le corps des officiers comprend 9 officiers, dont 1 major-commandant, 2 capitaines commandant les compagnies, 4 à 6 lieutenants ou premiers lieutenants. La musique militaire comprend 39 musiciens dont 1 chef de musique.

Le Grand-Duché et les deux guerres mondiales

Le 2 août 1914, l'Allemagne wilhelmienne, sans déclaration de guerre préalable, viole la neutralité du pays et envahit rapidement le Luxembourg. Pour éviter l'effusion de sang et les représailles, la très jeune Grande-Duchesse Marie-Adélaïde décide de ne pas faire intervenir les trop maigres troupes nationales : le gouvernement ne pouvait qu'exprimer sa plus profonde indignation à l'égard des faits.

Le Luxembourg se déclare alors neutre envers tous les belligérants, conservant ainsi l'intégrité de ses institutions et ne peut que s'accommoder de quatre ans d'occupation militaire. Les sentiments de la population sont partagés du fait du retour de l'occupant "prussien" mais qui était aussi un partenaire économique privilégié avant la guerre. Quelques 4 000 hommes fuiront pour combattre dans la Légion étrangère ou rejoindre les armées alliées. La famine et la détérioration des conditions de vie amèneront en 1917 des grèves durement réprimées par le commandant allemand Karl Von Tessmar.

La paix revenue, les reproches s'accentuent envers Marie-Adélaïde, jugée peu proche de son peuple et trop complaisante envers l'occupant allemand, reproches également relayés par les alliés. Des opinions communistes commencent à émerger, la Belgique et la France intriguent en secret pour tenter d'imposer leurs visées expansionnistes respectives. Début 1919, une partie de la Compagnie des Volontaires se révolte contre la monarchie et proclame la république, sans pour autant rencontrer l'adhésion populaire. La France, qui perçoit ces mouvements comme des attitudes pro-belges, fait intervenir son armée pour rétablir rapidement l'ordre.

Déçue par le manque de loyauté de ses sujets, la Grande-Duchesse abdique au profit de sa sœur Charlotte. Votant pour la première fois en suffrage universel, les luxembourgeois, en large majorité, se prononcent pour un maintien de la monarchie et, tout en s'affranchissant totalement de l'Allemagne, pour une union économique avec la France, qui, non intéressée, la priera de se tourner alors vers la Belgique. Le Traité de Versailles confirmera l'intégrité du territoire et l'indépendance retrouvée du Luxembourg, ce qui lui permettra de siéger à la SDN.

Depuis l'arrivée du parti nazi, et surtout depuis la crise tchécoslovaque de 1938, une nouvelle menace venant d'Allemagne se profile, car, même si le Grand-Duché reste neutre, plus personne ne se fie à la parole d'Adolf Hitler. Au vu de ses modestes moyens, le pays ne se fait guère d'illusions sur son invincibilité et espère compter sur une intervention rapide de son puissant voisin français en cas de nouvelle invasion, mais réalise toutefois certaines adaptations de fortune.

En portant d'abord l'effectif des Volontaires à 300 hommes et ensuite, en en réorganisant la hiérarchie le 24 février 1939 : Le corps comptera ainsi 6 officiers, 2 adjudants, 2 sergents chefs, 12 sergents, 24 caporaux, 57 soldats de 1ère classe et 200 soldats de 2ème classe. Suite à la déclaration de guerre de septembre 1939, la Compagnie des Volontaires est encore augmentée d'un groupe de 125 volontaires auxiliaires.

Toutes les voies d'accès aux frontières allemande et française ont été aménagées pour les rendre rapidement impraticables aux armées étrangères, en vue de freiner au maximum leur avancée : la ligne Schuster.

Aux premières heures du 10 mai 1940, dès l'agression constatée, et non sans avoir essuyé des coups de feu, les hommes réalisent les fermetures définitives des obstructions, et suivant les instructions, rentrent aux casernes pour y déposer les armes et y attendent la suite des évènements. En décembre 1940, une partie des volontaires sera déportée vers Weimar pour y suivre une formation dans la police allemande.

Ayant parfaitement appris du passé, la Grande-Duchesse Charlotte et le gouvernement luxembourgeois partent en exil et s'installent à Londres et au Canada. Décision heureuse, car l'engagement dans le camp des Alliés assurera au Luxembourg la pleine reconnaissance internationale au lendemain de la guerre.

L'occupation allemande s'avèrera plus terrible encore que pendant la première guerre, car à l'instar des Mosellans, Alsaciens, Lorrains et des habitants des cantons belges d'Eupen-Malmedy, le Luxembourg est annexé de fait au Reich. Le Gauleiter Gustav Simon, chef der zivilverwaltung (C.D.Z) entreprend la germanisation forcée avec l'aide de 800 Schutzpolizei. L'usage du français est strictement interdit. Toute opposition est durement réprimée : Le 30 août 1942, le service militaire est rendu obligatoire. En protestation, des grèves sont déclenchées dans tout le pays.

L'occupant décrète la loi martiale et fait alors fusiller 21 grévistes. 13 800 hommes et femmes seront ainsi enrôlés de force dans la Wehrmacht ou le Reichsarbeitsdienst. Malgré quelques faits notables de collaboration, le pays conservera encore son unité nationale. Évadés, réfractaires et déserteurs rejoignent les rangs de la résistance dans les maquis français et belges des Ardennes.

Libérés une première fois par l'armée américaine le 10 septembre 1944, le Nord et l'Est du pays seront encore ravagés par le retour des Allemands lors de l'offensive des Ardennes en décembre. Au sortir de la guerre, le bilan en pertes humaines est lourd et s'élève à 2% de la population (sur 285 000 âmes en 1940).

La libération de Vianden le 22 février, le retour d'exil de la Grande-Duchesse Charlotte le 14 avril et la capitulation sans conditions de l'Allemagne en mai 1945 marquent la fin de la guerre et le début de la reconstruction et de l'ouverture sur le monde qui feront activement entrer le Luxembourg dans une ère moderne, dans le cadre de l'unification européenne : Partenariats économiques au sein du Bénélux et de la CECA, participation à la commission de l'Euratom, abandon de la neutralité en 1949 et adhésion à l'OTAN.

Le casque Modèle 1939 des forces armées luxembourgeoises

|

Par l'arrêté grand-ducal du 30 septembre 1939, le gouvernement luxembourgeois introduit dans l'équipement de ses forces armées un casque de type Adrian français : |

|

Insigne doré armée. |

Insigne argenté gendarmerie. |

Les casques en acier au manganèse produits par la société Fonson présentent de nombreuses variantes de fabrication en ce qui concerne leurs cimiers. Les casques fournis au Grand-Duché ne semblent pas échapper à la règle : les extrémités des cimiers sont bien, sur la plupart des exemplaires, de forme arrondie, mais on peut aussi trouver des cimiers aux extrémités anguleuse sur d'autres modèles.

|

Au lendemain de la guerre, le casque modèle 31 (ou modèle 39) est remplacé au sein des forces armées par le casque type Mark II britannique. Le casque Adrian reste utilisé au sein de la Gendarmerie principalement lors des défilés, le képi étant la coiffure principale du service.

Modèle armée.

Vue avant. |

Vue de biais. |

Autre exemplaire, vue de biais. |

Vue avant. |

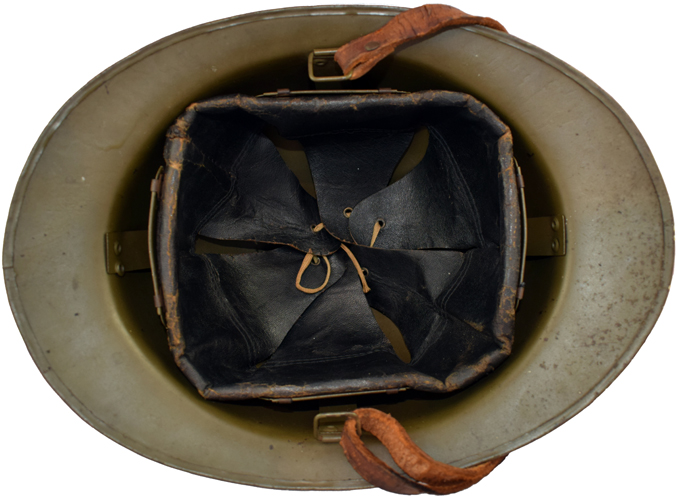

Intérieur. |

Marquage coiffe - J.FONSON Bruxelles. |

Modèle gendarmerie.

Vue de biais. |

Vue avant. |

Intérieur. |

Marquage coiffe - J.FONSON Bruxelles. |

Exemple avec cimier pointu.

Autre exemplaire.

Exemplaire armée réaffecté à la gendarmerie.

L'observation d'exemplaires initialement affectés à la gendarmerie et à l'armée repeints de manière identique avec une remise en peinture effectuée très proprement avec démontage de la jugulaire, puis re-rivetage après peinture, démontre qu'il y a eu un reconditionnement général des casques modèle 31 en usage au Luxembourg.

Ce reconditionnement eut sans doute lieu lorsque le casque modèle 39 fut considéré comme obsolète au sein des forces armées puis réaffecté au sein de la gendarmerie, comme l'atteste cet exemplaire initialement peint en vert puis repeint en bleu très foncé avec remontage de la jugulaire et changement de l'insigne frontal pour un modèle argenté spécifique à la gendarmerie luxembourgeoise.

Vue avant. |

Intérieur. |