Angleterre

Casque EOD Mark III

Fiche

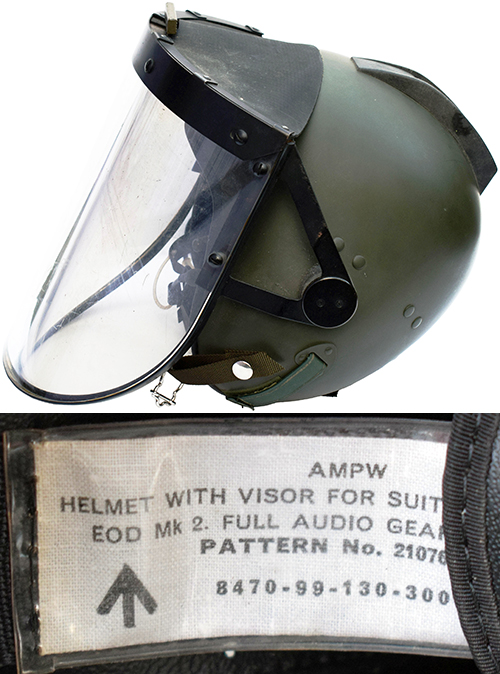

- Dénomination : "EOD Mark III Helmet and Search Team".

- Destiné aux techniciens démineurs.

- Coiffe constituée d'une suspension de type "Riddel" doublée d'une jupe en toile.

- Jugulaire en toile de nylon avec mentonnière, fermeture par boucle à fermoir à clic.

- Caractéristique : conçu sur la base d'un casque de motocycliste.

- Fabriqué à partir des années 1980.

- Distribué à partir des années 1980.

- Pays d'origine : Angleterre.

- Période d'utilisation : de 1980 aux années 1990.

- Matériaux : fibre de verre.

- Poids : 1690 g (avec visière 2690 g).

- Taille : unique.

- Couleur : vert olive foncé.

Historique

La lutte contre les engins explosifs remonte en Angleterre au 19ème siècle à la suite de l'explosion de la péniche "Tilbury" sur le canal du régent dans la ville de Londres : peu avant 5 heures du matin, le 2 octobre 1974, la barge qui était chargée de sucre, de noix, de trois barils de pétrole et environ cinq tonnes de poudre à canon explosa sous le pont Macclesfield, juste à l'extérieur du zoo de Londres. Cette explosion tua l'intégralité de l'équipage, avec la destruction du pont et occasionnant d'important dégâts dans le proche zoo.

En 1875, le major de l'artillerie royale Sir Vivian Dering Majendie rédigea la Loi sur les explosifs, première loi moderne pour le contrôle des explosifs. Il fut également un pionnier dans de nombreuses techniques d'élimination des bombes, y compris des méthodes de manipulation et démantèlement d'explosifs à distance. Ses interventions furent reconnues lors de la campagne à la dynamite des Féniens (en anglais : "Fenian dynamite campaign"), qui fut une campagne d'attentats orchestrée par les républicains irlandais contre l'empire britannique, entre les années 1881 et 1885. Il fut particulièrement remarqué lors de l'attentat de la gare Victoria le 26 février 1884, où il désamorça une bombe avec un mécanisme d'horlogerie qui aurait pu exploser à tout moment.

L'élimination des bombes est devenue une pratique courante durant la première guerre mondiale alors qu'une grande partie des obus tirés par les deux parties se sont avérés être des "ratés". Ceux-ci étaient dangereux pour l'attaquant et le défenseur. En réponse, les Britanniques ont dédié une section d'examinateurs d'artillerie du "Royal Army Ordnance Corps" pour gérer ce problème croissant.

L'invention des fusées d'obus à action retardée par les allemands en 1918 augmentera de manière significative la dangerosité des obus non explosés. Ces fusées deviendront de plus en plus sophistiquées au cours des années 1930 avec l'élaboration des bombes de type UXB (UneXploded Bomb) inventé par Herbert Ruehlemann de la firme Rheinmetall. Ces bombes à action retardée, utilisées pour la première fois par la Légion Condor durant la guerre civile espagnole, provoquent la terreur au sein des populations civiles en raison de l'incertitude du temps avant explosion, compliquant ainsi la tâche pour les désarmer. L'usage de ce type d'arme se généralisera au cours de la seconde guerre mondiale, notamment durant les bombardements du "Blitz".

Les équipes chargées de l'élimination des engins explosifs (en anglais : EOD pour "Explosive Ordnance Disposal") n'avaient au départ aucun outillage spécialisé, ni même formation spécifique ou connaissance disponible. La tâche fut d'autant plus difficile qu'au fur et à mesure que les techniciens apprenaient à neutraliser en tout sécurité une variante de munition, l'ennemi ajoutait ou changeait des pièces pour rendre les efforts de neutralisation plus dangereux.

Les premiers UXB ont été rencontrés à l'automne 1939 avant le "Blitz" et ont été pour la plupart faciles à gérer, principalement par le personnel de la Royal Air Force (RAF) ou de le "Air Raid Precautions" (ARP). Au printemps 1940, les britanniques se rendirent compte qu'ils allaient avoir besoin de nombreux professionnels pour faire face au problème à venir. 25 sections ont été autorisées pour les "Royal Engineers" en mai 1940, 109 autres en juin et 220 en août. Une organisation était nécessaire, et au début du Blitz, 25 "Bomb Disposal Companies" furent créées entre août 1940 et janvier 1941. Chaque compagnie avait dix sections, chaque section ayant un agent de déminage et 14 autres fonctions pour son aide. Six unités sont déployées à Londres en janvier 1941.

Le problème des UXBs a été encore compliquée lorsque le personnel de neutralisation des bombes du "Royal Engineers" a commencé à rencontrer des bombes munies de fusées avec dispositif anti-manipulation, comme par exemple les bombes munies d'une fusée ZUS40, spécialement conçus pour tuer les équipes de déminage.

Les équipes de déminage étaient aidés de scientifiques qui concevaient des méthodes et des équipements pour rendre les interventions plus sûres. L'héritage des équipes modernes EOD du monde entier remonte au "Blitz", lorsque les villes du Royaume-Uni ont été soumises à d'importants bombardements de l'Allemagne.

Le lendemain de la seconde guerre mondiale entraîne la fin des conflits de grande intensité où la lutte conventionnelle fait place à des actions de guérillas. Cette nouvelle forme de combat entraîne une nette augmentation de l'utilisation de dispositifs de minage plus ou moins conçu de manière artisanale mais dont la dissimulation les rend tout autant dangereux.

Entre autres, les techniciens en munitions du "Royal Logistic Corps" (anciennement RAOC) sont devenus très expérimentés dans le déminage des bombes, après de nombreuses années à traiter des bombes posées par l'armée républicaine irlandaise provisoire (PIRA) et d'autres groupes associés à la cause de l'IRA. Les bombes employées par le PIRA allaient des simples bombes artisanales aux dispositifs sophistiqués ou déclenchés par la victime ou encore par interrupteurs infrarouges.

|

Pour contrer cette nouvelle forme de lutte, l'armée britannique continua de développer ses équipes EOD avec la création d'une unité spécialisée : le 321 EODD Unit (qui deviendra plus tard la 321 EOD Company, et fait maintenant partie du 11 "Explosive Ordnance Disposal and Search Regiment RLC"). Cette unité fut initialement créée pour lutter contre l'augmentation de la violence de l'IRA qui emploie de plus en plus de bombes contre des objectifs économiques et militaires principalement en Irlande du Nord. |

Casque EOD Mark II conçu sur la base d'un casque AFV. |

Constitution

La coque :

Vue avant. |

Vue de côté. |

Vue arrière. |

Vue de dessus. |

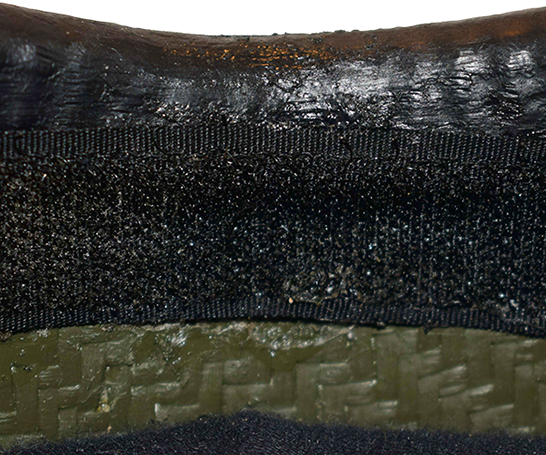

Jonc en caoutchouc jointif à l'arrière. |

|

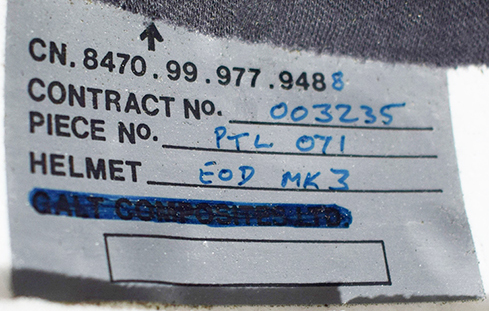

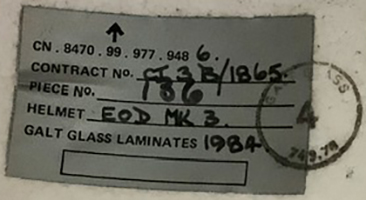

Étiquette collée sur la coiffe. |

La bombe du casque EOD Mark III est développé sur la base d'un casque initialement conçu pour protéger les motocyclistes. Initialement développé pour le marché civil par la société Cromwell largement connue dans ce domaine, ce casque fut aussi adopté par l'armée britannique pour coiffer ces unités motocyclistes. Son usage fut aussi adapté pour être employé dans des actions anti-émeute avec l'installation d'une large visière pare-coup. |

Étiquette d'un exemplaire daté de 1984. |

Après mise en peinture, la bordure du casque est protégée par un épais jonc en caoutchouc strié (type jonc de portière de véhicule) collé, jointif à l'arrière et dont la jonction est soudée par thermocollage. |

La visière.

Visière, vue de biais. |

Autocollant indiquant la nomenclature. |

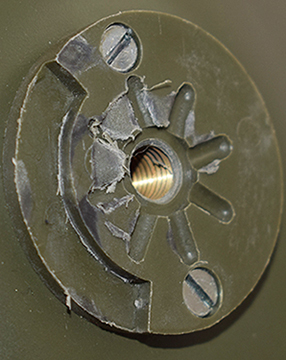

Vis de maintien. |

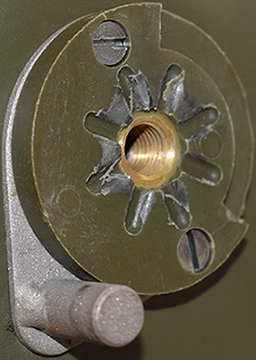

Vis opposée avec levier de blocage. |

Support gauche. |

Support droit avec point d'ancrage. |

Détails maintien. |

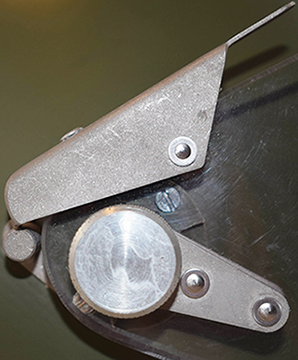

Visière bloquée en position haute. |

La protection frontale est assurée par une large visière fabriquée en plexiglass de 10 millimètres d'épaisseur de dimension générale de 22 centimètres de hauteur pour 52 centimètres de largeur sur sa partie supérieure. Cette visière est incurvée afin d'épouser au plus près la forme arrondie du casque et ses bordures latérales sont amincies face intérieure. Son maintien est assuré par des vis manipulables par une large molette circulaire d'un diamètre de 25 millimètres. La molette constitue la tête de la vis jouant le rôle de pivot. Elle est fabriquée en acier usiné dont la bordure est striée pour faciliter la manipulation. |

Casque équipée de sa visière. |

La housse de protection.

Housse de protection, envers/revers. |

|

Housse mise en place. |

Étiquette de nomenclature. Le plexiglas étant un matériau très sensible aux rayures, le casque EOD Mark III est livré avec une housse spécifique pour protéger la visière de protection. Cette housse est fabriquée à partir de deux pans de toile de nylon molletonnée dont le rembourrage est retenu par une série de coutures croisées. Ces deux pans sont bordés d'une périphérie en toile et sont cousus l'un sur l'autre sur leur moitié inférieure. |

À gauche de l'étiquette est imprimée la flèche du "broad arrow" (phéon, type de flèche ou de pointe de lance, qui a été adapté dès le 16ème siècle par le gouvernement britannique pour marquer la propriété militaire ou navale).

Le système anti-buée.

Système anti-buée, envers/revers.

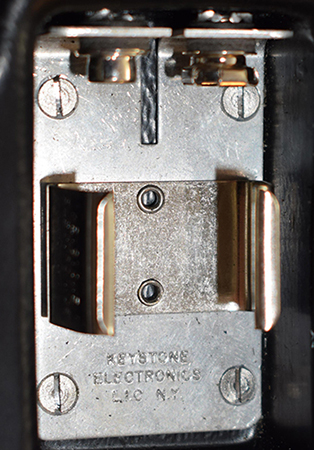

Logement pour pile plate 9V de type LR61. |

|

Ventilateur d'aspiration d'air. |

Diffuseur. Le casque EOD Mark III peut être équipé d'un système antibuée placé sur le sommet du casque. Ce dispositif a pour vocation de diffuser un filet d'air le long de la visière afin d'empêcher la formation de buée sur celle-ci due à la chaleur corporelle dégagé par le technicien EOD en situation de stress lors d'une opération de déminage. |

Casque équipé de son système anti-buée, vue latérale. |

Cette partie est collée sur le tunnel en plastique destiné à diffuser l'air sur l'avant du casque. Ce diffuseur s'amincit au fur et à mesure de la bouche de sortie afin de former un flux d'air plat passant entre la bombe et la visière de protection. L'actionnement de la ventilation est assuré par un interrupteur placé sur le côté droit du dispositif.

Enfin le système antibuée est maintenu sur le casque à l'aide de bandes velcro adhésives collé sur la bordure du dispositif et sur la bombe à l'emplacement de ce dernier.

La coiffe :

Tête de rivet latéral. |

Vue intérieure. |

Velcro de maintien du couvre-nuque.

Fond de coiffe en mousse recouvert de toile. |

Couvre-nuque. |

Couvre-nuque, vue de dessus/dessous. |

|

La coiffe est reprise du casque Cromwell pour motocycliste. Elle est assemblée sur une calotte en polystyrène qui couvre la partie principale du dôme du casque. Le tour de tête est assuré par une bande de mousse blanche de forte densité et dont l'épaisseur varie en fonction de la taille de la coiffe (de moins en moins large au fur et à mesure que la coiffe est grande). |

Coiffe, vue d'ensemble. |

La jugulaire :

Clip de fermeture. |

Partie longue avec mentonnière. |

Détails maintien des parties de la jugulaire. |

|

La jugulaire du casque EOD Mark III est maintenue en deux points et est fabriquée à partir de bandes de toile de nylon de couleur verte de 20 millimètres de largeur. La fermeture est assurée par une boucle fermoir à clic. La partie droite comporte le clip de fermeture rapide fabriqué en matière plastique noir. Cette boucle est enchapée à sa base par une bande de toile longue d'environ 10 centimètres pliée en deux, les extrémités coupées sont brulées pour prévenir de l'effilochement. La partie gauche de la jugulaire d'une longueur d'environ 35 centimètres possède son extrémité libre repliée sur elle-même dont la pliure est solidarisée par deux traits de couture. Cette bande de toile retient la griffe assurant la fermeture de la jugulaire. Cette griffe coulisse sur la bande de toile et son positionnement s'effectue en fonction de la longueur souhaitée. Cette bande de toile retient aussi une mentonnière fabriquée en matière plastique noire coulissant sur la jugulaire par le biais de deux fentes prévues à cet effet. La mentonnière est percée de deux séries de 5 trous à l'avant et à l'arrière puis d'une dernière série de 9 orifices sur son axe longitudinal. |

Le sac de transport :

Sac de transport, envers/revers. |

|

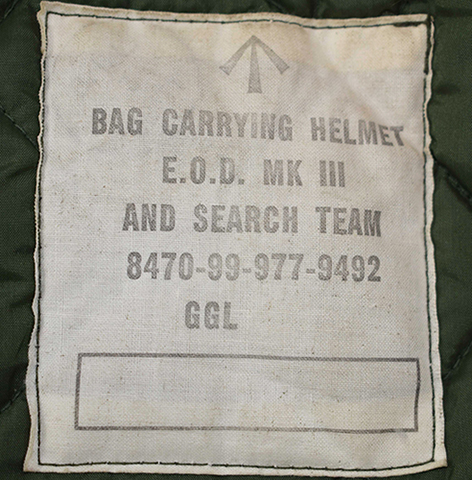

Étiquette de nomenclature. |

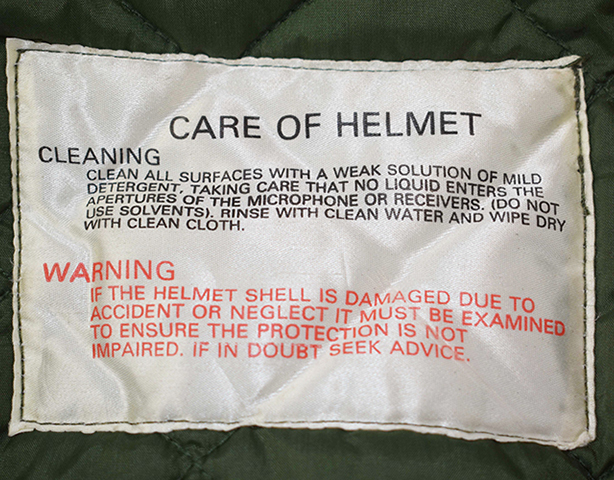

Étiquette d'instruction d'entretien. |

Le casque EOD Mark III étant un casque dont l'utilisation reste occasionnelle, celui-ci est livré avec un sac de transport pour les périodes de non utilisation. Ce sac est confectionné à partir de deux principales parties. Chacune d'elles possède une face intérieure confectionnée en toile de nylon molletonnée dont la doublure est fixée à l'aide d'une série de coutures croisées et une couche extérieure fabriquée en toile de nylon déperlant contre la pluie. Une des parties constitue le fond du sac et la jointure avec la seconde partie enveloppant la majeure partie de périphérie du sac. Une fois assemblées, un ourlet est pratiqué sur la partie supérieure du sac pour la mise en place du lacet de fermeture constitué d'un cordon tubulaire en nylon blanc. |

Sac de transport, vue d'ensemble. |