Danemark

Casque Modèle 23

Fiche

- Dénomination : modèle 23 ("Hjelm" 1923).

- Projet du lieutenant-colonel H.E.Johnsen et du chef du service technique de l'armée G.A.P.Willadsen-Nielsen.

- Destiné à l'armée puis à la marine.

- Coiffe en cuir, constituée de huits languettes de cuir au départ, puis d'une coiffe monobloc en cuir à partir de 1929.

- Jugulaire en cuir, avec fermeture à crochet jusqu'en 1929, fixation par une boucle à ardillon ensuite.

- Insigne : attribut "Hærmærket" pour l'armée, ancre couronnée pour la marine.

- Fabriqué à partir de 1924.

- Distribué à partir de 1924.

- Pays d'origine : Danemark.

- Période d'utilisation : de 1924 à 1945.

- Matériau : acier.

- Poids : 1730 g (taille I).

- Taille : 2 (I et II).

- Couleur : vert kaki foncé sablé.

Historique

Le mouvement nationaliste et communiste du Danemark devint puissant au XIXe siècle et, suite aux révolutions européennes de 1848, le Danemark est devenu une monarchie constitutionnelle en 1849.

Après la défaite contre la Prusse en 1864 durant la guerre des Duchés, le Danemark doit céder une grande partie Schleswig-Holstein et décide d'adopter une politique de stricte neutralité.

Dans le cadre de cette neutralité, les défenses danoises et l'armée furent renforcées et au déclenchement de la première guerre mondiale, le Danemark proclama sa neutralité vis-à-vis du conflit et renforça son armée d'une force de sécurité de 58 000 hommes affectée à la défense du Sealand. Parallèlement des champs de mines furent installés dans les eaux territoriales danoises dans le but de dissuader les anglais. Tout au long de la guerre la force de sécurité fut réduite, tout en restant suffisante afin de faire respecter la neutralité du pays et en 1918 celle-ci comprenant 31 000 hommes.

Alors que l'armée était seulement équipée d'un calot en tissu léger de couleur bleu, aucun casque ne dotait alors les forces armées danoises à l'exception d'un casque en cuir avec ornement en maillechort et un shako en feutre noir utilisés respectivement par les dragons et les hussards de la garde au sein des unités de cavalerie. Parfaitement obsolète dans le cadre d'une guerre moderne, ces coiffures n'étaient utilisées que pour les parades.

Suivant le conflit qui faisait rage en Europe, les autorités danoises ne tardèrent pas à se rendre compte du retard pris par l'armée danoise en matière d'équipement militaire. Afin de palier à cela, le Danemark envoya des missions en France et en Allemagne afin d'étudier la manière dont ces armées avaient adapté leurs équipements dans une guerre de tranchées. Le constat est simple, il est nécessaire de procurer des moyens de camouflage et de protection aux soldats, alors que les uniformes aux couleurs criardes présentent désormais un danger pour les soldats.

L'armée danoise décide donc d'expérimenter un nouvel uniforme et différents casques en acier. En 1915, alors que la France a doté ses troupes du casque Adrian modèle 15, le haut commandement danois est impressionné de l'efficacité d'un casque d'acier contre les éclats d'obus. Au mois de décembre, le service technique de l'armée commanda des échantillons de plaque d'acier laminée à une société danoise pour la fabrication de casques d'essai. Parallèlement le Danemark acheta quelques exemplaires de casques français Mle 15 et britannique Mark I à titre d'essai en vue d'une éventuelle commande.

Au lendemain de la guerre, le ministère de la guerre acheta un panel d'uniforme muni de l'ensemble de l'équipement du soldat de tous les belligérants du conflit dans le but de mener une étude comparative afin de choisir la couleur du nouvel uniforme danois et la forme du futur casque national. En 1919, la décision est prise de doter l'armée d'un casque d'acier. En avril 1922, le service d'achats des armées fut chargé par le ministère de la défense de se renseigner sur le coût d'une commande de 3500 casques, qui devront être fabriqués avec les meilleurs matériaux soumis à de sévères tests. Cet appel d'offre intéresse des fabricants d'acier danois et étrangers qui envoient des échantillons d'acier et de casques au service d'achats. Ainsi les aciéries Bofors et Eskilstuna de Suède, et des aciéries d'Allemagne envoyèrent des plaques d'acier à 3% de nickel. L'aciérie italienne Gio Ansaldo envoya des plaques d'acier au chrome nickel et l'aciérie anglaise Vickers adressa des plaques d'acier au manganèse déjà utilisé dans la fabrication des casques anglais Mark I.

Ces échantillons d'acier furent soumis à différents tests chimiques et physiques et un certain nombre de casques furent équipés d'un aménagement intérieur, puis mis à l'essai au sein de quelques régiments.

Le casque britannique fut au départ préféré à condition de pouvoir l'utiliser avec une coiffe plus stable, cependant l'acier au manganèse utilisé pour sa fabrication empêchait d'emboutir plus le casque afin d'obtenir une forme plus enveloppante sur les côtés et la nuque.

Le casque fourni par la société suédoise Eskilstuna avait une forme profonde et l'acier suédois pouvait être mise en forme à souhait. Cependant, cet acier est 15% plus lourd que l'acier anglais.

Le ministère de la guerre poursuivit ses essais et contacta encore d'autres firmes danoises et étrangères afin d'obtenir le meilleur acier et la meilleure forme possible pour le futur casque danois. Les résultats de l'ensemble de ces recherches furent soumis à une commission au sein du ministère de la guerre, composé du lieutenant-colonel H.E.Johnsen et du chef du service technique de l'armée G.A.P.Willadsen-Nielsen. Cette commission était chargée de choisir le type d'acier et la forme du nouveau casque danois et présenta un nouveau projet en date du 11 décembre 1923, accepté officiellement le lendemain par décret royal, en spécifiant sommairement : Un casque fera partie de l'équipement individuel des membres des forces armées.

Le casque 1923 sera fabriqué en acier d'un millimètre d'épaisseur, peint en brun-jaune, avec un rebord ; sur la face arrière il y aura deux trous d'aération et une fente pour permettre d'arrimer le casque au sac à dos ; à l'intérieur un arceau supportant la coiffe et deux anneaux de fixation pour la jugulaire.

Cette description relativement sommaire esquissait les bases pour la fabrication de ce nouveau casque.

Le ministère de la guerre demanda une estimation du prix pour une commande de 120 000 unités de ce casque dénommé "Hjelm 1923".

Le cahier des charges détaillées ainsi que les dessins techniques furent envoyés aux firmes intéressées. L'estimation de cette commande de casques, avec ou sans peinture et coiffe, devait être soumise au ministère avant le 24 janvier 1924. Beaucoup d'entreprises étaient intéressées par ce marché et les soumissions provinrent de nombreux pays européens, et bien évidement d'entreprises danoises.

Une livraison de 300 unités environ fut mise à l'essai et les retours négatifs amenèrent le ministère de la guerre à modifier le cahier des charges, dont une nouvelle version fut éditée le 23 mai 1924.

Cette nouvelle version esquisse un décrochement latéral de la visière afin de dégager l'avant du casque. Les bords sont écartés lorsqu'est décidé d'adopter une bordure oblique, alors qu'elle était droite dans les spécifications initiales. Ce nouveau modèle est désormais plus profond. Aussi, ce nouveau cahier des charges spécifie une tolérance de 0,03 à 0,07 mm pour une épaisseur de la tôle d'acier de 1 mm. Jugé trop difficile à mettre en œuvre par les aciéries Sandviken, l'épaisseur finale est arrêtée à 1,2 mm rendant le casque plus lourd que prévu.

Pour chaque lot de 102 casques produits, un casque devait être testé physiquement et un autre balistiquement.

Après une comparaison approfondie des différentes offres, le ministère de la guerre chargea la société danoise Glud & Marstrands de la fabrication de 10 000 unités le 20 décembre 1924. Les plaques d'acier de 1,05 mm avec tolérance de 0,05 mm étaient fournies par l'aciérie suédoise Sandviken.

Glud & Marstrands devaient fabriquer l'ensemble des parties métalliques du casque (coque, cerclage de coiffe et passants de jugulaire), l'aménagement intérieur (coiffe, coussinet de rembourrage et jugulaire) serait réalisé dans la prison d'état Vridloselille.

Cette commande est passée en 1925 mais ne sera exécuté qu'en décembre de la même année, en effet la société Glud & Marstrands débuta seulement la production en septembre, devant se procurer avant les presses pour emboutir les bombes.

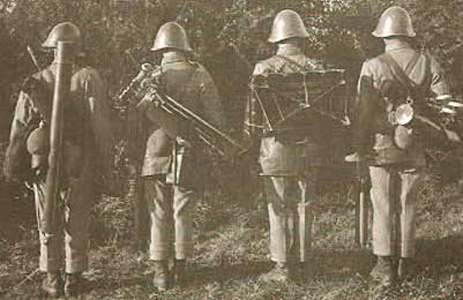

Dès réception, les casques modèle 23 furent immédiatement répartis au sein de la troupe, le ministère souhaitant recevoir les avis des soldats eux-mêmes.

Une commande de 5000 casques passée en janvier 1926 fut annulée au mois de décembre devant les avis négatifs laissés par les régiments ayant essayé le casque.

Les critiques des soldats très variées furent adressées au service des achats, qui plutôt vexé rétorqua qu'un casque d'acier, coiffure en soi inconfortable, sera toujours désagréable à porter. Pourtant, les soldats reprochaient un gros manque de stabilité, la jugulaire était inefficace se détachant toute seule, et le cuir s'étirait à la longue. Les rivets de fixation de la coiffe et de l'insigne n'étaient pas assez solides. Aussi en hiver les trous d'aération arrière entrainaient un fort courant d'air, causant maux de tête et gel aux oreilles.

Malgré toutes ces remarques négatives, la fabrication fut reprise en décembre 1927 et il y avait alors 12 638 unités réparties au sein de l'armée ou dans les dépôts. Entre temps, de nouvelles modifications furent apportées à la bombe du casque et tous les nouveaux exemplaires devaient être fabriqués sur ce modèle.

En mai 1928, deux nouvelles coiffes furent mises à l'essai afin de pallier au manque de stabilité du casque. Lors de la préparation d'une commande de 40 000 unités passée à la société Glud & Marstrands, une commande de 100 exemplaires fut effectuée dont 50 exemplaires seraient munis d'une coiffe scindée en quatre double coussinets et une autre coiffe fabriquée d'un seul tenant comportant quatre coussinets de rembourrage placés dans quatre fourreaux de toile cousus au dos de la coiffe.

Après expérimentation de ces deux coiffes, la coiffe ronde fut adoptée le 28 août 1929 pour la nouvelle commande. Les anciennes coiffes devaient alors être remplacées au profit de cette nouvelle. Parallèlement à cette modification, une nouvelle jugulaire, fabriquée en deux parties avec une fermeture par boucle à ardillon, fut adoptée.

Alors qu'une commission d'anthropologistes avait été consultée par le ministère afin de déterminer la taille standard à adopter pour la fabrication du casque modèle 23, celle-ci recommanda que 10% de la production devait être une taille plus grande. Ainsi 10% des casques produits devaient convenablement équiper les hommes ayant une tête de 60 cm de circonférence. Cependant, il s'avère que 10% ne suffisait pas et les régiments demandèrent à ce que 20% de la production soit effectuée en taille II.

Créé en 1923, le casque modèle 23 connut dès le départ une série de modification afin de combler des lacunes de jeunesse. Après plusieurs révisions du cahier des charges, le modèle 23 connut une dernière modification en 1938 à propos de la peinture qui réfléchissait trop la lumière. Une nouvelle peinture sablée fut alors adoptée, définissant alors le modèle final adopté par l'ensemble de l'armée danoise.

En janvier 1940, alors que le modèle 23 a été exclusivement desservi à l'armée, la marine souhaita obtenir les spécifications techniques du modèle 23, ainsi qu'un exemplaire pour étude. Alors qu'il était déjà difficile de se fournir en plaque d'acier avec le déclenchement de la guerre, l'armée fournit 200 unités à la marine dont les insignes sont ôtés et renvoyés à l'armée au profit d'une ancre de marine surmontée d'une couronne royale fabriquée en cuivre oxydé. Ne pouvant fabriquer ses exemplaires, la marine reçut 4000 autres exemplaires de l'armée.

Le casque modèle 23 sera utilisé jusqu'à la seconde guerre mondiale, lorsque le Danemark est envahi par l'armée allemande après 2 heures de combats et 16 morts dans les rangs de l'armée danoise.

Comme dans les autres pays sous occupation allemande, l'armée fut réduite au strict minimum et un certain nombre de casques modèle 23 fut reversé aux organisations auxiliaires alors que le Danemark mettait au point une nouvelle version du modèle 23 : le casque modèle 23/41, fabrication simplifiée et plus légère du modèle 23.

Au lendemain de la guerre, le modèle 23 fut retiré de l'armée au profit de casques issus des stocks de la seconde guerre mondiale (casque anglais Mark II, US M-1...etc.) et une grande majorité des casques fut alors reconditionné pour le compte de la Civilforsvaret (CF).

Constitution

La coque :

Bombe avec peinture lisse avant 1938.

Vue de biais. |

Vue de coté. |

Bombe avec peinture granitée après 1938.

Vue avant. |

Vue de coté. |

Vue arrière. |

Vue de dessus. |

Fente de transport. |

Peinture texturée, jonc lisse. |

Retouche de peinture sur tête de rivet. |

Le casque modèle 23 est fabriqué en deux tailles, notées I (taille standard : axes de 232/193 mm) et II (grande taille : axes de 235/195 mm). La bombe est fabriquée par emboutissage progressif d'une feuille d'acier suédois produite par la société Sandviken, de 1,05 mm d'épaisseur (avec une tolérance de 0,05 mm, trop difficile à mettre en œuvre pour une plaque de 1 mm, l'épaisseur des plaques laminées atteindra au final 1,2 mm).

Après la mise en forme de la bombe, la bordure est découpée afin d'obtenir la forme désirée du casque et la bordure tranchante du casque est adoucie à l'aide d'un jonc en deux parties, jointives sur les côtés.

La bombe comporte une fente à l'arrière du casque afin de permettre le transport du casque sur le paquetage.

Le casque est ensuite percé de deux trous sur le tiers supérieur arrière du casque pour les trous d'aération du casque. Les trous d'aération furent ensuite supprimés à partir du 3 août 1926. Quatre autres trous sont effectués aux quatre points cardinaux du casque pour le maintien des éléments internes du casque. Un dernier trou est pratiqué à 4 cm sous le trou avant pour la fixation de l'insigne du casque.

Les casques modèle 23 étaient au départ peint de couleur brun-jaune dont la peinture n'était pas aussi mat que le cahier des charges le souhaitait et s'écaillait à l'usage.

A partir de septembre 1928, deux nouvelles peintures furent mises à l'essai. Une première à l'huile mate et une seconde non corrodante appelée "Watœlin". La conclusion de ces essais, déposée en décembre 1929, fut alors favorable à la peinture "Watœlin", qui fut d'ailleurs recommandé par le département du contrôle de l'artillerie suédoise, dont le pays faisait peindre ses casques avec ce produit. Il fut alors décidé de faire repeindre les casques déjà en dotation, dont la remise en peinture pouvait être effectuée par des professionnels ou par les soldats eux-mêmes. Cependant, la peinture "Watœlin" réfléchissait encore trop la lumière, alors il fut décidé en septembre 1937 de faire des essais en mélangeant du sable à cette peinture afin d'obtenir une surface granitée.

Ces essais furent favorables, aussi bien que le 28 décembre 1938, il fût ordonner que les nouveaux casques seraient sablés et peint de couleur plus foncée. Les casques déjà en dotation devaient être sablés lorsque ceux-ci étaient amenés à être repeint. Cette directive spécifia aussi que la bordure des casques ne devait pas être sablée afin de ne pas abimer les uniformes et le paquetage à cause du côté abrasif de la peinture. La peinture était appliquée au pinceau avant le montage des éléments internes du casque, après fixation de ceux-ci à l'aide de trois rivets fendus et de l'insigne à l'avant du casque, les têtes de rivets nues étaient peintes par retouche de peinture légèrement sablée.

Les insignes :

Attribut Hærmærket. |

Points de fixation. |

Attribut fantaisiste d'achat personnel. |

Ecrou de fixation. |

Attribut de la marine. |

L'attribut frontal, fabriqué en cuivre oxydé pour éviter de réfléchir la lumière, est appelé "Hærmærket", signifiant attribut de l'armée. Cet emblème représentant les armoiries nationales contenant trois lions danois entouré de deux branches de lauriers nouées. Il était fabriqué à la prison d'état Vridsloselille. |

La coiffe :

La coiffe est maintenue dans la coque à l'aide d'un cerclage métallique d'1 mm d'épaisseur pour 3 cm de large. Ce cerclage, monobloc, comporte une série de trous pratiquée sur le côté extérieur pour la fixation de la coiffe en cuir maintenue par couture. Quatre autres trous sont effectués aux quatre points cardinaux pour la fixation dans la bombe à l'aide de quatre rivets fendus. Deux trous obliques sont pratiqués de part et d'autre du cerclage pour la mise en place des deux passants de jugulaire à l'aide de deux petits rivets mécaniques.

Le cerclage est de forme tronconique afin de suivre la ligne des parois internes du casque et son diamètre est inférieur à celui-ci afin de permettre une aération suffisante de la coiffe.

Le premier modèle de coiffe est composé de huit languettes de coiffe fabriquées en cuir épais. Chaque languette est constituée d'une bande de cuir longue de 12,5 cm pour 6 cm de large, et terminée en pointe arrondie, dont l'extrémité est munie d'un trou renforcé d'un œillet métallique creux pour le passage du lacet de réglage en profondeur.

Le dos de chacune des huit parties de la coiffe comporte un compartiment en toile cousu, contenant environ 3 grammes de crin de cheval pour le rembourrage. Chaque patte de coiffe est cousue au cerclage métallique à l'aide d'un gros fil de couture.

Cerclage métallique, couture de la coiffe, rivet fendu. |

Coutures arrières des compartiments de toile. |

Coutures avant et latérales des compartiments de toile. |

Coussinet rembourré de crin de cheval. |

Compartiment en toile. |

Pattes de coiffe et lacet en cuir. |

Coiffe. |

Etiquette métallique du fabricant. |

Une nouvelle coiffe fit son apparition à partir du 28 août 1929 afin de résoudre les problèmes de stabilité liés à l'ancienne coiffe.

Cette coiffe est fabriquée à partir d'une large bande de toile dont la base est scindée en huit petites pattes arrondies terminées d'un trou renforcé d'un œillet métallique. Ces pattes sont liées entre elles à l'aide d'un lacet en cuir, assurant le réglage en profondeur de la coiffe.

Quatre compartiments en toile forte sont cousus au dos de la coiffe. Chaque morceau de toile est cousu sur toute la base de la coiffe de cuir, le haut du morceau de toile est fermé par deux coutures en L effectuées à chaque coin extérieur (formant 3 coutures en T et deux coutures en L à l'arrière). Ainsi cousus, un orifice est laissé pour insérer un coussinet de toile rembourré de crin de cheval, réparti au nombre de quatre sous la coiffe.

Un orifice rectangulaire est pratiqué à la base de la bande de cuir au dessus de chaque dent de la coiffe, sans doute pour assurer une aération de celle-ci.

La coiffe est cousue sur toute sa circonférence au cerclage métallique à l'aide d'un fort fil de couture. Le cerclage métallique comporte une plaquette métallique de forme rectangulaire aux côtés arrondis, et fixée au cerclage à l'aide de deux petits rivets mécaniques en laiton. La raison sociale de la société fabriquant le casque est inscrite par estampage à froid en relief : A/S GLUD & MARSTRANDS FABRIKER, suivi d'un numéro de série.

La jugulaire :

La jugulaire est maintenue aux passants de jugulaire rivetés au cerclage de la coiffe. Les passants sont constitués d'une boucle métallique de forme rectangulaire aux côtés arrondis. La base de ces boucles est prise dans une enchapure métallique jouant le rôle de charnière et rivetée au cerclage métallique de la coiffe à l'aide de deux petits rivets mécanique disposés en diagonale.

Au départ, la jugulaire en deux parties, fut fabriquée en cuir. Une première partie de la jugulaire disposée à droite comporte un anneau de fixation. Cette partie est réglable en longueur à l'aide d'une boucle à double passant coulissante. La partie gauche de la jugulaire, de longueur fixe, comportait le crochet plat de fixation de la jugulaire.

Cependant, ce système de fermeture avait la fâcheuse tendance à se détacher tout seul et à blesser le porteur par les parties métalliques non protégées.

Afin de palier ce défaut de fermeture, la jugulaire devait être tendue au maximum, ce qui allongeait le cuir qui était trop souple, rendant ainsi la jugulaire inutilisable.

Le service des achats décida de remplacer le cuir par de la toile forte de type webbing (1,5 cm de large pour 2 mm d'épaisseur), ce qui ne réglait pas pour autant le problème de fermeture de la jugulaire.

Points de fixation. |

Passant de jugulaire. |

Vue de biais. |

Un nouveau modèle de jugulaire fit son apparition en 1929, devant équiper l'ensemble des casques modèle 23. |

Couture de la partie avec boucle à ardillon.

Jugulaire.