Russie

Casque Défense anti-aérienne

Fiche

- Dénomination : casque de défense anti-aérienne ("Шлем ПВО").

- Destiné aux membres du "МПВО", milices civiles.

- Coiffe d'une jupe en toile maintenue par deux rivets mécaniques.

- Jugulaire en toile, dont la fermeture est assurée par une boucle coulissante.

- Fabriqué à partir de 1938.

- Distribué à partir de 1938.

- Pays d'origine : URSS.

- Période d'utilisation : de 1938 à 1945.

- Matériau : acier.

- Poids : 1380 g (variable en fonction de l'épaisseur de la bombe).

- Taille : unique.

- Couleur : vert olive.

Historique

La défense anti-aérienne locale est une organisation paramilitaire instaurée par les autorités soviétiques pour protéger la population et les infrastructures nationales contre une éventuelle attaque aérienne ennemie. Ses origines remontent à la fin de la Première Guerre mondiale, avec des initiatives mises en place dans certaines régions, notamment en 1918 à Petrograd (actuelle Saint-Pétersbourg), pour protéger la population des bombardements aériens.

Jusqu'en 1932, les mesures de défense aérienne étaient divisées entre la défense active, sous la direction du commissariat du peuple aux affaires militaires et navales, et la défense passive, gérée par des organisations civiles. Le 4 octobre 1932, l'organisation "Местная противовоздушная оборона" ("МПВО") est créée pour protéger les populations des attaques aériennes et chimiques. Elle est chargée des opérations de sauvetage dans les zones détruites et de l'organisation des forces de défense anti-aérienne dans les districts, entreprises, institutions et zones d'habitation. Le "МПВО" se voit attribuer diverses missions : construction d'abris, renforcement des sous-sols à des fins de protection, création de postes de commandement et d'observation, mise en réserve d'équipements de protection individuelle, développement de réseaux de communication et d'alerte, approvisionnement des villes en pénurie, maintien des activités industrielles, opérations de sauvetage et nettoyage des zones sinistrées, et mise en place d'installations anti-aériennes.

Pour répondre à ces exigences, un casque de protection anti-aérienne est conçu en 1938 sur la base du casque britannique "Brodie", adapté à l'emploi statique des personnels du "МПВО" en position enterrée. Ce casque est désigné comme casque de défense anti-aérienne ("Шлем ПВО"), ou M38 dans la communauté des collectionneurs.

En 1940, l'organisation passe sous la tutelle du NKVD. Au début de 1941, plus de 25 000 formations d'autodéfense, regroupant plus de 8 millions de personnes formées à la défense aérienne et chimique, sont opérationnelles en URSS. À cette époque, l'organisme dispose de plus de 30 millions de masques à gaz et casques, et de nombreux abris sont construits dans les villes et entreprises.

Avec l'invasion allemande de juin 1941, le Conseil des commissaires du peuple de l'URSS instaure, le 2 juillet 1941, une formation générale et obligatoire à la défense aérienne et chimique pour les citoyens âgés de 16 à 60 ans. La construction massive d'abris débute, pouvant accueillir plus de 20 millions de personnes.

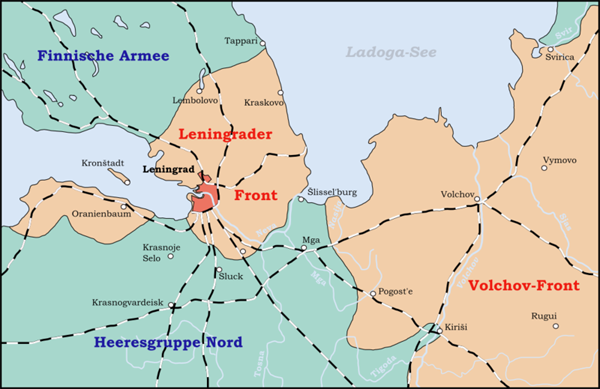

L'opération "Barbarossa", déclenchée le 22 juin 1941, vise trois objectifs : au sud, le Caucase avec Stalingrad (Volgograd aujourd'hui) ; au centre, Moscou ; et au nord, Leningrad (actuelle Saint-Pétersbourg). L'armée soviétique, affaiblie par les purges staliniennes, cède rapidement devant la "Blitzkrieg" allemande. Leningrad se retrouve menacée par les troupes allemandes au sud et finlandaises au nord. Cette avancée pousse plus de 300 000 civils de Pskov et Novgorod à fuir vers Leningrad.

|

Le 14 juillet, les troupes allemandes atteignent le fleuve Louga et menacent Leningrad. Le lendemain, le maréchal Vorochilov, nommé depuis le 11 juillet commandant en chef du Front du Nord-Ouest, déclenche une contre-offensive devant Leningrad, entre le lac Ilmen et Soltsy, pour gagner du temps et permettre la fortification de Leningrad, pour laquelle la totalité de la population est mobilisée. |

Front de Leningrad de mai 1942 à janvier 1943. |

Les Allemands renoncent à un assaut direct et décident de l'investir progressivement. Le 11 septembre, les Allemands sont à portée de vue de Leningrad. Le lendemain, un premier faubourg de Leningrad est atteint. Toutefois, les Allemands ne poussent pas en direction de la ville mais en direction de la mer Baltique afin d'isoler les défenseurs d'Oranienbaum. Cette poche ne sera jamais réduite, les Russes la ravitaillant par mer jusqu'à la fin du siège de Leningrad.

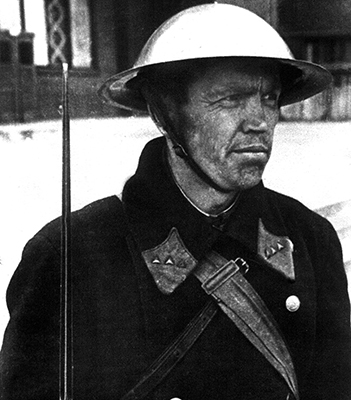

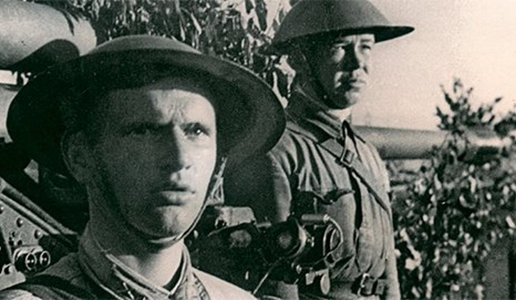

Soldats russes sur le front de Leningrad et équipés de casques Ssh 39. |

Le 17 septembre, Pouchkine et le palais des tsars sont pris. Ce même jour, des troupes quittent le "Heeresgruppe Nord" et partent vers Moscou où la bataille décisive doit se jouer. |

Le commandement russe prend alors la décision d'évacuer une grande partie de la population civile, tout d'abord par camions à travers le lac Ladoga gelé, puis par bateaux. 951 000 personnes seront ainsi évacuées durant l'année 1942.

D'après les chiffres officiels russes fournis au tribunal de Nuremberg, la famine causa la mort de 632 000 habitants de Leningrad. Les soldats sont nourris correctement le plus longtemps possible, mais durant les dernières semaines de l'année 1941, les rations sont à peine suffisantes.

Pendant l'hiver de 1942-43, la voie d'approvisionnement à travers le lac Ladoga, surnommée la "Route de la vie", recommença à fonctionner, d'abord avec un trafic de chevaux. Les véhicules à moteur purent être utilisés à partir du 24 décembre 1942. Une voie ferrée fut par ailleurs construite sur la glace en décembre 1942.

Le 18 juin 1942, un oléoduc ("Artère de la vie") posé sur le fond du lac Ladoga fut mis en service. Il était long de 29 km, dont 21 km sous l'eau à une profondeur de 12,5 m. En août, un câble électrique passant par le lac commença à approvisionner la ville depuis la centrale électrique de Volkhov. L'Opération Iskra, une offensive soviétique de grande ampleur des troupes des fronts de Leningrad et de Volkhov, débuta dans la matinée du 12 janvier 1943. Après de très violents combats, les unités de l'Armée rouge s'emparèrent des zones puissamment fortifiées de l'armée allemande au sud du lac Ladoga. Le 18 janvier 1943, les deux fronts se rejoignirent et ouvrirent un couloir terrestre vers la ville assiégée. Presque immédiatement, les camions et les trains commencèrent à approvisionner Leningrad.

La ville de Leningrad resta soumise à un siège partiel, ainsi qu'à des bombardements aériens et à des tirs d'artillerie, jusqu'à ce qu'une offensive soviétique enfonce les lignes allemandes et lève le siège le 27 janvier 1944.

Tout au long du siège, les importantes industries de Leningrad et de ses environs ne cessèrent de tourner malgré l'important manque d'approvisionnement en matières premières. Très rapidement, les industries russes firent usage d'ersatz afin de pallier ce manque et continuer à produire les effets nécessaires à la survie de la population assiégée et à la résistance de l'armée en poste autour et dans la ville.

C'est ainsi que furent créés des ersatz de nourriture afin de combattre la famine qui faisait rage au sein de la population, comme la création de saucisses à base de sciure, de cuir et de viscères d'animaux, etc.

Les importantes usines d'armement continuèrent la production, usant de matériaux de récupération afin de réapprovisionner l'armée. C'est ainsi que des armes et des munitions furent fabriquées avec des matériaux de piètre qualité. Les casques de défense civile du "МПВО" furent distribués afin d'équiper les milices civiles de défense de la ville, raison pour laquelle le casque de défense anti-aérienne est si caractéristique du siège de Leningrad.

Constitution

La coque :

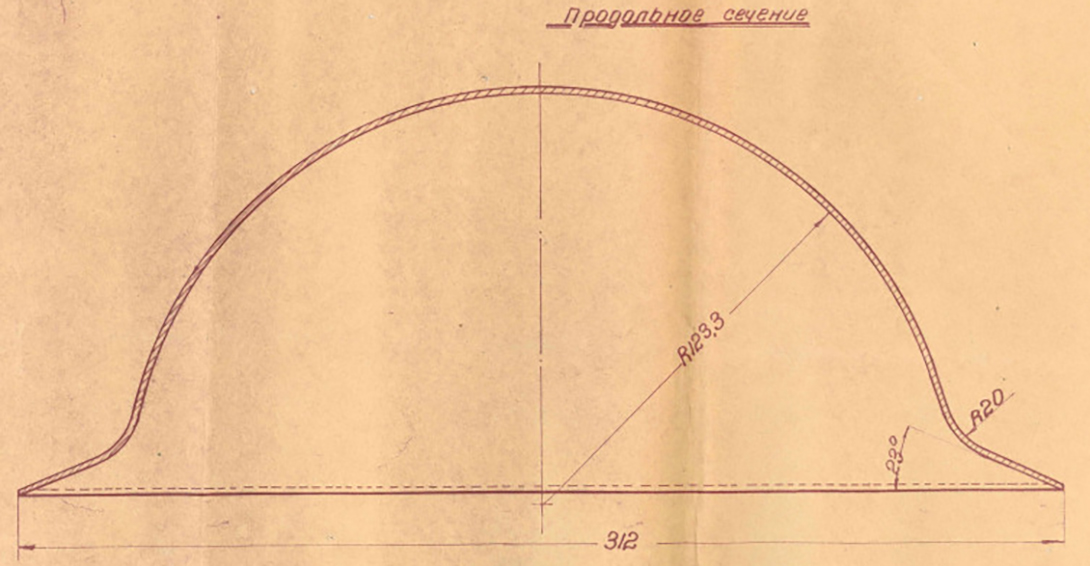

Schéma technique.

Vue avant (remarquer le rivet). |

Vue de côté. |

Vue de dessus (rivet visible avant et arrière). |

Vue de l'intérieur avec la coiffe et la jugulaire. |

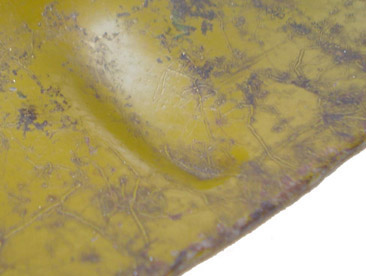

La bombe du casque de la défense anti-aérienne présente une forme similaire au casque de type "Brodie" adopté par le Royaume-Uni et les États-Unis durant la Première Guerre mondiale. Cependant, le casque soviétique est beaucoup plus plat que les casques Mark I britannique et Model 1917 américain. On observe deux variantes de ce casque, la première qui respecte le schéma technique originel et dont la forme est calquée sur le casque de type "Brodie". Ce casque est fabriqué en taille unique par emboutissage d'une plaque d'acier. Après mise en forme, son contour est découpé puis ébavuré pour réduire le tranchant de l'acier.

Les passants de jugulaire sont soudés électriquement de chaque côté du casque, le long des parois internes. La bombe est percée à l'avant et à l'arrière pour l'installation ultérieure de la coiffe.

Vue avant/arrière.

Vue de côté.

Vue de biais.

Vue de dessus.

Défaut d'emboutissage - intérieur. |

Défaut d'emboutissage - extérieur. |

Un second modèle fait son apparition au cours de la Seconde Guerre mondiale, de forme beaucoup moins haute, les parois sont très obliques, et la visière, qui fait le tour du casque, est parfaitement plate. C'est le type le plus couramment observé sur les photos d'archives, notamment durant le siège de Leningrad. |

Des insignes peints peuvent être appliqués à l'avant du casque, en fonction de l'organisation à laquelle le casque est destiné (généralement l'insigne propre au "МПВО").

La coiffe :

1er type.

Vue de la coiffe retournée.

La coiffe est composée d'un bandeau de feutre compact de 5 cm de largeur et épais de 5 millimètres sur lequel sont cousus deux tubes de toile. Le premier tube fait 11 centimètres de large, il se termine par un ourlet formant un foureau de 1 cm de large dans lequel passe une ficelle qui permet de régler la coiffe en profondeur (il n'y a aucun réglage du tour de tête). Le second tube fait 3,5 centimètres de large et fait office de bandeau de sudation. Le même tissu est employé.

La coiffe est fixée à l'avant et l'arrière par un rivet qui traverse la coque et le bandeau en feutre, puis se termine par une rondelle précédée d'une plaque en métal de 2 cm sur 10. Sur les côtés, il semble (impossible à voir) qu'un bout de fil de fer soit soudé ou passé derrière le pontet, puis rabattu sur une plaque identique aux autres.

Fixation de la coiffe (avant et arrière). |

Fixation de la coiffe (sur les deux côtés). |

2ème type.

Tête de rivet. |

Point de fixation avant ou arrière de la coiffe. |

Détail assemblage cerclage et jupe en toile. |

Jupe en toile, réglable à l'aide d'un lacet. |

Coiffe. |

|

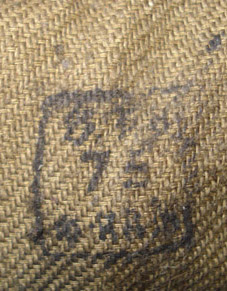

La coiffe du second modèle observé est constituée d'un bonnet maintenu en deux points à l'instar des casques Mark I britannique et US Model 1917 employés durant la première guerre mondiale. La construction de la coiffe est proche de celle employée dans le casque Ssh 36 de l'armée rouge. Bien que ces casques soient produits durant le siège de Leningrad avec les moyens du bord, ces productions n'échappent pas à un contrôle de la fabrication comme l'atteste la présence du tampon OTK (pour "Отдел Технического Контроля", soit "Otdyel Tekhnicheskovo Kontrolya" en alphabet latin) dans un cachet de forme carrée contenant un numéro. Cette marque est appliquée par le département de contrôle technique en charge d'inspecter la bonne fabrication, et dont l'application est commune à l'ensemble des effets de l'armée soviétique. |

Marquage de contrôle. |

La jugulaire :

1er type.

La jugulaire en tissu avec sa boucle.

La jugulaire en deux parties est fabriquée dans le même tissu que la coiffe. Une bande de tissu est retournée plusieurs fois sur elle-même avant d'être aplatie et cousue sur les deux bords. Une première partie retient la boucle alors que la seconde coulisse dedans.

Fixation de la jugulaire au pontet. |

Fixation de la boucle et passage de la sangle. |

2ème type.

Passant de jugulaire soudé par deux points de soudure électrique. |

Anneau rectangulaire de maintien. |

Détail passage jugulaire dans la boucle coulissante. |

Boucle de réglage coulissante. |

La jugulaire est montée sur deux anneaux rectangulaires, de dimension 24 x 10 millimètres, identiques à ceux équipant les casques de l'armée soviétique depuis le modèle Ssh 36. La base de cette boucle est prise dans une longue bande métallique de dimension 16 x 120 mm. Pliée en deux, elle enchape la base de la boucle et fait office de charnière. |

Cette boucle, fabriquée à partir d'une plaque d'acier évidée, est retenue par sa barre transversale par un trait de couture. L'autre extrémité de la jugulaire coulisse librement dans un des passants du casque puis dans la boucle de réglage et est solidarisé eau passant opposé par couture.

Cas particulier

Casque US Model 1917 reconditionné.

|

Voici un exemplaire particulier, sans doute employé lors de la défense de la ville de Leningrad durant le blocus. Ce casque est vraisemblablement fabriqué à partir d'une coque de casque US Model 1917. |

Membre des forces de défense de Leningrad, armée d'un fusil US 17 ou anglais P14. |

Ce casque a sans doute équipé un membre d'une unité de défense anti-aérienne. Ce dernier a pu occuper des postes variés, tels qu'artilleur, pourvoyeur, opérateur de détection acoustique ou visuelle, ou manipulateur d'un canon de lumière.

Vue de face. Collection JP Soulier |

Vue intérieure. |

Vue de dessus. |

Agrafe de maintien de coiffe. |

Jugulaire.