France

Casque Modèle 23

Fiche

- Dénomination : Casque pour les régiments de chars de combat et pour les militaires des escadrons d'autos-mitrailleuses de cavalerie (dit modèle 23).

- Destiné aux régiments de chars de combat et aux escadrons d'autos-mitrailleuses de cavalerie.

- Coiffe en cuir identique à celle de l'Adrian Mle 15, fixée par 4 agrafes-crampons soudées à la bombe.

- Jugulaire en cuir, identique à celle de l'Adrian Mle 15.

- Insigne : Rondache avec heaume brochant sur canons croisés pour les RCC et grenade Mle 15 pour les EAMC.

- Caractéristique : Casque à bandeau embouti d'une seule pièce.

- Fabriqué à partir de 1923.

- Distribué à partir de 1923.

- Pays d'origine : France.

- Période d'utilisation : de 1923 à 1940.

- Matériau : tôle d'acier au manganèse.

- Poids : 900 g (taille C).

- Taille : 3 tailles de bombe et 9 tailles de coiffe.

- Couleur : Gris bleu mat dit "bleu horizon", noir brillant, puis kaki.

Historique

|

Dénommée dans un premier temps "Artillerie Spéciale" (A.S.), l'arme des chars de combat est mise sur pied en 1916. |

Casque modèle 19. |

Constitution

La bombe :

Vue avant. |

Vue de coté. |

Vue arrière. |

Vue de dessus. |

Le bandeau a été remplacé par un plus court, d'où une seconde perforation. |

Fentes pour la fixation de l'attribut. |

Détail montage de l'attribut. |

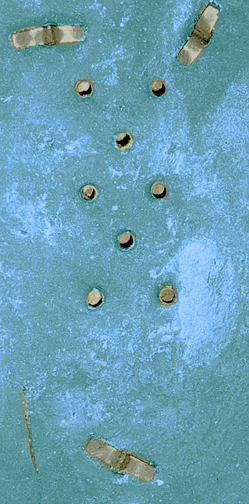

Trous d'aération de 3 mm. |

Trous d'aération de 4 mm. |

Comme celle du casque du modèle général, la bombe du casque modèle 23 pour chars est emboutie en une seule pièce, dans une tôle d'acier au manganèse. Elle a la forme d'une demi-sphère ovalisée à la base. Le bord vif de la tôle, n'est plus retourné extérieurement, l'acier au manganèse s'y prêtant mal. Il est recouvert, sur toute la périphérie du casque, par un jonc de tôle d'une largeur après pose de 4 mm. |

Agrafe crampon frontale, la soudure est masquée par le cuir. |

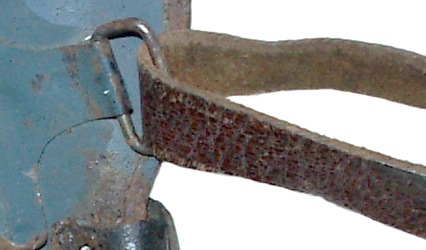

Agrafe crampon latérale et passant de jugulaire. |

Agrafe crampon arrière et rivet du cimier. |

La coiffe :

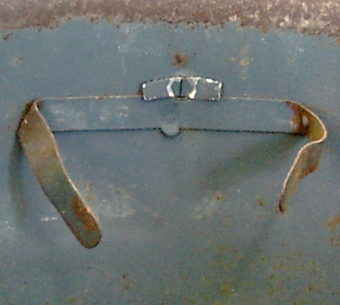

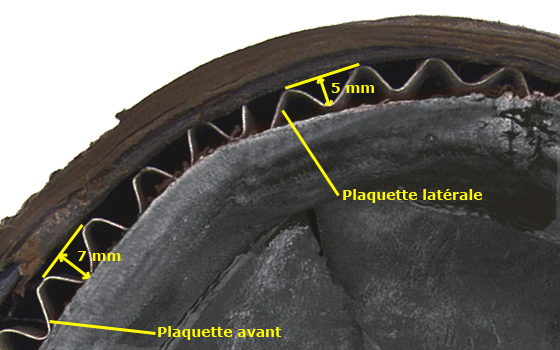

La garniture d'aération du casque modèle 19 est conservée. Il semble cependant, au vu des casques examinés, que le clinquant de fer blanc de 4/10èmes, placé entre la coiffe et les bandes d'aluminium, ne soit pas reconduit.

Tous les casques sont donc munis, sur tout le pourtour, de quatre bandes ondulées en aluminium de 3/10èmes. Il n'existe aucun intervalle entre ces bandes après adaptation au casque. L'amplitude des ondulations est fonction de la taille de la bombe et de celle de la coiffe (Voir tableau). Les bandes ondulées et la coiffe, sont maintenues par les agrafes-crampons soudées à la bombe.

|

La coiffe en cuir, comme pour le modèle général, est toujours de conception identique à celle du Mle 15. On peut en trouver datées antérieurement à 1923, les stocks existant à cette époque étant encore conséquents. Cependant la plupart des coiffes recensées sont datées de 1924 et sont d'une facture plus robuste. Notamment, le bandeau de drap de récupération est abandonné au profit d'un épais bandeau de feutre. |

Coiffe du type modèle 1915/16 avec les plaquettes ondulées Mle 19. |

|

Exemple d'un Mle 23, bombe C taille 58. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Coiffe repliée (recto), coutures et perforations des agrafes crampons. |

Coiffe repliée (verso). |

Coiffe dépliée (recto). |

Coiffe dépliée (verso). |

Coiffe dépliée vue de dessous. |

Détail des coutures. |

La jugulaire :

Jugulaire coté libre. |

La jugulaire est identique à celle du nouveau modèle général. Elle est constituée d'une sangle de cuir de chèvre de 57 cm de long pour 15 mm de large. |

Jugulaire coté fixe, tête du rivet. |

Jugulaire coté fixe, pattes du rivet. |

Boucle de réglage. |

Détail fixation. |

La peinture :

La peinture est la même que celle appliquée au modèle général depuis 1916. Les bombes sont peintes en bleu clair, à l'aérographe, en usine. Elles sont ensuite séchées dans un four à gaz à la température de 120° pendant environ 2 heures. La peinture ainsi obtenue, est solide, lisse et mate. La teinte bleu clair a foncé pour arriver à une teinte gris fer (appelée à tort bleu horizon qui est la teinte des uniformes).

Les casques peuvent être repeints, parfois même plusieurs fois au cours de leur carrière. Dans les années 20, ils sont repeints en noir brillant, surtout dans les autos-mitrailleuses pour être assortis à la veste de cuir noir en dotation. Enfin ceux encore en service en 1939/40 sont repeints en kaki.

Casque des chars de combat peint en bleu en usine. |

Casque des autos-mitrailleuses de cavalerie repeint en noir. |

Les marquages :

|

Comme sur le nouveau modèle général, ils sont apposés à l'encre noire au fond de la bombe. Il s'agit d'abord de la lettre indiquant la taille de la bombe, B, C ou D. Le fabricant (hormis Franck) est indiqué par une série d'initiales difficiles à identifier. Par exemple : CC, CCC, MH, SC, SD, IY. |

Bombe de taille C, fabricant IY. |

Coiffe de 56 de tour de tête. |

Les attributs :

Pour les escadrons d'autos-mitrailleuses de cavalerie (AMC), l'attribut est celui de la cavalerie, c'est-à-dire la grenade toutes armes modèle 15.

Pour les chars de combat, c'est toujours l'attribut créé en 1919, le heaume fermé, brochant sur deux canons croisés et entouré des lettres RF. Il est estampé sur une rondache de tôle ou de fer blanc de 4/10èmes, d'un diamètre de 65 mm. Il en existe deux dessins, un heaume à cou court et un heaume à cou long.

Les attributs sont fixés au casque par leurs agrafes-crampons passant dans les fentes de la bombe prévues à cet effet.

Attribut modèle 19 des RCC, variante "cou court" . |

Attribut modèle 19 des RCC, variante "cou long". |

Attribut modèle 15 des EAMC. |

Variantes

De haut en bas : Mle 19, Mle 23 "classique", Mle 23 "IY". |

Sur le casque Mle 19, la pente du couvre-nuque devait former un angle de 60° avec le plan contenant la base de la bombe. Si sur de nombreux casques du Mle 23, cette caractéristique est maintenue, d'autres possibilités ont été explorées. |

Casque Mle 23 "classique", vue de profil. |

Casque Mle 23 de fabrication "IY" vue de profil. |

Casque Mle 23 "classique", vue arrière. |

Casque Mle 23 de fabrication "IY" vue arrière. |

Superposition des profils. |

Superposition des vues arrière. |