France

Casque Modèle 51 et 56 TAP

Fiche

Modèle 51 TAP :

- Dénomination : sous-casque en matière plastique pour troupes aéroportées modèle 1951.

- Destiné aux troupes aéroportées.

- Caractéristiques : sous-casque modèle 51 muni d'un système de jugulaire spécifique à quatre points d'attache.

- Coiffe identique à celle du sous-casque modèle 51 TTA.

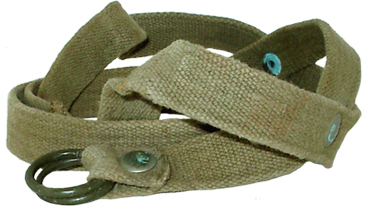

- Jugulaire en toile, composée de deux sangles en "V" et d'une mentonnière.

- Caractéristique : se porte avec une bombe métallique modèle 51 TTA.

- Fabriqué à partir de 1953.

- Distribué à partir de 1953.

- Pays d'origine : France.

- Période d'utilisation : de 1953 à la fin des années 50.

- Matériau : Céléron, Rilsan ou Nylon.

- Poids moyen : 420 grammes.

- Couleur : kaki.

Modèle 51 TAP.

Modèle 56 TAP :

- Dénomination : casque métallique pour troupes aéroportées modèle 1956.

- Destiné aux troupes aéroportées.

- Coiffe constituée d'un sous-casque modèle 51 TTA.

- Jugulaire en toile, composée de deux sangles formant mentonnière, fixée en trois points. En cuir noir pour la Gendarmerie.

- Caractéristiques : bombe métallique modèle 51 munie d'un système de jugulaire spécifique à trois points d'attache.

- Attribut : uniquement pour la Gendarmerie.

- Camouflage par filet, couvre-casque, capuche ou salade.

- Fabriqué à partir de 1956.

- Distribué à partir de 1959.

- Pays d'origine : France.

- Période d'utilisation : de 1959 à la fin des années 70.

- Matériau : acier au manganèse amagnétique.

- Poids : 1125 gr (poids moyen de la bombe métallique terminée, avec sa jugulaire).

- Couleur : kaki liégée puis vert armée lisse à partir de 1962. Bleu-nuit brillant pour la Gendarmerie.

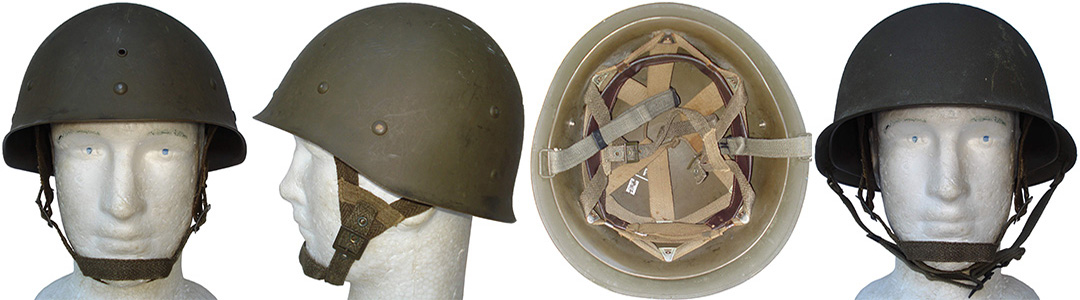

Modèle 56 TAP.

Historique

Casque Mark II AT. |

Casque US M-1 C. |

Casque M-1 modifié EO. |

Casque M-1 modifié Métro. |

Une instruction du ministère de l'air du 20 octobre 1936, initie la création des "Troupes Aéroportées Françaises", le 1er Avril 1937, sous le nom d'Infanterie de l'air.

Deux groupes sont mis sur pied : le 601ème GIA à Reims et le 602ème à Baraki (Algérie). Ils font partie intégrante de l'Armée de l'air. Chaque groupe comprend à la fois, une escadrille destinée à la mise en place sur les objectifs et une compagnie d'infanterie de l'air. La doctrine et l'enseignement sont russes, inspirées des grandes manœuvres de Kiev en 1935. L'instruction est révolutionnaire pour l'époque, entraînement physique poussé, développement de l'esprit d'agressivité, et de l'esprit d'initiative.

Mai 1940, l'offensive allemande se déclenche. L'infanterie de l'Air organise la défense de plusieurs villages sur la Loire, puis fait mouvement vers Marseille-Marignane. Le 23 juin elle embarque pour Oran, puis pour Alger où elle est dissoute le 27 juillet 1940.

En mars 1941, la Compagnie de l'Air, rassemblant les hommes des 601ème et 602ème GIA, est reconstituée à Oued-Smar près d'Alger. Elle prend le nom de "Compagnie de l'Air" n°1, puis "Bataillon de chasseurs parachutistes" n°1 et en 1943 1er "Régiment de Chasseurs Parachutistes" (RCP). Il est entièrement équipé à l'américaine et intègre la 82ème US Airborne. Il sera engagé dans les Vosges en 1944 avec la 1ère Division blindée.

Pendant ce temps, l'efficacité des parachutistes allemands, lors du déclenchement de l'offensive de mai 1940, n'a pas échappé au général de Gaulle. Il crée, par ordre général n°765 du 29 septembre 1940, la 1re "Compagnie d'Infanterie de l'Air" des FAFL.

Le 1er janvier 1942, l'unité devient le "French Squadron" de la brigade SAS ("Spécial air service") du major Stirling. En 1944 les SAS français sont renommés 2ème et 3ème RCP.

Le 15 Août 1945, les 3 RCP sont transférés définitivement à l'Armée de Terre. Les 2ème et 3ème RCP vont bientôt fusionner pour former un unique 2ème R.C.P.

Issues au départ de l'armée de l'air, les unités parachutistes ont été rapidement intégrées à l'armée de terre. Elles vont être réparties dans l'ensemble des composantes de l'armée.

A cette époque, le 2ème RCP issu des SAS porte le casque britannique Mark II AT, le 1er RCP équipé à l'américaine est muni du casque US M-1 C.

Le déclanchement de la guerre d'Indochine, va redistribuer les cartes. Les unités parachutistes envoyées en Extrême-Orient (EO) sont équipées de casques US M-1 C. Rapidement, devant la pénurie de casques M-1 C, il s'agira de liners type para M-1 C avec des bombes métalliques M-1 destinées à l'infanterie (Assemblage désigné couramment "type EO"), puis de liners M-1 modifiés sur place par l'adjonction de jugulaires en toile à l'instar du liner M-1 C (désigné couramment "M-1 modifié EO"). Les boucles à ardillon du modèle US y sont remplacées par un double dé métallique. Ces jugulaires type EO sont relativement fragiles.

Entretemps en Métropole, l'équipement évolue différemment. Les bombes métalliques M1 sont munies d'un troisième pontet à l'arrière. Une jugulaire en cuir se fixe aux pontets avant par deux patelettes munies d'un double anneau. Une courroie formant mentonnière, coulisse dans deux passants, cousus ou rivetés sur la jugulaire, traverse le pontet arrière, puis se referme sur le coté, également par un double anneau. Le liner est un M-1 infanterie, mais aussi parfois un M-1 C pour parachutiste. Ce casque est couramment désigné "M-1 modifié Métro". La courroie mentonnière est souvent enlevée en dehors des phases de saut.

En 1951, le nouveau casque modèle 51 TTA OTAN est mis en service. Il est prévu dans la notice, un sous-casque TAP calqué sur M-1 C. Il s'agit d'un sous-casque classique sur le quel on rajoute deux "V" en toile, fixés sur les rivets de coiffe latéraux et munis chacun d'une boucle à ardillon. Une mentonnière de toile, identique à celle du M-1 C, vient s'y fixer. La bombe métallique est du modèle 51 TTA. Ces sous-casques ne sont produits qu'en 1953/1954. Ils ne seront pas utilisés en Extrême-Orient, même s'ils y sont testés. Leur première utilisation importante intervient en 1956 lors de la crise de Suez. Ils y côtoient les divers casques M-1 encore en service (certains le resteront jusque dans les années 70 !). Les jugulaires de toile s'avèrent fragiles, elles sont parfois remplacées par d'autres de confection artisanale en toiles variées, voire en cuir. Ce système de sous-casque est de moins en moins prisé et le système de bombe métallique à trois pontets type métro a de plus en plus la préférence. Malgré tout, une ultime commande de sous-casques modèle 51 TAP est passée chez MPMP en 1956/57.

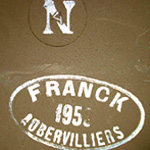

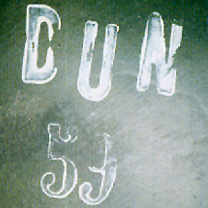

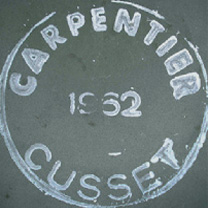

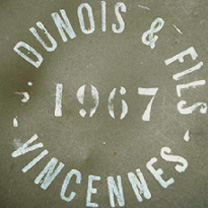

Une version du modèle 51 à trois pontets, deux latéraux avancés et un arrière, est décrite en 1956 et désignée Mle 56 TAP. Elle reprend le même système de jugulaire que les M-1 modifiés Metro, mais en toile et à sangle arrière rivetée et non plus coulissante. Le sous-casque à employer reste le Mle 51 TTA, sans modification. Il semble que le Mle 56 n'ait été fabriqué en nombre conséquent qu'à compter de 1959. On trouve en très petit nombre, ce qui laisse présager une présérie, des bombes métalliques Mle 56 datées 1956, chez AG et FRANCK qui d'ailleurs n'en fourniront plus après. La véritable production commence un peu en 1958 et en grand nombre en 1959. Seuls CARPENTIER à Cusset et DUNOIS à Vincennes (puis à Cousance), fourniront des bombes Mle 56.

Entretemps, pour pallier le retard de production, le général Gilles demande en urgence en 1956, la transformation de 2000 bombes métalliques Mle 51 TTA de type 2 en TAP, par l'adjonction d'un troisième passant type 2. Les jugulaires sont de type M1 modifié Métro en toile, même si certains en montent en cuir à titre personnel. Ces modifications faites de façon industrielle, sont très soignées. Dans les années 60, la production de Mle 56 étant insuffisante, de nombreuses bombes Mle 51 sont modifiées au niveau des unités. Ces modifications vont de l'adjonction d'un pontet arrière, au remplacement concomitant des pontets latéraux, voire à leur déplacement vers l'avant. Ces travaux, de type artisanal, sont de qualité variable et parfois franchement grossière.

Dans les années 70 enfin, l'Intendance modifie elle-même des bombes métalliques Mle 51 en Mle 56. Ces travaux consistent à couper puis meuler les anciens pontets, à décaper les bombes, à ressouder trois pontets neufs et enfin à repeindre l'ensemble, comme pour les bombes neuves, en vert armée lisse à faible réflectance IR. Un marquage est apposé à cette occasion.

Le modèle 56 TAP sera remplacé par le modèle 78 - F-1 à partir de 1978.

Constitution

Les casques étudiés ici, ne diffèrent du Mle 51 TTA que par certains détails. Seuls ceux-ci seront décrits, on pourra pour le reste, se rapprocher utilement des fiches et annexes consacrées au Mle 51.

|

|

Modèle 51 TAP

La bombe métallique :

|

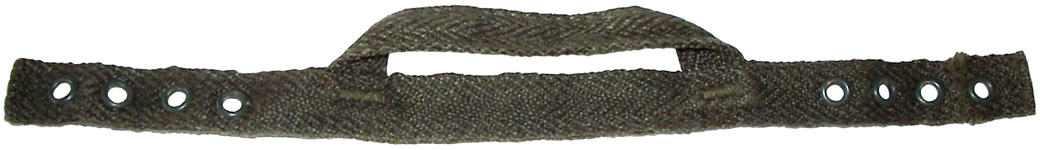

Il n'existe pas de bombe métallique Mle 51 TAP, c'est une bombe Mle 51 TTA qui en fait office. Compte tenu de la période de service (de 1953 à 1960 environ), ce sont des bombes métalliques de type 1 et 2 qui ont été utilisées sans aucune modification. Le sous-casque TAP :Les sous-casques Mle 51 TAP, sont fabriqués sur une base de sous-casque Mle 51 TTA classique auquel on adjoint une jugulaire spécifique en toile, copiée sur le liner US M-1 C. Compte tenu des années de production (1953, 1954 et 1957), se sont des calottes de type 1 et 2 qui ont été utilisées. La jugulaire en toile :Elle se compose de deux V latéraux terminés par une boucle à ardillon et d'une partie réglable amovible, supportant la mentonnière, qui s'enfile sur ces boucles. |

Bombe avec sous-casque type 1 en Nylon (Franck 1953). |

Mode d'attache de la jugulaire. |

Boucle. |

La partie réglable de la jugulaire est formée par deux morceaux de ruban de 27 cm, cousus l'un sur l'autre. A 1 cm de chaque extrémité, commence une série de quatre œillets métalliques. Ces œillets de 5 mm, destinés à recevoir l'ardillon de la boucle du V correspondant, sont espacés de 15 mm et sont peints en kaki. |

Boucle FD. |

Boucle FRANCK. |

Boucle INAPO. |

Boucle MPMP. |

Partie réglable avec mentonnière (INAPO 1953).

Œillets recto-verso INAPO. |

Œillets recto-verso FRANCK. |

Œillets recto-verso MPMP. |

Les fournisseurs :

Les sous-casques Mle 51 TAP ont été fournis par quatre sociétés :

- FD (type 2 en Céléron) en 1953 et 1954.

- FRANCK à Aubervilliers (type 1 en Rilsan et en Nylon) en 1953.

- INAPO (type 2 en Nylon et Rilsan?) en 1953.

- Manufacture provençale de matières plastiques MPMP à Marseille (type 2 en Nylon) en 1956 et 1957.

Les marquages sont identiques à ceux des sous-casques TTA.

FD type 2 en céléron, 1954. |

Franck type 1 en Rilsan, 1953. |

INAPO type 2 en Nylon, 1953. |

type 2 en Rilsan non marqué (INAPO?). |

MPMP type 2 en nylon, 1957. |

Marquages fournisseurs sur les sous-casques Mle 51 TAP.

Modèle 56 TAP

Le casque métallique Mle 56 TAP est identique au Mle 51 TTA, à la différence que la jugulaire du casque TAP forme une mentonnière et s'adapte à la bombe en trois points.

La bombe métallique :

|

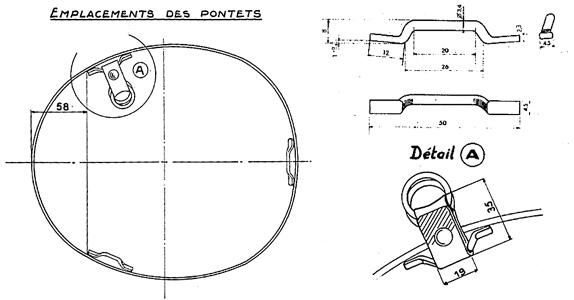

Toutes les étapes d'emboutissage et de cerclage par un jonc sont communes avec le modèle TTA. Puis trois pontets en oméga (du modéle qui sera repris sur le Mle 51 du troisième type), sont soudés dans la bombe le long du jonc. Le premier à l'arrière, les deux autres sur les côtés vers l'avant du casque, de telle sorte qu'une ligne joignant leur partie la plus avant soit à 58 mm de l'avant de la visière.  |

Vue d'ensemble. |

La peinture :

Peinture liégée kaki. |

Peinture lisse vert armée. |

La bombe métallique munie de son jonc et de ses pontets de jugulaire, est phosphatée et mise en peinture dans les mêmes conditions que les bombes TTA. Elle reçoit une couche intérieure et deux couches extérieures de peinture synthétique kaki mate séchée au four. La peinture de l'une des couches appliquées extérieurement, contient des particules de liège qui donnent à la surface de la bombe un aspect granuleux. |

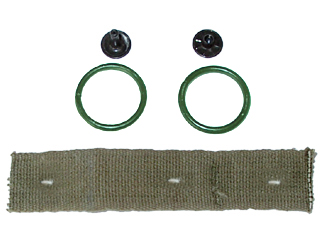

La jugulaire :

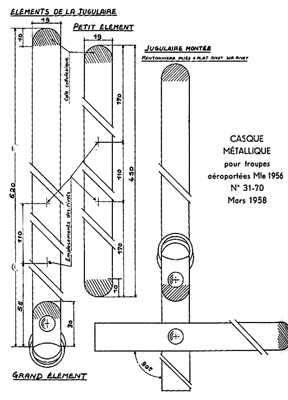

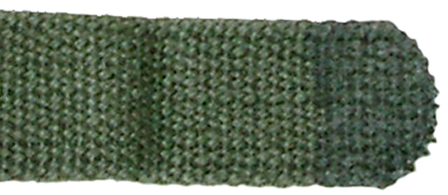

Elle est confectionnée en sangle tubulaire de toile kaki de 19 mm de large. Elle se compose de deux patelettes et de la jugulaire proprement dite.

Composition de la patelette. |

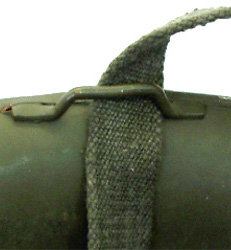

Pontet latéral et patelette. |

Pontet latéral et patelette. |

Pontet arrière. |

Extrait de la notice N° 31-70 de mars 1958. |

Vue réelle. |

Chaque patelette est constituée d'un morceau de sangle de 10 cm de long, deux fois replié pour former deux enchapures. Le pontet latéral de la bombe est pris dans l'une d'elles, tandis que l'autre maintient deux anneaux ronds. La jugulaire proprement dite se compose de deux éléments de sangle, un de 45 cm, l'autre de 65 cm. |

Les bombes bleu-nuit destinées à la Gendarmerie, sont munies d'une jugulaire spécifique en cuir noir (Cf. fiche Mle 51 et 56 de la Gendarmerie).

Toile kaki clair. |

Toile kaki. |

Toile vert armée après 1962. |

Rivet simple tête, non conforme. |

Rivet double tête, conforme. |

Extrémité enduite de colle cellulosique. |

La réception :

La réception se fait dans les mêmes conditions que les bombes TTA, sauf à y adjoindre une épreuve de contrôle du revêtement de finition des rivets tubulaires. Ceux-ci sont immergés deux fois 24 heures, successivement dans une solution d'ammoniaque puis dans une solution d'acide acétique. Le métal ne doit en aucun point être mis à nu.

Fournisseurs :

|

Il semble qu'il y ait eu une petite présérie en 1956 et 1957. Des bombes métalliques Mle56, datées 1956 (FRANCK) et 1957 (AG), ont en effet été trouvées, en très petit nombre. Ces deux sociétés n'en ont pas fournies d'autres par la suite. |

DUNOIS 1959. |

CARPENTIER 1959. |

CARPENTIER 1961. |

CARPENTIER 1962. |

CARPENTIER 1965. |

DUNOIS 1967. |

DUNOIS 1970. |

DUNOIS 1973. |

DUNOIS 1959. |

CARPENTIER 1959. |

CARPENTIER 1961. |

CARPENTIER 1962. |

CARPENTIER 1963. |

CARPENTIER 1965. |

DUNOIS 1967. |

DUNOIS 1970. |

DUNOIS 1973. |

Divers :

Les casques modifiés :

- Les sous-casques.

FD avec mentonnière US. |

Quelques sous-casques Mle 51 ont été modifiés par adjonction d'une jugulaire mentonnière en toile.  Mentonnière US. |

FD TTA modifié TAP (artisanal). |

Sangles latérales en web. |

Mentonnière en bache. |

Autre FD modifié TAP (artisanal). |

Sangles et mentonnière en cuir, rembourrage en mousse. |

Rivets de remplacement plus petits. |

Enfin les sous-casques TTA employés avec des bombes Mle 56, reçoivent parfois une échancrure au niveau du pontet arrière afin de ne pas coincer la sangle de la jugulaire. Il existe également des sous-casques amputés du rebord arrière pour la même raison.

Amputation du rebord arrière. |

Amputation du rebord arrière, vue intérieure. |

Echancrure. |

- Les bombes métalliques :

La production de casques métalliques à trois points d'attache, sur le modèle du M-1 modifié Métro, était souhaitée dès 1954.

Des années 50 aux années 70, de nombreuses bombes métalliques Mle 51 ont été modifiées en Mle 56 de façon artisanale.

Au début il y a les modifications des nostalgiques du casque US M-1 modifié Métro, qui font subir la même transformation à leur Mle 51. C'est simplement l'adjonction d'un U métallique brasé à l'arrière. La jugulaire cuir type Métro a parfois survécu, mais parfois a été remplacée par une jugulaire Mle 56. Le sous-casque qui était au départ un Mle 51 TAP a lui aussi été très souvent changé. Mais en 1956, voyant que la fabrication industrielle du Mle 56 TAP tarde, le général Gilles demande en urgence l'adjonction d'un troisième passant à l'arrière de 2000 bombes métalliques Mle 51 TTA de type 2. Le travail est réalisé très proprement en milieu industriel. Le passant rajouté est un passant mobile.

Les jugulaires sont de conception identique au M1 modifié Métro, mais en toile. Les passants destinés au coulissement de la grande sangle, sont soit cousus, soit rivetés sur la petite sangle.

Ces casques sont connus sous la désignation officieuse de "type Gilles". On les trouve fréquemment dépourvus de grande sangle, car elle était souvent retirée en dehors des phases de saut.

Bombe type Gilles. |

Passant mobile arrière. |

Jugulaire type Gilles. |

Dans les années 60, l'insuffisance de production de Mle 56, a conduit à de nombreuses transformations de bombes métalliques Mle 51, la majeure partie au niveau de l'unité.

La variété est grande: Les pontets latéraux sont remplacés ou pas, ils sont avancés ou pas, les pontets arrière vont du réglementaire en oméga au simple U en fil de fer. Les soudures vont de la brasure à la soudure électrique.

Les patelettes sont souvent en cuir, les anneaux, de récupération, sont ronds ou en D. Par contre les jugulaires sont quasiment tout le temps du Mle 56 (changées après coup?).

Des réparations ou des personnalisations se rencontrent fréquemment au niveau des patelettes et de la jugulaire. Des patelettes artisanales sont montées, à base de sangles en toiles ou de morceaux de cuir, prélevés sur des équipements comme par exemple des extrémités de bretelles de suspension. Il en va de même des anneaux.

On rencontre également des jugulaires en cuir sur le modèle Gilles ou sur le modèle 56.

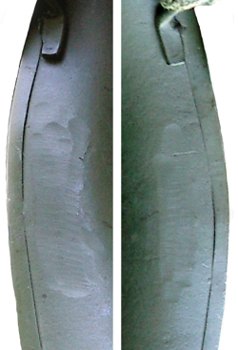

Deux bombes Mle 51 de type 3 LU à Messei, modifiées TAP |

sans déplacement des pontets latéraux. |

Modification sans repeinture, d'une bombe Mle 51 type 2. |

Diverses patelettes artisanales, en toile ou en cuir (grossissements différents).

Mle 56 Carpentier 1959 personnalisé par des patelettes et une jugulaire en cuir rouge. Le sous-casque TAP a sa jugulaire de toile inutile repliée sous la coiffe.

|

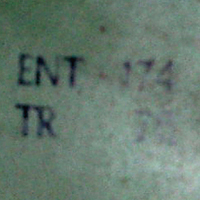

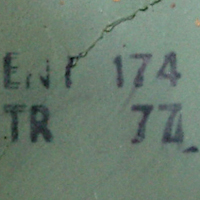

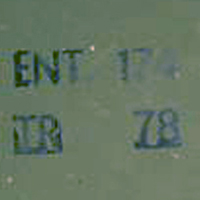

Dans les années 70 l'intendance procède elle-même à des transformations de Mle 51 en Mle 56. Les travaux sont réalisés par un atelier non identifié, codé "ENT174", qui procédait déjà à des rénovations de Mle 51. |

Marquage ENT-174 1976. |

Marquage ENT-174 1977. |

Marquage ENT-174 1978. |

Mle 51 transformé en Mle 56 par l'ENT-174. |

Traces du meulage d'un passant type 2. |

Traces du meulage d'un pontet type 3. |

Enfin il ne faut pas oublier les casques de la Gendarmerie: Suite à une instruction de 1970, les ateliers d'armurerie des corps transforment les casques Mle 51 bleu nuit en Mle 56 munis de la jugulaire de cuir Mle 70 spécifique. (Cf. fiche Mle 51 et 56 de la Gendarmerie).

Les artifices de camouflage :

La peinture.

La seule peinture de camouflage, ayant une existence réglementaire, est la couleur sable. Elle est appliquée sur les coques métalliques et parfois les sous-casques des Mle 51 TAP, lors de l'opération de Suez et sporadiquement en AFN. Peu de ces coques subsistent, elles ont pour la plupart été repeintes en kaki.

Les peintures de taches diverses relèvent d'initiatives personnelles anecdotiques et rarissimes.

3 sous-casques Mle 51 TAP munis de bombes sable et de filets Mle 51 et 1 avec une bombe US (Suez 1956).

Les filets.

Il n'y a que deux modèles de filets réglementaires: le filet Mle 51 et le filet synthétique réversible printemps-été/automne-hiver, surnommé "salade", apparu au début des années 70 (Cf. fiche Mle 51 TTA).

Les couvre-casques.

Le seul couvre-casque réglementaire, est spécifique à la Gendarmerie. Il est inspiré du couvre-casque de l'Adrian et comme lui est composé de quatre pièces de tissu triangulaires cousues entre elles. Il se serre à la base grâce à un lacet passé dans l'ourlet. De nuance kaki clair, il est destiné à recouvrir les casques Mle 51 et 56 bleu nuit lors des services nécessitant le port du treillis. Il apparaît au cours des années 60 et sera utilisé jusqu'à la fin de l'utilisation du Mle 56 par la Gendarmerie (Cf. fiche Mle 51 et 56 de la Gendarmerie).

Artifices non réglementaires.

Les artifices de camouflage réglementaires destinés aux casques TAP étant peu nombreux, ils ont été au cours des années, complétés par d'autres matériels, sur des périodes plus ou moins courtes, à des échelles plus ou moins importantes. Il convient aussi de rétablir la réalité quelque peu malmenée par des configurations qui n'ont jamais existé, autre part que dans les fantasmes des bidouilleurs qui les proposent. Il est par exemple peu réaliste de montrer des accessoires des années 50, montés sur les casques d'une manière qui n'a eu cours que dans les années 70. Il y a aussi des camouflages qui n'ont existé que chez les TAP.

Voici donc une revue chronologique de ces artifices :

Mle 51 TAP, filet crevette et élastique de ventral. |

Mle 51 TAP, couvre-casque en toile de tente. |

Mle 56 type Gilles, capuche 47/56. |

Mle 56, filet de véhicule français. |

Mle 51 modifié TAP, filet individuel Mle 50. |

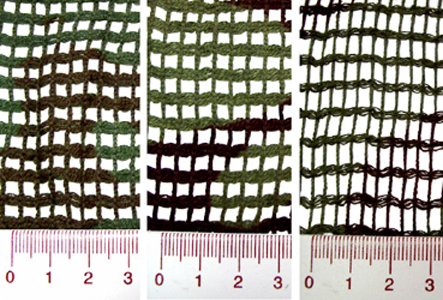

Evolution du filet individuel Mle 50, années 50/60, 70, 90. |

Dans les années 50, les Mle 51 TAP cohabitent avec les casques US M-1. Ces années sont les plus riches en diversité, à cause des conflits dans les quels la France est engagée. Les filets US M44 et les morceaux de filet de véhicule dit "crevette" côtoient les filets Mle 51 et les morceaux de filet individuel Mle 50. |

Attention ! Le filet individuel Mle 50 évolue au cours des années. Dans les années 50, le tissage est dense et serré, les taches marron du camouflage contrastent peu avec le vert du fond.

Dans les années 70, les taches deviennent marron foncé et sont très contrastées.

La qualité des filets s'amoindrit à partir des années 80. Le tissage très lâche, forme des carrés plus grands.

A partir de 1962, la France est en paix et le général de Gaulle interdit les tenues camouflées, elles existeront encore, cependant, outre mer et en Allemagne, mais uniquement du modèle 47 TTA. A la même époque le vert armée remplace le kaki.

Jusqu'à la fin des années 60, l'utilisation, comme couvre-casque, des capuches de veste de saut 47/56 kaki ou 47/63 vert armée, est la caractéristique quasi générale des TAP. Elle est toujours serrée par une bande de chambre à air un peu plus large, mais toujours autour de la bombe.

Mle 56, filet individuel Mle 50. |

Mle 56, capuche 47/56 kaki. |

Mle 56, capuche 47/63 vert armée. |

Mle 56, filet synthétique salade. |

|

La nouvelle tenue de combat Mle 64 satin 300, est distribuée avec parcimonie à partir de 1966. Elle est dans un premier temps réservée aux défilés et autres manifestations protocolaires. Ce n'est qu'au début des années 70 qu'elle devient la tenue courante. Sa capuche est alors utilisée à son tour comme couvre-casque. Seule la grande taille peu envelopper le volumineux Mle 56, ce qui limite son emploi. Le filet synthétique "salade" apparaît peu après. Son mode de fixation par crochets et lacet, laisse pendre la partie marginale de la salade dans le but de casser la forme du casque, mais c'est jugé très disgracieux. Certains y remédient par l'éternelle chambre à air qui prend alors une autre configuration. La bande, plus large, est enfilée autour du bord du casque, enserrant la base de la bombe et y maintenant le filet. En même temps elle recouvre aussi par-dessous, le bord du sous-casque et le solidarise. On remédie ainsi au défaut de cohésion entre les deux éléments. Cet expédiant s'applique aussi aux capuches. |

Mle 56, capuche Mle 64 satin 300 vert armée. |

Mle 56, capuche de parka vert armée. |

Surprise en nettoyant ce Mle 56 : La salade recouvrait un filet de véhicule qui lui-même recouvrait une capuche de la 2ème Cie du 2ème REP.

Insignes divers et peintures spécifiques :

Il n'est pas prévu d'attribut sauf sur les casques bleu nuit de la Gendarmerie (Cf. fiche Mle 51 et 56 de la Gendarmerie).

Il existe peu d'insignes peints et toujours sur initiative personnelle, comme l'ancre de la Coloniale, la Grenade de la Légion. Les insignes de grade, non réglementaires également, figurent parfois, mais restent exceptionnels.

Le 2ème REP peint à l'arrière de ses casques un système de triangles de couleur indiquant la compagnie du porteur (Vert = 1ère Cie ; Rouge = 2ème Cie ; Noir = 3ème Cie ; Gris = 4ème Cie ; Jaune = CCS ; Bleu = CAE).

On peut citer enfin, les casques peints en bleu lors d'opérations sous l'égide de l'ONU, assorties ou non du sigle et de l'emblème de cette organisation.

Mle 51 TAP, insigne RCP. |

Mle 56 marque P non identifiée. |

Contingent de l'ONU au Liban. |

Contingent de l'ONU au Liban. |

Cas particulier des centres de préparation militaire parachutiste.

Certains Mle 56 des centres de préparation militaire sont ornés sur l'avant d'un parachute stylisé. On y trouve également des lettres indiquant le statut du porteur, le tout réalisé à la peinture blanche. Par exemple: la lettre M pour les moniteurs, A pour les élèves, ML pour moniteur-largueur.

Centre de préparation militaire para. |

Moniteur, préparation militaire para. |

Moniteur largueur, préparation militaire para. |

Centre d'instruction et de préparation militaire 66. |