France

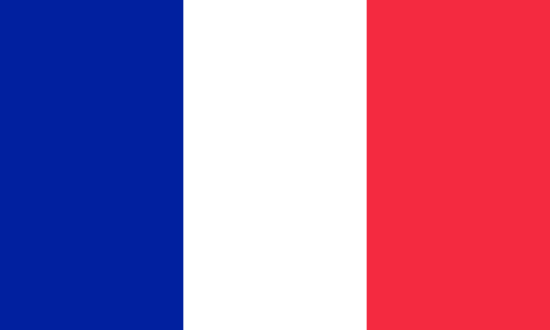

Casque Modèle A5

Fiche

- Dénomination : casque de présérie modèle A5.

- Distribué à titre d'essai.

- Coiffe en toile polyamide rembourrée de mousse néoprène avec tampon amortisseur.

- Jugulaire en typologie trois points munie d'une mentonnière, fermeture par bouton pression.

- Fabriqué en 1976.

- Distribué à partir de 1976.

- Pays d'origine : France.

- Période d'utilisation : de 1976 aux années 1980.

- Matériau : acier au manganèse.

- Poids : 1160 g.

- Taille : unique.

- Couleur : vert armée traité anti-infrarouge.

Historique

|

Dès 1970, les services de l'Intendance songent à trouver un remplaçant au casque modèle 51 TTA. Celui-ci, en service depuis 20 ans, outre ses défauts conceptuels, est de moins en moins adapté aux équipements modernes dont l'armée se dote progressivement. Un rapport, en date d'avril 1967, émet les critiques suivantes envers le casque modèle 51 TTA, calqué sur le casque M-1 américain : |

Casque modèle 51 TTA. |

L'acier au manganèse est préféré car sa mise en production est maîtrisé et son coût est plus raisonnable que le polycarbonate.

Parallèlement à cette première série de prototype, une seconde étude est menée courant 1974 alors que les États-Unis travaillent au remplacement du casque M-1 au profit d'une nouvelle forme présentant un imposant couvre-nuque se prolongeant jusqu'aux tempes. Aussi les études américaines s'orientent vers un nouveau matériau découvert en 1965 par Stephanie Kwolek et commercialisé depuis 1971 par la société Du Pont de Nemours. Les recherches américaines aboutiront au futur casque PASGT ("Personnel Armor System for Ground Troops").

En octobre 1974, un nouveau prototype P4 est proposé puis fabriqué à 100 exemplaires par la société Luchaire. Ce prototype est mis à l'essai aux 13ème BCA, 1er GCM (groupe de chasseurs mécanisés) et à la 11ème BP (brigade parachutiste) à partir de novembre 1974.

D'une conception futuriste très enveloppante, ce casque d'essai est rejeté en 1975 en raison d'un poids excessif, d'un prix de production trop important et à cause de la formation d'une caisse de résonnance provoquée par sa forme.

Casque de présérie modèle A4, fabrication pour la Gendarmerie.

A partir du mois de mai 1975, la coque du casque A1 est retenue pour la conception du futur casque de l'armée française. La forme est sensiblement revue pour réduire la visière et le couvre-nuque et aussi permettre le port d'un casque antibruit ou de radiocommunication. La coiffe des prototypes A2 et P2 est retenue. En décembre 1975, deux versions d'un casque de présérie sont réalisées à environ 1000 exemplaires chacune : les casques A4 et A5 produit en 1976 par la société Dunois à Cousance pour la bombe et Guéneau et Gallet pour l'aménagement intérieur.

Le casque A4 reprend la forme du casque A1 avec une visière avant et arrière raccourcie. Il est équipé d'une nouvelle jugulaire munie d'une mentonnière en toile dont la sangle supérieure est doublée d'un manchon en peau de chamois.

Le casque A5, très similaire au A4, à l'exception des bossages latéraux permettant le port d'un casque antibruit ou de radiocommunication, possède une jugulaire munie d'une mentonnière constituée d'une coquille en polyéthylène doublée de basane brun foncé.

Ces casques sont distribués au 151ème régiment d'infanterie (151ème RI), 75ème RI, 13ème bataillon de chasseur alpin (13ème BCA), 8ème régiment parachutiste d'infanterie de marine (8ème RPIMa). La brigade franco-allemande (BFA) reçoit aussi quelques exemplaires du casque A4. La Gendarmerie, quant à elle, reçoit 250 exemplaires de chaque modèle (auquel cas la production est spécifique et peinte en usine de couleur bleu marine brillant).

Les essais sont menés du 1er décembre 1976 au 30 septembre 1977 et à leur issue le casque définitif est un compromis : le casque A4 est retenu avec la jugulaire du casque A5 par décision ministérielle du 5 juin 1978 pour devenir le casque toutes armes nouveau modèle, qui sera connu sous le nom casque F-1, modèle 78.

Fabriqué à partir de 1979 par les sociétés Dunois et GIAT et distribué à partir de 1980, le casque F-1 remplace progressivement les modèles 51 TTA et 56 TAP dans les unités en commençant par la 11ème DP et la 9ème DIMa.

Les casques A4 et A5 en dotation resteront en service jusque dans les années 80.

Expérimentation des modèles d'essai.

Constitution

La coque :

Vue avant. |

Vue de côté. |

Cerclage, vue avant. |

Vue de dessus. |

Jointure jonc. |

Marquage fabricant. |

Indication modèle. |

Le casque A5 reprend la forme générale du modèle de présérie A4 et présente un encombrement latéral plus important que le casque A4 pour permettre l'utilisation de casque anti-bruit ou d'un casque de radiocommunication. La bombe A5 possède un faible encombrement, la visière est haute et très courte, de même que le couvre-nuque qui dégage largement la nuque du porteur. Ce profil, destiné à faciliter la position tireur couché et l'utilisation d'appareils de visée, si on devait le comparer à ce qui existe en matière de casques à travers le monde, se situe entre le casque Ssh 39 russe et le casque M933 italien.

La bombe est formée par emboutissage progressif d'une plaque d'acier amagnétique composé à 13% de manganèse, de 1,2 mm d'épaisseur. Elle est fabriquée en taille unique.

La bordure est adoucie par un jonc débordant de 5 millimètres sur chaque face, maintenu par de multiples points de soudures électriques et se rejoignant à l'arrière du casque par superposition et dont les extrémités sont solidarisées par un point de soudure électrique commun.

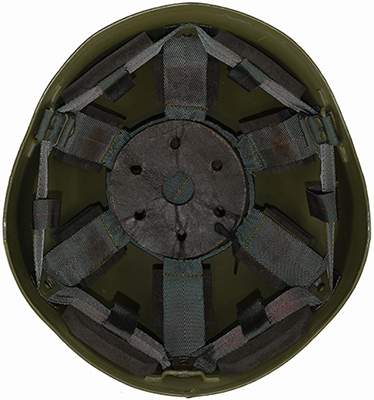

La coque est percée des six trous périphériques destinés à la fixation de la coiffe. Les pontets de jugulaire, repris du casque modèle 56 TAP, au nombre de trois et en forme d'oméga, sont soudés à la coque, deux en position latérale avant et un à l'arrière. Les deux pontets avant sont munis d'une courte sangle, fermée en anneau par deux rivets tubulaires et retenant une boucle coulissante.

Enfin, la coque est peinte de couleur vert armée satinée, traitée contre les infrarouges.

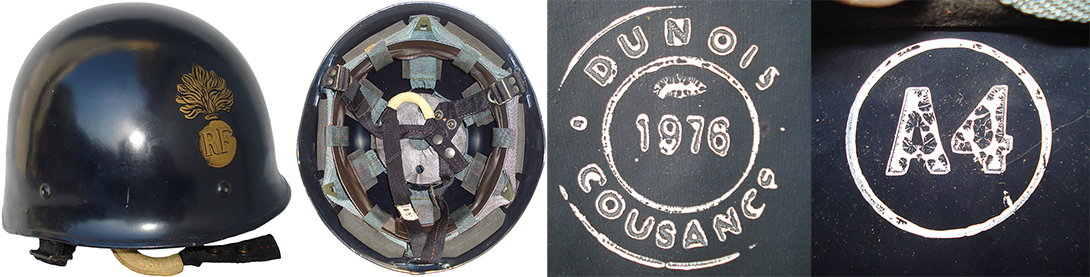

Le casque A5 présente au fond de la bombe le marquage appliqué par l'unique fabricant, la société Dunois situé à Cousance dans le département du Jura. Ce marquage est constitué de de deux cercles concentriques et est appliqué par à l'aide d'un tampon à la peinture blanche. Il fait environ 6 centimètres de diamètre et à l'intérieur sont mentionnés le nom du fabricant (DUNOIS), la localisation (COUSANCE) et l'année de fabrication (uniquement 1976).

Le casque de présérie A5 comporte un second marquage appliqué au tampon encreur de couleur blanche. Également de forme circulaire, d'un diamètre inférieur au tampon du fabricant, ce marquage appliqué sur la paroi intérieure du casque comporte la mention A5 identifiant le prototype.

La coiffe :

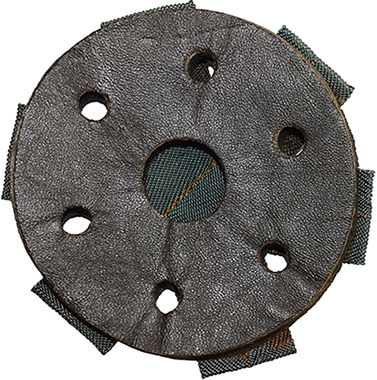

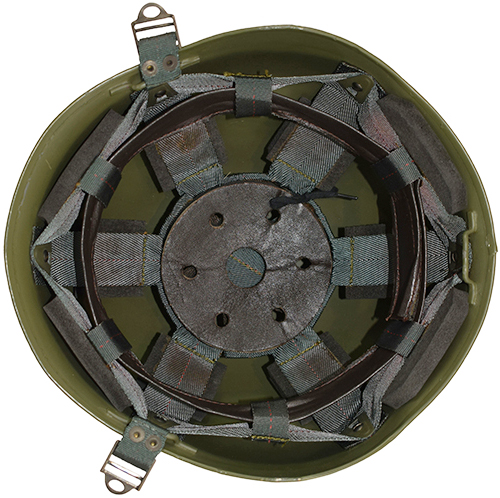

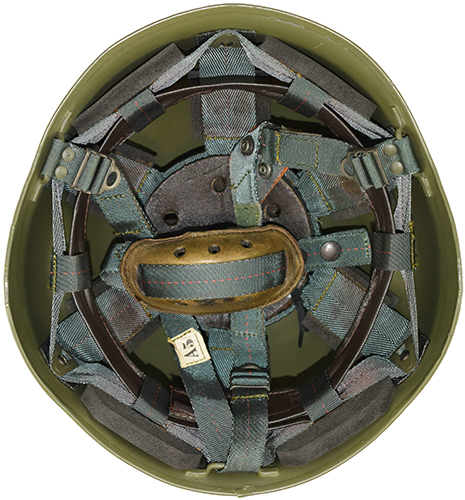

Intérieur bombe. |

Ecrou hémisphérique. |

Plaque de maintien et vis. |

Ensemble plaques, vis et écrous. |

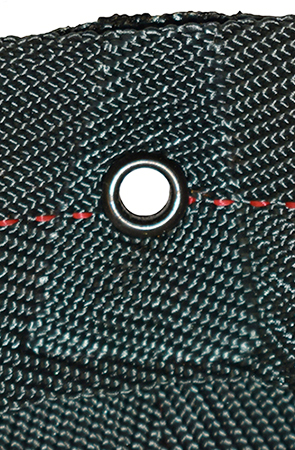

Point de montage renforcé d'un œillet métallique. |

Suspension en place. |

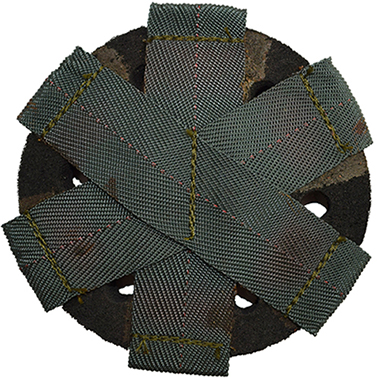

Suspension, envers/revers. |

|

Cerclage, partie avant. |

Partie arrière. |

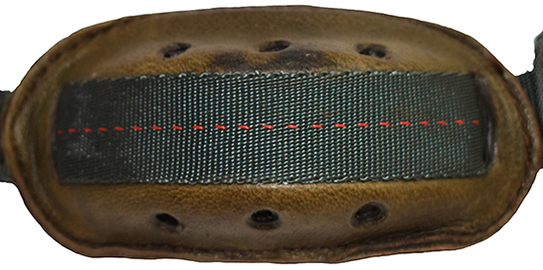

Amortisseur de fond de coiffe - envers. |

Revers. |

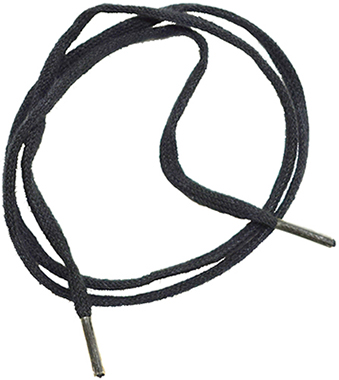

Lacet de maintien. |

Détails mise en place. |

Vue d'ensemble. |

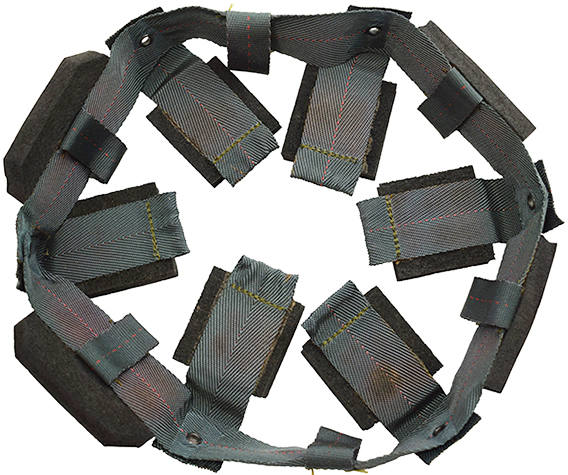

Les casques de présérie A4 et A5 partagent la même coiffe. Elle est fabriquée à partir de sangles de toile polyamide vert armée de 3 centimètres de large. Ces sangles, tissées en chevron, ont la particularité d'avoir un fil de tissage de couleur rouge appliqué sur l'axe longitudinal et donnant un aspect en pointillé rouge. |

Bandeau de tête, envers/revers.

Passant de maintien. |

Mise en place et réglage par bande velcro. |

Les deux tampons arrière sont plus grands afin de protéger la nuque d'un basculement arrière du casque : de dimension 75 x 45 x 40 millimètres, leur partie débordante du bandeau voit ses angles abattus. Sur la périphérie de ce bandeau, côté intérieur, sont cousus au droit de chaque tampon, six passants de toile de 2 centimètres de large, destinés à maintenir le bandeau de sudation. |

Coiffe. |

La jugulaire :

Boucle latérale, revers. |

Envers. |

Passant arrière. |

Jugulaire, vue d'ensemble.

Partie gauche, envers/revers. |

|

Partie droite, envers/revers. |

|

Mentonnière, envers/revers. |

|

Maintien latéral. |

Passant arrière, vue de biais. |

Passage arrière de la jugulaire. |

Fermeture par bouton pression. |

Vue d'ensemble. |

La jugulaire est confectionnée à partir de sangle de toile de polyamide tissée droit d'environ 2 centimètres de large. Ces sangles de couleur vert foncé identique à la coiffe possèdent la même caractéristique d'un fil de tissage rouge traversant longitudinalement chaque sangle.

La demi jugulaire gauche est constituée d'une sangle, d'environ 43 centimètres, pliée à angle droit à 18 cm du début. Cette partie est équipée de velcro permettant de la refermer sur elle-même, après être passée dans la boucle coulissante de la coque. La partie restante est destinée à passer dans la boucle coulissante de la demi jugulaire droite pour former la sangle arrière. Cette extrémité est munie également d'une bande velcro.

Au-dessus de la couture de la pliure, un morceau de sangle est cousu transversalement, formant un trapèze, sur lequel sont fixés deux boutons pressions mâles (relativement fragile, ces boutons pressions seront sensiblement plus gros sur le modèle définitif F-1 avant d'être définitivement abandonnés avec l'apparition du casque F-1 série 2). Cette partie est doublée, côté joue, d'un trapèze de cuir. La demi jugulaire droite est constituée d'une sangle, d'environ 45 centimètres, pliée à angle droit également à 18 cm du début. Cette partie est équipée de velcro permettant de la refermer sur elle-même, après être passée dans la boucle coulissante de la coque. Le bout de la partie restante, destiné à passer dans le pontet arrière de la coque, est équipé d'une boucle coulissante du même modèle. Cette sangle comporte une petite étiquette en toile sur laquelle est imprimée la mention A5 afin de distinguer cette jugulaire interchangeable avec le modèle A4 qui diffère au niveau de la mentonnière.

Sur la pliure est cousue une sangle de 20 centimètres, maintenant par la même occasion la mentonnière. Son extrémité libre, est doublée sur 7 cm et est terminée par un petit bourrelet. Sur cette partie sont fixés deux boutons pressions femelles de fermeture.

La mentonnière est constituée d'une coque en polyéthylène doublée similicuir marron. A chaque extrémité, une fente permet le passage de la jugulaire. Trois petits trous sont percés sur chaque longueur, assurant l'aération. Ce modèle de jugulaire sera sélectionné pour l'élaboration du modèle définitif F-1, cependant la mentonnière sera modifiée pour être doublée de daim face intérieure afin d'assurer un meilleur confort.