France

Casque Modèle F-1 série 1

Fiche

- Dénomination : Casque toutes armes modèle 78, F-1 série 1.

- Destiné à une utilisation générale.

- Coiffe en toile polyamide et cuir synthétique, rembourrée de mousse néoprène.

- Jugulaire en toile polyamide et mentonnière en cuir synthétique, fermeture par bouton pression.

- Camouflage par couvre-casque.

- Aucun insigne de distinction.

- Ballistique : normes OTAN.

- Fabriqué à partir de 1978 jusqu'à 1981.

- Distribué à partir de 1980.

- Pays d'origine : France.

- Période d'utilisation : années 80.

- Matériau : acier au manganèse de 1,2 mm.

- Poids : 1200 g.

- Taille unique.

- Couleur : vert armée ou bleu marine (Gendarmerie).

Version classique.

Version ONU.

Historique

Modèle A4.

|

Dès 1970, les services de l'Intendance songent à trouver un remplaçant au casque modèle 51 TTA. Celui-ci, en service depuis 20 ans, outre ses défauts conceptuels, est de moins en moins adapté aux équipements modernes dont l'armée se dote progressivement. Après avoir étudié les solutions adoptées par d'autres pays et notamment la république fédérale d'Allemagne (RFA) et les Etats-Unis, certains points précis sont définis. |

Modèle A5. |

Les six premiers sont envoyés en expérimentation, accompagnés d'un questionnaire, au 13è BCA de Chambéry, au 1er RCP de Pau et à l'EAI de Montpellier. La date limite des expérimentations est fixée à Octobre 1974.

Le P4 est expérimenté au 13è BCA, au 1er GCM et à la 11è DP, à partir de novembre 1974.

Les premières décisions sont prises en mai 1975.

La matière retenue est l'acier au manganèse et le dépouillement des questionnaires remplis par les utilisateurs, donne les résultats suivants : la forme britannique des A3, P1, P2 et P3 est rejetée. La forme du A1 est largement plébiscitée. La coiffe du A2 bénéficie de 90% des suffrages et la mentonnière demande à être améliorée.

Quant au modèle P4, outre le fait que le polycarbonate n'est pas retenu, il est jugé trop lourd. De plus sa forme génère une caisse de résonance au niveau des oreilles, il est donc abandonné.

Le futur casque aura donc une coque A1 munie d'une coiffe A2.

En décembre 1975 l'Intendance décide de lancer la fabrication d'une présérie de deux modèles : les modèles A4 et A5.

Ils ont tous les deux la même coiffe héritée du modèle A2 avec un tampon amortisseur amélioré. Les coques sont identiques, hormis que le A5 possède deux renflements au niveau des oreilles pour permettre l'usage éventuel d'écouteurs ou d'un casque antibruit. Les pontets de jugulaire, identique à ceux utilisés dans le casque modèle 56 TAP, sont soudés. Les jugulaires sont de conceptions similaires, mais celle du A4 a une mentonnière en double sangle, dont la bande supérieure est munie d'un manchon en peau de chamois, alors que sur le A5, la mentonnière est constituée d'une coque en polyéthylène, recouverte de cuir, identique à celle du casque souple des équipages de blindés.

1000 exemplaires de chaque seront fabriqués en 1976, par la société Dunois pour la coque, et Guéneau et Gallet pour l'aménagement intérieur.

Les casques sont expérimentés du 1er décembre 1976 au 30 septembre 1977, par les 75è et 151è RI, le 13è BCA et le 8è RPIMa. La BFA reçoit également des A4. La Gendarmerie, quant à elle reçoit 250 exemplaires de chaque modèle.

Le choix définitif, le 5 juin 1978, est un compromis : Le nouveau casque sera un modèle A4 muni de la jugulaire du A5 et sera désigné : "Casque toutes armes modèle 78, F-1".

Fabriqué à partir de 1979 par les sociétés Dunois et GIAT et distribué à partir de 1980, le F-1 remplace progressivement les modèles 51 et 56 dans les unités en commençant par la 11è DP et la 9è DIMa. Les troupes aéroportées ne tardent pas à se plaindre de la fermeture de la jugulaire. En effet les boutons pression ont tendance à s'ouvrir pendant le saut, risquant de provoquer la perte du casque. Une première solution est trouvée qui consiste à coudre un morceau de sangle munie d'un velcro partie crochets, au bout de la grande jugulaire. Il se replie contre la joue sur la partie astrakan cousue derrière le triangle de cuir de la petite jugulaire. L'occasion de pallier cet inconvénient se présente lors de la modernisation du casque en 1982. Dans le but de faciliter la fabrication et la maintenance, les modifications suivantes sont apportées :

- La coiffe est dorénavant fixée par des boutons pression en lieu et place des écrous/vis.

- Les tampons néoprène arrière n'ont plus une découpe différente.

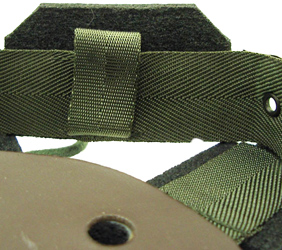

- Les pontets soudés sont remplacés par des enchapures d'acier souple, rivetées à la coque, enserrant les boucles.

- La grande jugulaire est rallongée et munie d'une bande velcro à son extrémité. Elle se referme sur elle-même sous la mentonnière après être passée dans un dé fixée à la petite jugulaire. Les pressions sont supprimées.

Ces casques sont dénommés "série 2" et par opposition, l'ancien modèle est dénommé "série 1". Le F-1 série1 n'est pas pour autant retiré du service, il côtoiera encore le "série 2" dans les unités secondaires.

Constitution

La coque :

Vue avant. |

Vue de coté. |

Vue arrière. |

Vue de dessus. |

Jointure jonc. |

La coque possède un faible encombrement, la visière est haute et très courte, de même que le couvre-nuque qui dégage largement la nuque du porteur. Ce profil, destiné à faciliter la position tireur couché et l'utilisation d'appareils de visée, si on devait le comparer à ce qui existe en matière de casques à travers le monde, se situe entre le casque Ssh 39 russe et le M933 italien. |

La coiffe :

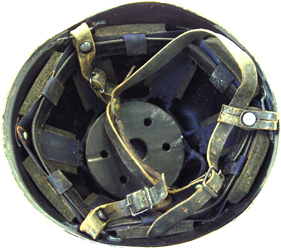

Intérieur de la coque. |

Pas de vis. |

Tête d'écrou. |

Coiffe en polyamide. |

Suspension de coiffe : revers. |

Tampon de mousse de néoprène de circonférence. |

Tampon de mousse de néoprène arrière. |

Passant de maintien du bandeau. |

Patte de la suspension. |

Jointure éléments de suspension. |

Rivet creux. |

|

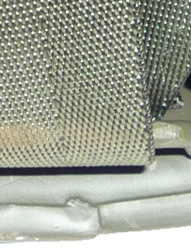

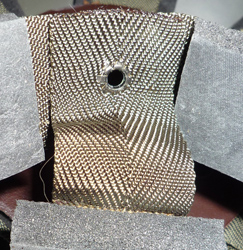

La coiffe est fabriquée à partir de sangle de toile polyamide vert armée de 3 centimètres de large. |

Suspension montée. |

Plaques et écrous/vis. |

Plaque peinte en vert. |

Plaque non peinte. |

Sur le bandeau, entre chaque œillet, est collé coté extérieur un tampon de mousse néoprène de 7x3 cm pour 1cm d'épaisseur. Les deux tampons arrière sont plus grands : 75x45x40 mm, leur partie débordante du bandeau voit ses angles abattus. Sur la périphérie de ce bandeau, coté intérieur, sont cousus au droit de chaque tampon, six passants de toile de 2 cm de large, destinés à maintenir le bandeau de sudation.

La suspension de coiffe est fixée à l'intérieur du casque par six écrous/vis. Chaque écrou vis passe par un trou de la coque, un œillet de la coiffe et le trou d'une plaque de maintien en forme de "A". Ce matériel de fixation est celui précédemment employé dans les sous-casques modèle 51 de type 3. Ces éléments métalliques sont peints de couleur vert armée, bien que l'on puisse trouver des plaques de maintien non peinte.

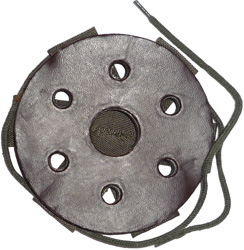

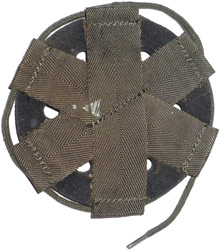

Fond de coiffe rond : face. |

Fond de coiffe rond : revers. |

Fond de coiffe monté. |

Bandeau de tour de tête. |

Le tampon amortisseur, est constitué par trois bandes de toile de 13 cm de long dont les extrémités cousues en fourreau reçoivent le lacet de réglage en profondeur. Ces trois bandes sont cousues en étoile à six branches et sur cet ensemble, est collé un disque de mousse néoprène de 11 cm de diamètre, doublé de cuir marron coté tête. Ce disque est perforé en son centre d'un trou de 3 cm de diamètre et sur la périphérie de six trous de 1 cm, afin d'assurer l'aération.

Un lacet de réglage en profondeur d'une longueur de 60 cm environ, en nylon vert armée, passe alternativement dans le fourreau des sangles de la coiffe et du tampon, et assure la cohésion de l'ensemble et permet le réglage en profondeur.

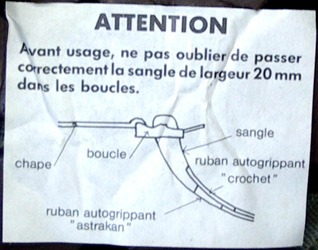

Une étiquette mode d'emploi (instruction de réglage de la jugulaire : Cf partie Jugulaire) en papier est collée sur le tampon de fond de coiffe des casques neufs et est bien sur facilement retirable.

A noter que l'on trouve de temps en temps des tampons amortisseurs montés à l'envers par le porteur du casque, préférant pour sa tête, le contact de la toile, moins oppressant que celui du cuir.

Velcro de fermeture et de réglage du bandeau. |

Détails maintien et réglage du bandeau. |

Coiffe en polyamide 1er type avec fond rond. |

Le bandeau de sudation est constitué par une sangle de 66 cm de long doublée sur une face d'une basane de cuir marron foncé. Elle se referme sur elle-même à l'aide d'une bande velcro de 8cm de long, permettant le réglage au tour de tête du porteur.

La jugulaire :

Pontets latéraux et boucles de fixation de la jugulaire. |

Pontet arrière. |

Détail fixation. |

Partie droite. |

Partie gauche. |

Détails boucle coulissante. |

Mentonnière. |

Pressions femelles. |

Pressions mâles de fermeture. |

Jugulaire montée. |

Instruction de réglage. |

La jugulaire est confectionnée à partir de sangle de toile de polyamide d'environ 2 centimètres de large, de couleur vert vif brillant.

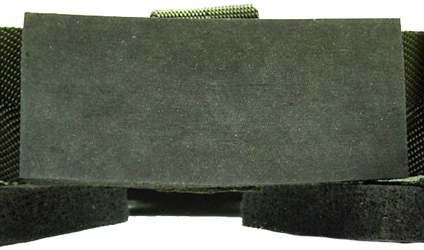

La demi jugulaire gauche est constituée d'une sangle, d'environ 43 centimètres, pliée à angle droit à 18 cm du début. Cette partie est équipée de velcro permettant de la refermer sur elle-même, après être passée dans la boucle coulissante de la coque. La partie restante est destinée à passer dans la boucle coulissante de la demi jugulaire droite pour former la sangle arriàre. Cette extrémité est munie également de velcro.

Au dessus de la couture de la pliure, un morceau de sangle est cousu transversalement, formant un trapèze, sur lequel sont fixés deux boutons pressions mâles. Cette partie est doublée, coté joue, d'un trapèze de cuir. Sur certaines fabrications, ce cuir est absent, sans que l'on puisse savoir s'il a été perdu ou jamais monté.

La demi jugulaire droite est constituée d'une sangle, d'environ 45 centimètres, pliée à angle droit également à 18 cm du début. Cette partie est équipée de velcro permettant de la refermer sur elle-même, après être passée dans la boucle coulissante de la coque. Le bout de la partie restante, destiné à passer dans le pontet arrière de la coque, est équipé d'une boucle coulissante du même modèle.

Sur la pliure est cousue une sangle de 20 cm, maintenant par la même occasion la mentonnière. Son extrémité libre, est doublée sur 7 cm et est terminée par un petit bourrelet. Sur cette partie sont fixés deux boutons pressions femelles de fermeture.

La mentonnière est constituée d'une coque en polyéthylène doublée de daim à l'intérieur et de similicuir marron à l'extérieur. A chaque extrémité, une fente permet le passage de la jugulaire. Trois petits trous sont percés de chaque coté, assurant l'aération.

Jugulaire modifiée. |

Fermeture. |

Très vite, les troupes aéroportées ne tardèrent pas à se plaindre de la fermeture de la jugulaire. En effet les boutons pression avaient tendance è s'ouvrir durant le saut, risquant de provoquer la perte du casque. Une première solution fut trouvée qui consistait à coudre un morceau de sangle munie d'un velcro partie crochets, au bout de la grande jugulaire. Ce système de fortune se replie contre la joue sur la partie astrakan cousue derrière le triangle de cuir de la petite jugulaire. |

Les marquages :

|

|

|

|

Le seul marquage présent dans le casque est celui du fabricant, qui a toujours la forme de deux cercles concentriques et est appliqué par à l'aide d'un tampon à la peinture blanche. Il fait environ 6 centimètres de diamètre et à l'intérieur sont mentionnés le nom du fabricant, pour certains la localisation et l'année de fabrication. Les fabricants recensés sont :

- Dunois de 1979 à 1981. Seul cette société a produit le modèle destiné à la gendarmerie.

- Le Groupement Industriel de l'Armement Terrestre (GIAT) en 1979.

Le camouflage additionnel :

Salade maintenue par un joint de portière. |

Vue interne. |

Salade neuve de stock. |

Cordon sommital. |

Face verte. |

Face verte. |

Face marron. |

Crochet de fixation. |

Crochets. |

Au départ, les casques F-1 sont distribués aux recrues munis de couvre-casque "salade", identique à celui utilisé sur le casque modèle 51 TTA. Ce couvre-casque est fabriqué à partir d'un cercle de toile cirée d'environ 50 centimètres de diamètre, dont une face est verte (printemps/été) et l'autre face est marron (automne/hiver).

La surface de la "salade" est parcourue par des incisions ondulées qui lui donnent l'aspect d'un feuillage, cassant ainsi la forme du casque, ce qui lui vaudra d'être communément appelé "salade".

La bordure du couvre-casque "salade" est festonnée et est parcouru d'un cordon de serrage passant à travers les vingt perforations périphériques. Ce couvre-casque se fixe au rebord du casque à l'aide de ce cordon et des huit petits crochets disposés sur celui-ci. Par ailleurs, un lacet assure aussi le serrage au sommet.

A noter qu'il existe une multitude de "salade" tant au niveau de la découpe, de la texture de la toile cirée employée ou encore des crochets de fixation.

Très souvent les militaires, pour assurer son maintien, rajoutent un morceau de chambre à air, très vite remplacé dans ce rôle par un morceau de joint de portière de véhicule. La structure de ce dernier, en plastique souple armé, ainsi que sa section en "U", lui permettent d'épouser fidèlement le bord du casque et d'y maintenir solidement n'importe quel couvre-casque.

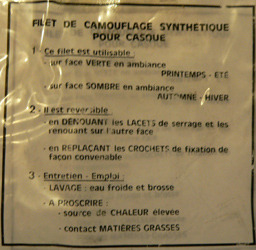

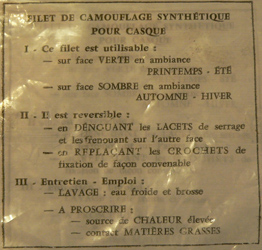

Le couvre-casque "salade" est à l'origine fourni dans un sachet plastifié comportant les instructions d'utilisation et d'entretien suivantes :

|

FILET DE CAMOUFLAGE SYNTHETIQUE |

Notice. |

Notice différente. |

Il est important de noter que certaines unités préférèrent la capuche de la veste de combat M64 satin 300 en guise de couvre-casque à la salade. C'est le cas entre autre du 2ème REP, qui en outre peint à l'arrière un triangle de couleur indiquant la compagnie ainsi que le N° de la section (Cf partie "Exemples").

A noter également l'utilisation isolée d'élastiques de parachute ou de bande élastique "cat's eyes" US.

Des peintures de camouflage ont aussi été appliquées, on peut citer du blanc pour les BCA, ou du sable pour l'opération Daguet.

Les contingents sous mandat ONU ont eu leurs casques peints en bleu et munis ou non de l'inscription UN et de l'insigne de l'ONU. A citer aussi les casques blancs des observateur de cette organisation internationale.

On trouve enfin les traditionnels casques à bande blanche des unités de circulation routière, blancs des PM régimentaires, à croix rouge des personnels de santé et une variété de casques de gardes d'honneur (Cf partie "Exemples").

Couvre-casque désert. |

Fixation. |

Lacet de fixation. |

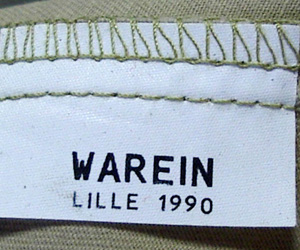

Etiquette du fabricant : WAREIN. |

Pour l'intervention française dans le Golf durant la période 1990-1991, lors de l'opération Daguet, un lot de couvre-casques en tissu camouflage désert fut confectionné en 1990, par la société Warein à Lille. Ce couvre-casque est composé de quatre morceaux de toile triangulaires cousues ensembles, le maintien de ce couvre-casque est assuré par un lacet de serrage passant dans l'ourlet pratiqué à la base de celui-ci.

En raison d'une taille trop grande, ce couvre-casque se rencontre très souvent avec un morceau de joint de portière de véhicule sur la bordure du casque afin de réduire l'encombrement du couvre-casque sur la coiffe.

Couvre-casque centre-Europe avec jonc noir. |

Fixation. |

Détails jonc. |

Etiquette du fabricant : CSV. |

Couvre-casque désert avec jonc blanc. |

Fixation. |

Etiquette du fabricant : SEYNTEX. |

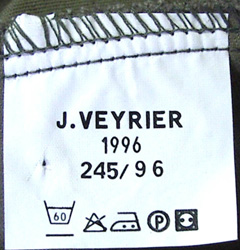

A partir de 1993, le couvre-casque "salade" est remplacée par un couvre-casque en toile assorti aux tenues de combat en camouflage centre-Europe ou désert. Toujours confectionné avec quatre morceaux de toile triangulaires cousues ensembles, la base de ce nouveau couvre-casque est bordé d'un épais jonc de caoutchouc noir, profilé en "U", lui permettant de s'emboîter sur le rebord du casque.

A noter qu'il existe une variante peu courante, formée d'une bande de toile centrale cousue sur deux pièces de toile latérales semi-circulaires.

A partir de 1998, le jonc du couvre-casque désert est confectionné en caoutchouc blanc afin de moins casser le schéma de camouflage.

Les fabricants de ces couvre-casques, recensés à ce jour, sont : CSV, MAFCA-CHATEAUDUN, SEYNTEX, SOCOVET-BAIS et J-VEYRIER.

|

|

|

|

|

Il existe aussi un couvre-casque moustiquaire, identique à celui utilisé sur le casque modèle 51 TTA. |

Couvre-casque moustiquaire. |

Intérieur. |

Accessoires divers :

Lampe frontale. |

Détail lampe. |

Ensemble. |

Compartiment pile. |

Autre vue. |

Compartiment pile LR12. |

Il existe divers accessoires ont été utilisés avec le casque F-1, on peut citer :

- Les lunettes de protection contre le vent et la poussière, dont il en existe plusieurs modèles avec armature de couleur grise ou en sable.

- La lampe frontale, il s'agit d'un sanglage (sur la circonférence du casque et passant par le sommet longitudinalement : absente sur cet exemple) maintenant sur l'avant du casque une lampe orientable et sur l'arrière un boîtier contenant une pile plate de type LR12.

Le modèle destiné à la gendarmerie :

Modèle gendarmerie. |

Vue intérieure. |

Tout comme les casques modèle 51 TTA et modèle 56 TAP, le casque F-1 série 1, fut décliné pour un usage au sein de la Gendarmerie. Ce modèle est caractérisé par une mise en peinture bleu foncé brillant, muni d'une grenade aux couleurs de la Gendarmerie départementale ou mobile, ce casque est muni d'une jugulaire en cuir identique à celle employée sur le casque modèle 56 TAP de la Gendarmerie.

|

Quelques exemples

Exemplaire avec capuche satin 300 et jugulaire modèle 56. |

Brigade Franco-Allemande. |

ONU. |

ONU. |

BCA, peint en blanc. |

Daguet. |