Suisse

Casque Modèle 18/40

Fiche

- Dénomination : modèle d'ordonnance 1918 modifié 1940.

- Destiné à une utilisation générale.

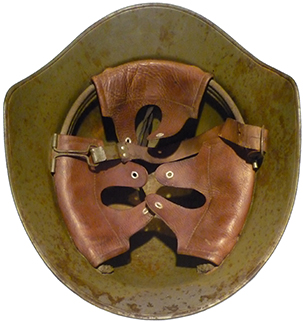

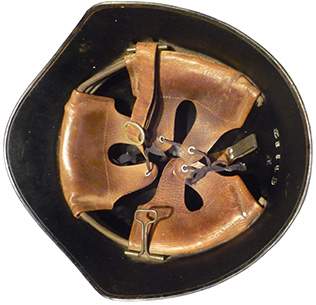

- Coiffe en cuir constituée de 3 pattes, rembourrées par un coussinet et cousues sur un cerclage.

- Jugulaire simple en cuir et fixation par crochet à ressort.

- Variante : modèle 18 et 18/63.

- Camouflage par couvre-casque.

- Insigne : insigne frontal, uniquement pour les pompiers.

- Fabriqué à partir de 1940.

- Distribué à partir de 1940.

- Pays d'origine : Suisse.

- Période d'utilisation : de 1940 à la fin des années 1970.

- Matériaux : acier nickelé de 1,5 mm.

- Taille : 2 tailles A et B

- Poids : 1150 et 1330 g.

- Couleur : vert olive lisse, puis noir granuleux à partir de 1943, noir lisse pour les pompiers.

Casque modèle 40.

Casque modèle 40 modifié 43.

Casque modèle 40/43.

Casque modèle 18 modifié 43.

Casque modèle 18 reconditionné 43.

Casque modèle 40, peint en noir et arborant la croix helvétique, attribué au corps des pompiers.

Historique

|

Adopté le 13 février 1918, le casque modèle d'ordonnance 1918 sera produit pour l'armée Suisse jusqu'au début des années 40. Lors de l'éclatement de la seconde guerre mondiale en 1939, l'armée Suisse dispose de 577 000 casques complétés par ceux de la réserve de trois mois, ce qui porte ce chiffre à 603 000 exemplaires produits. Dès septembre 1940, le casque modèle 18 est fabriqué à partir d'un nouvel alliage en acier au nickel, les tests balistiques ayant démontré une meilleure résistance aux tirs et aux explosions. La forme de ce nouveau modèle est globalement identique au précédent, mais grâce au nouvel alliage il est légèrement moins lourd. Sa forme serait aussi légèrement modifiée (voir le paragraphe consacré à cette modification à la fin de la fiche). Tous ces casques seront portés jusqu'au remplacement progressif de la coiffe intérieure dans les années 60 ; puis, avec l'adoption du modèle d'ordonnance 71, ils seront définitivement réformés. Une partie d'entre eux sera versée au sein des services du corps des pompiers et de la protection civile afin de finir leur carrière ; un solde étant constitué en réserve de guerre. Le stock restant sera ensuite vendu par le biais des magasins de liquidation de l'armée au public à la fin des années 80. De nos jours (2011), il n'y a plus de stock en vente dans les arsenaux suisses. |

Casque d'ordonnance modèle 18. |

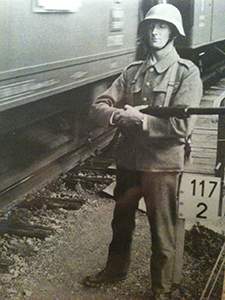

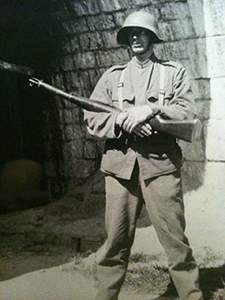

1940 : Poste frontière tenu par la CP 214 qui est la compagnie n° 214 d'infanterie qui avait la charge de la défense extérieure du fort de Pré-Giroud à Vallorbe.

Constitution

La coque :

Modèle 40 : Vue avant. |

Vue de coté. |

Vue arrière. |

Vue du dessus. |

Vue de coté. |

La coque du casque Suisse modèle 40 reste visuellement inchangée par rapport au casque modèle 18, bien que son poids ait légèrement diminué du fait de l'usage d'un nouvel alliage pour sa fabrication. |

Dès mars 1943, il est décidé par le conseil fédéral, une modification de la couleur des casques, avec mise en application dès juillet 1943.

L'arrêté intitulé "Arrêté du Conseil fédéral modifiant l'ordonnance du casque d'acier" du 6 juillet 1943 se trouve dans la "Feuille officielle militaire" No 1 du 31 mars 1943 à la page 78.

Voici le court texte contenu dans cet arrêté :

Arrêté du Conseil fédéral modifiant l'ordonnance du casque d'acier.

Du 6 juillet 1943.

Le Conseil fédéral suisse arrête :

Article premier. Le casque modèle 1918 (RFM 296) sera enduit à l'avenir d'une couche de peinture rugueuse noir mat mélangée de sciure.

Art. 2. Les casques actuels seront également enduits de cette peinture.

Au nom du Conseil fédéral suisse :

Le président de la Confédération, Celio.

Le chancelier de la Confédération, G. Bovet

Modèle 40/43 : Vue avant. |

Vue de coté. |

Vue arrière. |

|

Une bordure est emboutie sur toute la périphérie du casque à 5 mm du bord. Elle forme, coté extérieur, un bourrelet de section semi-circulaire de 5 mm de diamètre et coté intérieur, une rigole dans laquelle le rebord restant est replié, venant ainsi en continuité avec l'intérieur du casque. |

Vue du dessus. |

Bords du casque. |

Extérieur. |

Intérieur. |

Deux trous sont pratiqués sur la partie arrière supérieure du casque pour apposer les œillets d'aération. |

|

Sur la périphérie intérieure de la coque, six lames métalliques formant agrafes pour la fixation ultérieure de la coiffe, sont fixées de façon équidistante. Elles sont soudées, chacune par trois points. |

Coque nue et agrafes (2 grandes et 4 petites). |

Coque nue et agrafes (6 grandes). |

Petite agrafe de 8 mm. |

Grande agrafe de 12 mm. |

Les parties repliables sont biseautées symétriquement en triangles à bout arrondis, de manière à se juxtaposer sans se superposer, une fois rabattues sur le bandeau de coiffe. Le système de fixation des agrafes sera modifié au milieu des années 50. |

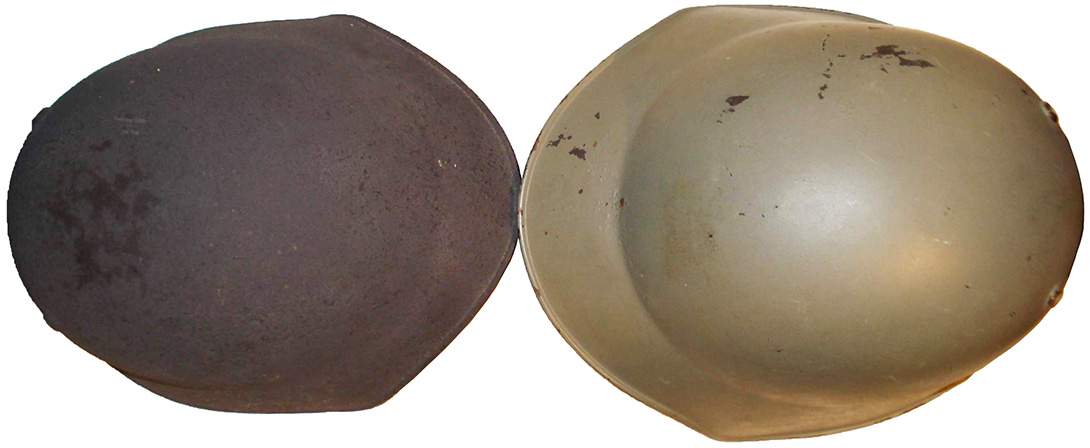

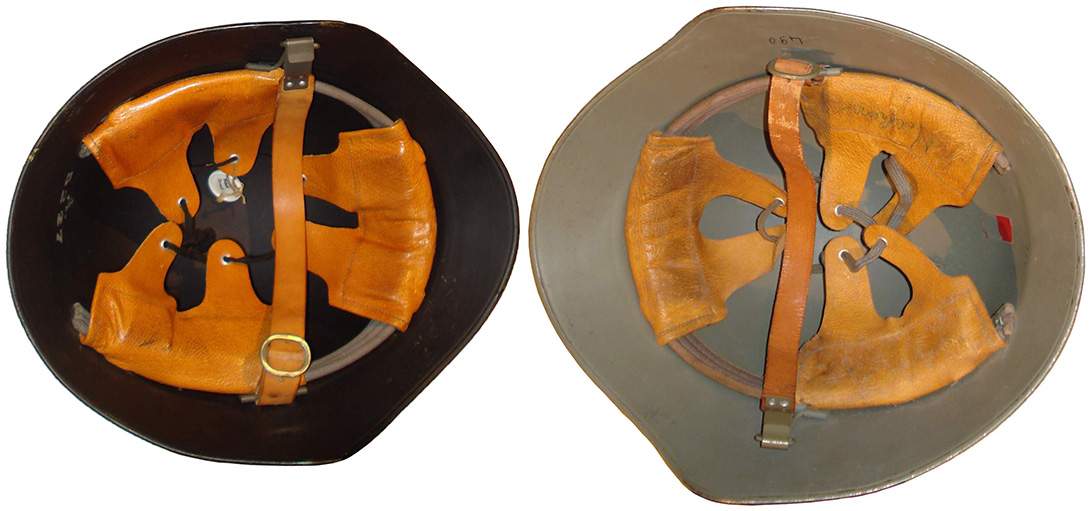

Comparaison entre une coque modèle 40/43 de taille A à gauche et une taille B à droite (exemplaire de la police de la ville du LOCLE dans le canton de Neuchâtel).

La photo est prise avec les deux casques en même temps. Vous trouverez les autres angles de vue à la suite des exemples.

Teintes.

Différentes teintes furent appliquées au casque modèle 40 :

- La coque du casque Mle 40 destinée à l'armée est peinte en vert olive mat lisse comme le Mle 18.

- A compter de juillet 1943, les casques sont peints entièrement en noir dès leur sortie d'usine. La peinture extérieure est mélangée avec des copeaux de sciure de bois.

Les casques encore en service (Mles 18 et 40) sont systématiquement repeints.

Pour ceux attribués l'opération est faite lors des cours de répétitions et sans démontage de la coiffe, la peinture intérieure s'arrête par conséquent au niveau du cerclage et la coque conserve son marquage initial.

Pour ceux en dépôt dans les arsenaux, la coiffe est démontée et le casque entièrement repeint, le marquage n'est pas repris et disparaît donc sous la peinture.

- Le corps des pompiers civils est équipé de casques noirs (dès les années 1950).

- La protection civile peint ses casques en jaune (à partir des années 1960).

- On pourra rencontrer de nombreuses autres teintes pour la protection civile : bleu, rouge, blanc, ... chaque couleur indiquant une affectation particulière (rouge : chef de groupe,

blanc : sanitaire, ...).

Vert armée Mle 40. |

Teinte 1943 extérieur. |

Teinte 1943 intérieur. |

Noir pompier civil. |

Jaune protection civile. |

Marquages.

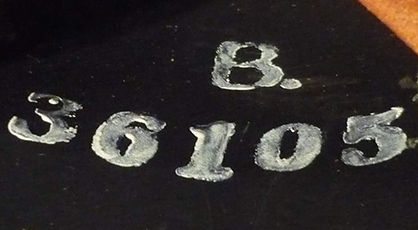

Numéro sur modèle 18. |

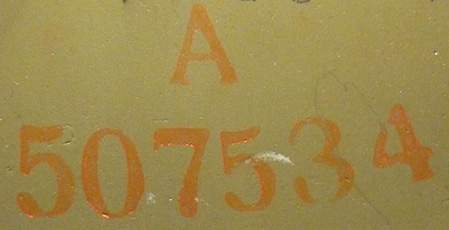

Numéro sur modèle 40. |

Les casques modèle 40 sont numérotés en rouge comme les modèles 18 et cette numérotation suit les numéros précédemment attribués. |

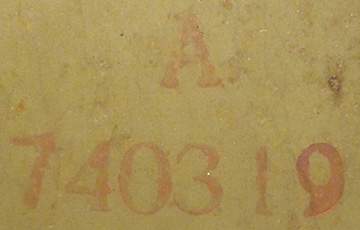

Numéro sur modèle 40/43. |

Numéro sur modèle 40/43. |

A partir de 1943 et l'apparition de la peinture noire, pour une question de lisibilité, la numérotation est désormais appliquée en blanc. La plage de numéro est toujours dans la continuité. |

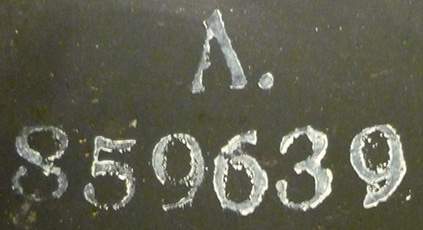

Numéro sur modèle 40/43 de 1955. |

Numéro sur modèle 40/43 milieu des années 50. |

Au milieu des années 50, la numérotation étant arrivée au bout des 6 chiffres, plutôt que de passer à un septième chiffre, celle-ci repart au début. |

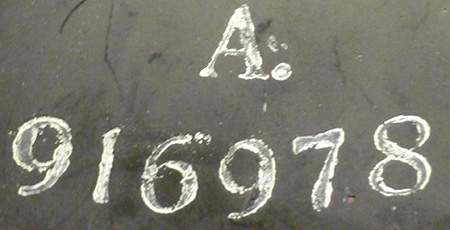

Numéro sur modèle 40/43 milieu des années 50. |

Numéro sur modèle 40/43 fin des années 50. |

Très rapidement ensuite elle n'est plus apposée du tout ou très sporadiquement. |

Numéro sur modèle 40/43 - Taille B. |

Il existe toujours deux tailles de coques, "A" pour la petite taille et "B" pour la grande taille |

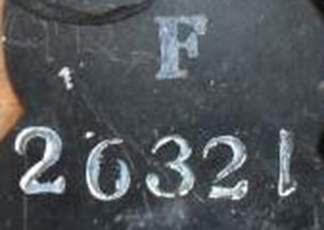

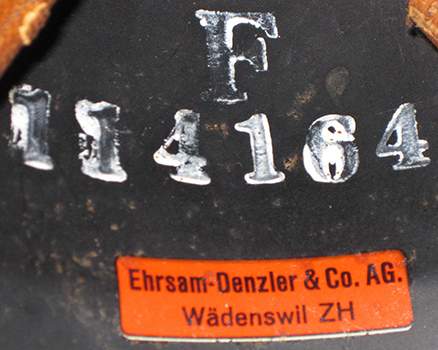

Marquage "F" pour Feuerwehr. |

Marquage pompier. |

Les casques des sapeurs-pompiers sont identifiés par la lettre "F", ces casques ne portent aucune mention de taille. |

Remarque :

Il est excessivement rare de trouver un casque modèle 40 vert, et ceci pour les raisons suivantes :

- De 1924 à 1940, cela fait 16 ans alors que de 1940 à 1943 cela fait au mieux 3 ans de production.

- Dans cette première période, les soldats qui ont terminé leur service et qui n'ont pour une raison ou une autre pas restitué leur casque, sont rentrés avec un casque modèle 18 vert (relativement courant).

- Durant la seconde période la situation est toute différente, c'est la guerre et les hommes qui terminaient définitivement leurs périodes de service étaient versés dans les gardes d'usines, gardes voies, observateurs/identification avions, compagnie d'alerte et surveillance aux frontières ou continuaient à servir dans la même unité ; donc le casque ne rentrait pas à la maison en souvenir, il a été utilisé jusqu'à la fin du conflit et de ce fait repeint extérieurement ou complètement en noir, selon l'ordonnance de 1943. Ceux qui ont terminés leurs périodes de service durant ces années et qui ont conservé les casques, ont donc emporté des versions peintes en noir.

La coiffe :

Coiffe modèle 40 avant 1943. |

Coiffe modèle 40 aprés 1943. |

La coiffe est le seul élément permettant de distinguer d'un coup d'œil un casque modèle 18 d'un casque modèle 18/40 de même couleur (vert olive, ou reconditionné/produit après 1943). Cette différence se trouvant au niveau du cerclage, qui est désormais ouvert sur la partie arrière, sans doute pour une économie des matériaux et une fabrication plus simple (voire une meilleure ventilation).

|

Par contre, il faut noter que la production de coiffe à cerclage fermé perdura jusqu'en 1941 et sans doute un peu après et aussi qu'il est indéniable que des coiffes de casques modèle 18 furent récupérées pour la fabrication de casques après 1940. On trouve bien entendu aussi des coiffes modèle 40 dans des casques modèle 18 reconditionnés. La boucle ne serait pas blouclée sans préciser que des coiffes modèle 18 ont été modifiées en modèle 40, on les reconnait car subsiste la couture de jointure du cerclage à l'avant qui de fait est absente sur la nouvelle coiffe. |

Tampon de Karl KYBURZ 1941 sur une coiffe Mle 18. |

Hormis cela, la coiffe reste identique au modèle précédent. Aucun des problèmes soulevés lors de son utilisation n'a été pris en compte, dont notamment la très mauvaise tenue du casque qui a tendance à basculer sur le nez, sans même évoquer son inconfort.

Patte de coiffe : Face interne. |

Patte de coiffe : Face externe. |

Œillet : Face interne. |

Œillet : Face externe. |

La coiffe se compose de trois pièces de cuir identiques, réparties à égale distance sur un cerclage. Chacune est taillée dans du cuir de vache de teinte fauve clair. Elles affectent la forme d'un trapèze de 12 cm de hauteur et de 12 cm de largeur moyenne, dont la moitié supérieure est festonnée en deux languettes à bout arrondi. Chaque languette comporte à son extrémité, un trou renforcé d'un œillet métallique, destiné au passage d'un lacet. Ce lacet, passant dans les œilletons, permet de resserrer plus ou moins les six languettes, assurant le réglage de la profondeur. Il s'agit d'un lacet de tissu, noir et plat de 0,5 cm large sur environ 50 cm long. Il est identique à celui utilisé pour fermer les enveloppes des coussinets. À l'usage, ce lacet se torsade, prenant une apparence ronde.

Lacet de règlage. |

Lacet à plat. |

Lacet torsadé. |

Lacet de règlage en place. |

|

Une poche en toile est cousue sur la partie interne de chaque élément de la coiffe. Chacune de ces trois poches est garnie d'un coussinet en tissu, rempli de crin de cheval assurant le rembourrage et le réglage de la coiffe. Le fait d'ôter ou de modifier le contenu des coussinets, permet de régler la coiffe dans sa circonférence. Les coussinets sont fabriqués dans le même tissu que les enveloppes les contenant. On peut aussi trouver d'autres matières que le crin, comme des calles en feutre de différentes épaisseurs, qui peuvent être combinées afin d'obtenir le bon réglage. À noter qu'il est conseillé d'avoir un rembourrage plus important sur le devant, afin d'éloigner au maximum le front de l'avant du casque. Le maintien du coussinet dans sa poche est assuré par un lacet en tissu qu'il suffit de nouer. |

Poche en toile. |

Coussinets en toile garnis de crin de cheval. |

Coussinets en feutre. |

Coussinets de différentes épaisseurs. |

Baleines du cerclage. |

Le cerclage de 20 mm de large, est réalisé à partir d'une bande de toile pliée en deux parcourue par trois coutures longitudinales. Le triple fourreau ainsi réalisé, renferme trois baleines de bois (sans doute de l'osier). Cet ensemble, cintré à la forme exacte de l'intérieur du casque, reste ouvert à l'arrière. |

Cerclage : Fixation avant. |

Cerclage : Fixation latérale. |

Cerclage : Extrémité. |

Cerclage Mle 40 en place. |

La coiffe enfin est fixée au casque à l'aide des six agrafes soudées à la coque. A noter que le système d'agrafes soudées est remplacé dès le milieu des années 50 par un système de fourreau soudé dans lequel l'agrafe coulisse librement. Vous trouverez la description de ce système sur la fiche du modèle 18/63. |

Cerclage Mle 18 modifié 40 en place (remarquer la couture à l'avant). |

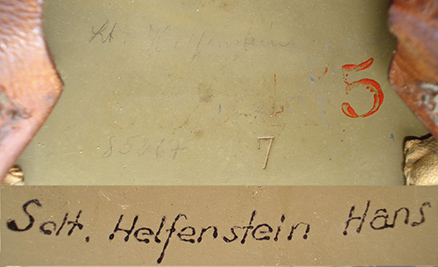

Marquages.

Le revers de la coiffe est marqué de différents tampons, en général noirs, identifiants le fabricant (poinçon du sellier) et comportant souvent l'année de production à 2 ou 4 chiffres.

Ces tampons ont pu disparaitre avec le temps.

Souvent un seul des trois éléments est marqué mais c'est loin d'être une généralité.

|

On trouve aussi quasi systématiquement le sceau fédéral Suisse, caractéristique de l'ensemble du matériel militaire suisse. |

Sceau de l'arsenal Schaffouse. |

Sceau de l'arsenal de Schwyz. |

Sceau fédéral Suisse. |

Tampon de sellier de Karl KYBURZ à Bern - 1940. |

Tampon de sellier de Fürst & Cie AG à Wadenswil. |

Tampon de sellier illisible, de 1952 et de taille B. |

Tampon de sellier de Diethelm & Co AG à Oberriet - 1955. |

Tampon de sellier de F&L Stalder à Bern - 1945.

Tampon pour taille A. |

Tampon pour taille B. |

On peut parfois trouver l'indication de la taille de la coiffe, comme pour les coques il s'agit de : |

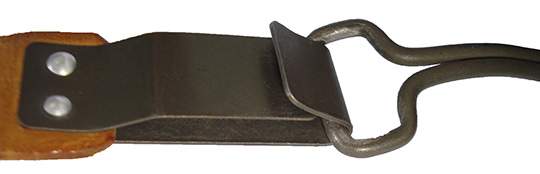

La jugulaire :

|

La jugulaire est du modèle adopté le 22 octobre 1930 pour le casque modèle 18. Cette jugulaire restera identique jusqu'à la fin de la production du casque à la fin des années 70. |

Jugulaire : Partie gauche. |

Boucle coulissante en place. |

Côté gauche, la jugulaire est constituée d'une lanière de cuir 41 cm pour 2 cm de large. Un coté retient le mousqueton qui assure la fermeture alors que l'autre extrémité est percée de cinq boutonnières, la première étant à 15 mm du bord. Après un espace de 45 mm, les quatre autres s'échelonnent tous les 25 mm. Ce dispositif permet un premier réglage fixe de la longueur de la jugulaire.  Extrémité avec boutonnières pour le règlage fixe. |

Une fois la boucle coulissante de 43 x 15mm, enfilée sur le cuir, la partie libre est passée dans le pontet, avant de venir enchaper l'axe de la boucle sur lequel elle se verrouille à l'aide d'un bouton amovible en aluminium.

Cette boucle coulissante permet un deuxième réglage rapide de la longueur de la jugulaire, lors de la mise en place éventuelle du masque à gaz. Elle est souvent peinte dans la même teinte que le casque.

Boucle coulissante. |

Boucle et bouton en place. |

Bouton amovible. |

Le mousqueton se compose d'une lame d'acier de 15 mm de large et de 60 mm de long, dont le bout replié sur 12 mm forme un crochet plat. Une deuxième lame de 39 mm cintrée en "S", fait office de ressort. Ces lames sont fixées de part et d'autre du bout de la jugulaire, qu'elles recouvrent sur 10 mm. Elles y sont maintenues par deux rivets en aluminium légèrement bombés. Ce mousqueton est peint en vert ou en gris.

Mousqueton : Vue dessus. |

Mousqueton : Vue dessous. |

Les pontets sont formés par une tige métallique, enchapée de chaque côté, par une fourche fixée entre la coiffe et les agrafes de la coque (à la seconde et cinquième agrafe en partant de l'arrière du casque).

Côté gauche il s'agit d'une simple tige droite, côté droit c'est une pièce métallique d'un seul tenant, destinée à recevoir le mousqueton. Composé d'un fil d'acier de 2 mm de diamètre replié sur lui-même. Le haut de la pliure est élargi en rectangle de 20 x 10 mm formant une boucle dans laquelle viendra s'accrocher le mousqueton. Les deux extrémités du fil sont pliées en opposition, à angle droit, et viennent prendre la place du pontet droit dans son enchapure. Ce dispositif une fois en place a une longueur hors tout de 50 mm.

Pontet gauche. |

Pontet droit. |

Boucle du pontet. |

Le mousqueton vient se clipser sur la tige métallique.

Mousqueton fermé. |

Mousqueton fermé. |

Les accessoires :

Identification.

|

Sur les casques verts, le nom du soldat était quasi systématiquement inscrit au crayon dans la coque. Avec le fond noir, cette pratique disparaît, le crayon n'étant plus visible. |

Pastille nominative du premier type. |

Pastille métallique civile. |

Nom et prénom. |

Matricule. |

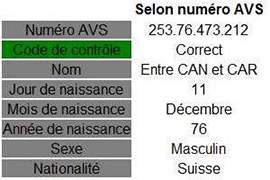

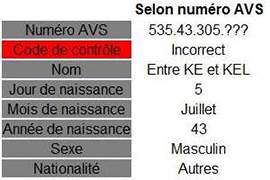

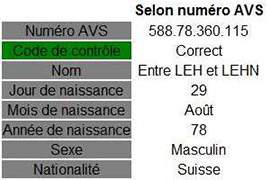

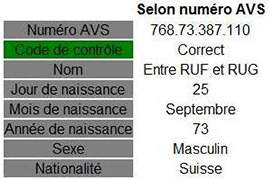

En 1953 est introduit en Suisse le numéro AVS (Assurance Vieillesse et Survivance). Ce numéro, constitué de 4 séries de chiffres, correspond en France au numéro de sécurité sociale. En Suisse il constitue aussi le matricule du soldat. |

Voici les informations correspondant à ces matricules.

Bande de manœuvre.Il existe pour ce casque une bande de manœuvre. Elle est en coton tressé blanc et n'existe que dans cette teinte. |

Bande de manœuvre - Crochet. |

Bande de manœuvre - Crochet. |

Bande de manœuvre. |

Bande de manœuvre montée sur le casque. |

Manœuvres du train des équipages à la mobilisation en 1939. ©.

Photos extraites du règlement provisoire de l'infanterie de 1942, 2nd partie, cahier b. © www.swingcherie1944.ch.

Manœuvres près de la frontière en septembre 1944. © J.C. Moret www.fortlitroz.ch.

Le camouflage additionnel :

Le 30 septembre 1940, le KTA édite une note informant les unités de la possibilité de camoufler les casques à l'aide de branchages, herbes, ..., tenus au moyen d'une bande de caoutchouc à découper dans d'anciennes chambres à air. Ce n'est qu'en juin 1941 que sont commandés des couvres casques en toile.

|

Un casque exceptionnel !

|

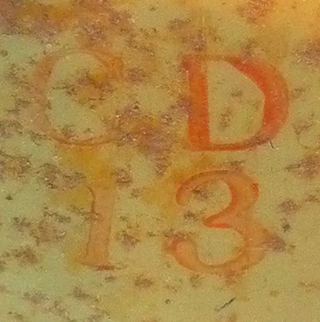

Ci-contre, un casque qui sort de l'ordinaire, car il porte un insigne et un marquage propre à son usage. |

Casque du corps diplomatique. |

Vue de face et de l'insigne. |

Vue de la coiffe. |

Le marquage CD 13. |

Les casques de pompiers

Après avoir porté des casques en acier doux ou en cuir bouilli avec crêtes et emblèmes antiques, à l'image de ce qui se faisait dans les pays limitrophes, les services du feu organisés au sein des communes et des villes suisses s'équipent de manière un peu plus moderne et adoptent pour ce qui est de la protection de la tête, le casque standard de l'armée, soit le modèle type 18. Cet équipement étant post deuxième guerre mondiale, il s'agit le plus souvent de casques Mle 18/40.

Celui-ci, toujours de couleur noire, se voit orner sur le devant de la croix fédérale. Bien plus tard, à partir des années 60 on pourra rencontrer quelques casques blancs ou d'autres teintes.

Ces casques sont issus de productions spéciales pour le corps des pompiers, rares sont les exemplaires qui laisseraient à penser qu'ils ont eu une vie militaire avant de servir sous les hommes du feu.

L'organisation des pompiers relève de la compétence cantonale. La plupart des services sont composés de volontaires, qu'il s'agisse d'un service communal, d'un service d'entreprise ou d'un service détaché.

Bien vite, les cantons disposant de contingent d'hommes du service du feu (volontaires) ou de sapeurs-pompiers (professionnels) ornent les casques des emblèmes cantonaux. Les communes, quant à elles, bien jalouses de leur autonomie continuent, quand les moyens financiers le leurs permettent, d'entretenir un corps de pompiers volontaires et ceux-ci portent bien évidemment au devant de leur casque, les armoiries communales; il en va de même pour les villes importantes, comme Bâle, Zürich, Lucerne. Certaines grandes villes, comme par exemple Genève dispose d'un corps de pompiers qui intervient sur la totalité du canton. Il y a donc plusieurs types d'emblèmes civils portés conjointement, les communaux et les cantonaux (et parfois les villes quand la ville a donné son nom au canton (Genève - Bâle, ...).

Les pompiers militaires astreints à la protection des aérodromes, des places d'armes et des arsenaux ayant un emblème propre, Tous les casques des pompiers militaires sont des casques d'armée reconvertis (ex vert, ex DAP, repeints, décapés ou parfois produits exclusivement pour les pompiers / années 80).

Ces emblèmes sont pour l'essentiel métalliques (vissés ou rivetés), mais on trouve aussi des décalcomanies et plus rarement une peinture directe. Ci-dessous quelques exemples :

Insignes cantonaux :

Canton de Neuchâtel. |

Canton de Schaffhausen. |

Canton de Berne. |

Canton de Zürich. |

Canton de Neuchâtel. |

Canton de Vaud. |

Canton de Berne. |

Canton de Bâle. |

Canton de Zürich. |

Canton de Thurgovie. |

Canton de Genève. |

Canton de Lucerne. |

Canton de Nidwald. |

Canton de Schaffouse. |

Canton de Soleure. |

Canton de St-Gall. |

Insignes communaux :

Quelques exemples de casques de pompiers communaux.

Insigne Fédéral et pompier militaire :

Casque de pompier Fédéral - Noir. |

Coiffe Mle 40 et marquage. |

Insigne Fédéral. |

Casque de pompier Fédéral - Blanc. |

Coiffe Mle 40. |

Insigne Fédéral. |

Casque de pompier militaire. |

Coiffe Mle 40. |

Insigne des arsenaux. |

Quelques exemples

Casque modèle 40/43. Le numéro est très effacé.

Casque modèle 40/43 de la police militaire accompagné du brassard.

Rappelons que les casques Suisses militaires ne portent aucune identification d'unité ou de service, si ce n'est la police militaire dont les casques sont affublés de la lettre "P" blanche sur l'avant, ainsi que les casques des sapeurs-pompiers qui portent un insigne spécifique. Tous le exemplaires de ce casque sont par conséquent très homogènes.

Casque modèle 40/43 utilisé par la croix rouge (civil).

Exemple de casque type 43 daté de 1955 et présentant déjà le nouveau système d'attache de la coiffe.

Casque Suisse en métal léger d'une panoplie de jeu pour enfants, datant des années 30.

Casque modèle 18/40 de pompier équipé d'un couvre-nuque qui se fixe à l'aide d'une pièce en cuir qui se glisse sous le cerclage.

Casque modèle 18/40 du corps des pompiers du canton de Vaud avec sa devise "Liberté et partie".

Casque de chef pompier du canton de Vaud. L'insigne est fixé par deux boulons. Le cimier est fixé par 3 boulons. Les trous sont réalisés artisanalement.

Casques modèle 18/40 de chef pompier : Canton de Neuchâtel et canton de Berne.

Attention, les casques à cimier ne sont pas un modèle spécifique, le cimier est rapporté et identifie un chef. Cette configuration n'existe que sur des casques de pompiers civils. Chez les Sapeurs-Pompiers militaires, le chef de brigade porte un casque peint en rouge.

Casque modèle 18/40 de la Protection Civile et exemple avec insigne.

Casque modèle 18/40 de pompier féféral, noter la différence de hauteur de fixation de l'insigne.

Casque de pompier Fédéral, le "H" signifie Hydrant. Il s'agit d'identifier le pompier responsable de l'ouverture de la vanne d'alimentation en eau.

Casque de pompier avec insigne "K", exemple que l'on rencontre assez souvent mais dont nous ignorons la signification.

Casque modèle 18/40 du corps des pompiers équipé d'une bande fluorescente fixée par trois agrafes métalliques.

Autre exemplaire de casque de pompier modèle 18/40 du canton de Zürich équipé d'une bande fluorescente. Les deux soutaches noires indiquent un officier.

Casque modèle 18/40 du corps des pompiers du canton de Lucerne, équipé d'une bande réfléchissante. Une étiquette du fournisseur est présente (il ne s'agit pas du fabricant du casque).

Comparaison entre une coque de taille A à gauche et une taille B à droite. Vous constaterez que le marquage de la taille est parfaitement superflux.

Rappel : La taille A fait 24 sur 31cm et 18cm de haut, la taille B 26,5 sur 33 et 19cm de haut. Les pattes de coiffe sont identiques mais le cerclage est ralongé.

Vue de face.

Vue de cote.

Vue de dessus.

Vue de dessous.

Vue arrière.

Mythe ou réalité ? Enquête.

Il est fait mention, dans de nombreuses documentations, du fait que la forme de la coque du casque modèle 40 aurait été légèrement modifiée par rapport à celle du modèle 18. Cette amélioration consistant en un dégagement plus important au niveau de la visière. L'effet recherché aurait été une meilleure vision latérale et une gêne moins importante en position couchée, car la visière aurait été relevée d'environ 5 millimètres.

Malgré toutes nos recherches, aussi bien au niveau des archives fédérales (les années 1939 et 1940 ont été parcourus deux fois), qu'auprès des auteurs des différents ouvrages traitants des casques helvétiques, dont Jean-Paul Soulier pour "Guide pour collectionneurs - Les casques militaires Suisses de 1916 à 1999", Hans-Rudolf Bigler pour "Schweizer Militär Kopfbedeckungen 1798/2000", ou Jüg Burlet pour "Geschichte der eidgenössischen Militäruniformen - 1852 bis 1992" ; il nous a été impossible de découvrir le moindre document relatif à cette modification.

Pourtant:

Nous avons eu accès aux notes de M. Pellaton, qui ont servi à la rédaction du chapitre consacré aux casques suisses dans le livre "Les casque de combat" - tome 1. Il y est clairement noté qu'en septembre 1940, le casque subit une légère modification (vous retrouverez le texte intégral dans l'album).

Malheureusement il ne cite aucune source et le dossier ne comporte aucune copie d'un document y faisant référence (peut-être n'avons nous pas reçu l'entier de ses archives ?).

De fait nous pouvons tous constater que la coiffe a bien été modifiée à partir du modèle 40, et ceci encore une fois sans que nous n'ayons pu trouver un quelconque document l'ordonnant. Ceci laissant supposer que cette note existe bien et par extrapolation celle pour la modification de la coque également. Mais dans ce cas, l'archiviste de l'époque a mal classé les documents, ce qui est fâcheux.

A noter aussi qu'il n'existe aucune trace écrite, via ordonnance fédérale, concernant le casque à échancrures, dont nous avons pourtant pu présenter le modèle déposé au KTA.

Nous avons donc entrepris de tirer nos conclusions de manière empirique, tout simplement par l'observation et la comparaison d'un nombre important d'exemplaires (environ 150). Après tout, cette différence devrait se retrouver sur les casques. Nous n'avons utilisé que des casques marqués et évité les exemplaires reconditionnés, ceci afin d'être certain au départ du modèle exact des casques comparés.

1 - Concernant la hauteur de la visière.

L'étude nous a permis de confirmer qu'il existe bien des différences sur la hauteur de cette visière, malheureusement celles-ci ont la même amplitude quel que soit le modèle observé, et par conséquent, comme vous allez le constater ci-après, elle ne permet absolument pas de déterminer à quel type de casque nous avons affaire. La hauteur moyenne de cette visière ainsi que l'écart type étant quasiment identique quelque soit le modèle observé. à noter aussi que M. Pellaton n'a jamais parlé de hauteur de visière, il a simplement évoqué une meilleure visibilité latérale.

Voici tout d'abord deux illustrations qui tendraient à confirmer le fait. A droite un modèle 18 comparé à deux modèles 40 (sur la gauche), la visière est bien plus haute de 5 à 10 mm.

Modèle 40 [1] - Modèle 18. |

Modèle 40 [2] - Modèle 18. |

|

Mais qu'en est-il lorsque l'on compare plusieurs modèles 18 entre eux ? Voici tout d'abord ci-contre deux exemplaires identiques. |

Deux modèle 18. |

Modèle 18 [1] - Modèle 18 [3]. |

Modèle 18 [2] - Modèle 18 [3]. |

Il ressort de cette observation qu'incontestablement, déjà sur les modèles 18 (tous de taille A et numérotés), il existe des différences de fabrication qui font varier la hauteur de la visière.

Voici maintenant deux modèles 40/43 qui ont la même hauteur de visière qu'un modèle 18 (celui comparé ci-dessus aux modèles 40).

Modèle 40/43 [1] - Modèle 18. |

Modèle 40/43 [2] - Modèle 18. |

Des modèles 40/43 ont donc la même hauteur de visière que des modèles 18.

Et pour terminer la démonstration; un modèle 18/43 neuf daté de 1955 (à gauche) comparé respectivement à un autre modèle 18/43 puis à un modèle 18.

Modèle 40/43 [1] - Modèle 40/43 [2]. |

Modèle 40/43 [1] - Modèle 18. |

Cet exemplaire montre une visière plus basse qu'un autre modèle 18/43 ainsi qu'un modèle 18! Ce qui va totalement à l'encontre de l'idée de départ.

Ce modèle 18/43, pourtant neuf, numéroté et daté serait il une coque de 18 totalement reconditionnée en usine ? Nous ne le pensons pas pour trois raisons :

1 - les casques reconditionnés ne sont pas renumérotés.

2 - la visière est bien conforme à celle d'un modèle 40 comme nous allons le voir ci-après.

3 - Ce fait a pu être constaté sur plusieurs exemplaires.

Il semble qu'il faille admettre que la hauteur de la visière ne donne aucune indication quant au modèle du casque, et qu'elle n'a pas été modifiée entre les deux modèles, les mêmes différences pouvant être constatées sur les différents modèles.

|

Ceci nous amène à quelques conclusions partielles : Encore plus étonnant, ce modèle 40/43 fabriqué dans les années 60, qui présente une visière nettement plus basse que celle d'un modèle 18. La série de mesures prises a permis de confirmer par ailleurs que l'ensemble des côtes du casque Mle 18 avaient une tolérance de l'ordre de 5 mm (hauteur, tour de bombe, longueur visière et nuquière, ...). Ce qui semble au final tout à fait normal vu le processus de fabrication de l'époque. |

Modèle 40/43 - Modèle 18. |

2 - Retour à la seule source, les notes de M. Pellaton.

|

M. Pellaton parle de visibilité latérale, il semble par conséquent qu'il faille chercher la différence ailleurs que dans cette hauteur de visière, plutôt sur ses côtés. |

Modèle 40/43 - Modèle 18. |

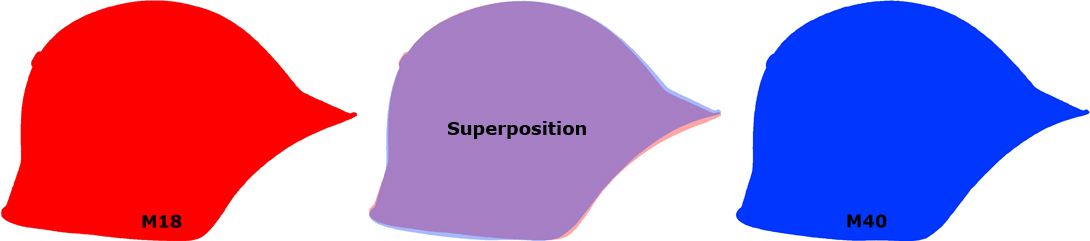

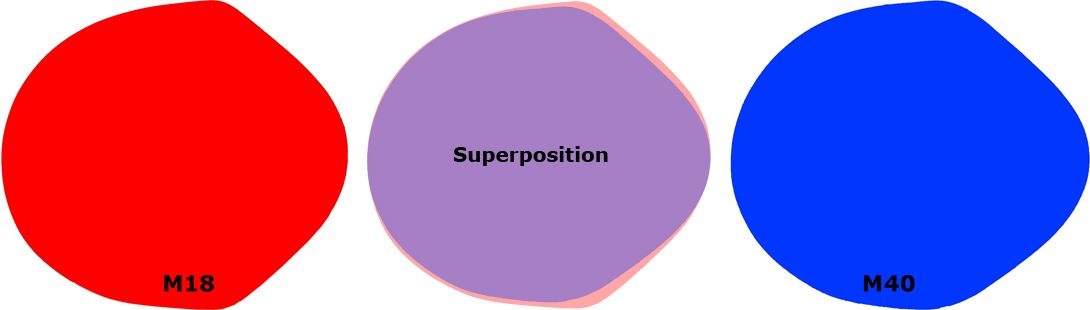

Nous avons appelé la technique à la rescousse et utilisé un logiciel pour superposer les photos des deux casques pris avec un pied afin de respecter l'échelle. Voici le résultat (modèle 18 à l'arrière plan).

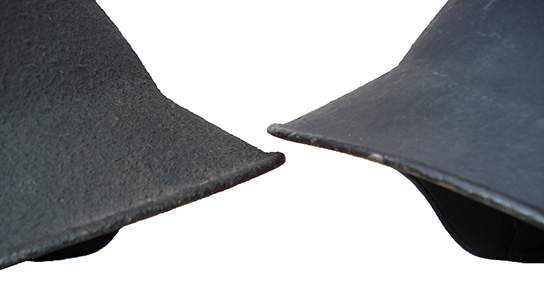

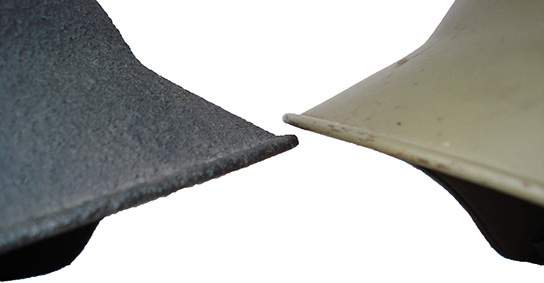

La différence d'inclinaison des décrochements de la visière est évidente. Mais la vraie découverte figure sur la seconde photo.

Modèle 40/43 dessus - Modèle 18 dessous. |

Modèle 40/43 dessus - Modèle 18 dessous. |

Casques superposés bord à bord (avant/arrière), on constate que le décrochement commence plus d'un centimètre avant sur le modèle 40. Malgré une pente plus faible et plus régulière, au niveau des yeux la vision s'en trouve latéralement plus dégagée.

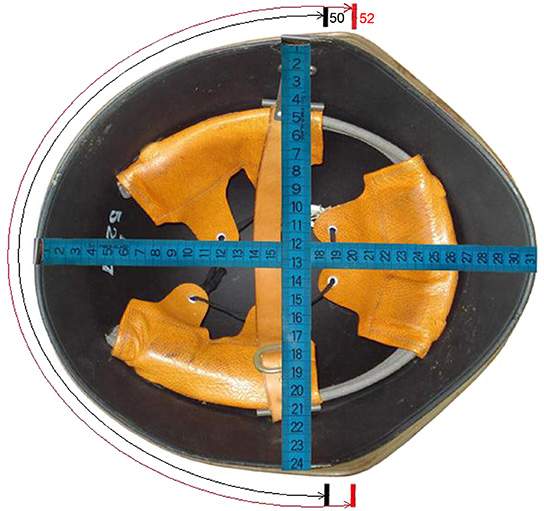

Le casque fait toujours 24 cm de large et 31 cm de long, mais la mesure prise par l'arrière au niveau du bord du casque entre le début des décrochements change. Elle fait 50 cm (repères noirs) sur le Mle 40 et 52 (repères rouges) sur le Mle 18.

On peut aussi constater que du fait du changement de pente, sur les photos de dessus ou dessous, le casque Mle 40 semble légèrement plus pointu que le Mle 18 qui laisse apparaitre un arrondi presque régulier.

Modèle 40/43 dessus - Modèle 18 dessous. |

Modèle 40/43 dessus - Modèle 18 dessous. |

Nous avons pu vérifier ce fait sur plus de 150 exemplaires. Cette différence s'est à chaque fois avérée, toujours avec les quelques millimètres à imputer aux différences de fabrication. Mais cette fois ci pour cette mesure, il y a réellement une moyenne qui se dégage de 50 cm pour le modèle 40 (et 40/43) et 52 cm pour le modèle 18.

Nous pouvons donc conclure que, malgré l'absence à ce jour de texte officiel, la coque du modèle 40 à bien subit une modification visant à dégager la vision latérale. Ceci en plus de l'adoption d'une nouvelle coiffe.

La hauteur de la visière n'a pas été modifiée et l'affirmation contraire provient sans doute de l'observation d'un nombre insuffisant d'exemplaires.

Mis à part cette mesure, ainsi que la différence de coiffe (qui ne peut que donner une piste : un modèle 18 vert ayant pu recevoir une coiffe modèle 40 et à contrario, un casque modèle 40 ayant pu recevoir une coiffe modèle 18), il ne faut pas oublier le numéro de série du casque pour déterminer sa période de fabrication. Nous n'avons pu déterminer avec exactitude quel est le premier numéro apposé sur un modèle 40, 603 000 modèles 18 ayant été produits, il est raisonnable de penser qu'à partir de 669 475 nous sommes à coup sûr en présence d'un modèle 40 (numéro le plus bas que nous avons rencontré sur un modèle 40). D'autres pistes sont exploitables, comme le type et la répartition des agrafes.

Vous pouvez aussi comparer avec un casque Argentin qui, rappelons-le (lorsqu'il est bon !) est obligatoirement un modèle 18.

Ci-dessous les différences mises en valeur en couleur :

Vue de coté.

Vue de dessous.

Vue de dessus.