Suisse

Casque Modèle 48/62

Fiche

- Dénomination : "Schutz-helme modèle 1948/62".

- Destiné aux troupes mécanisées et aux motocyclistes toutes armes.

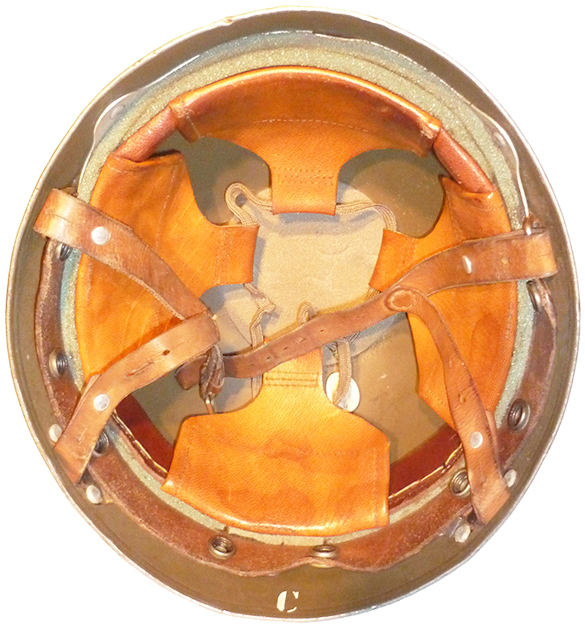

- Coiffe en cuir constituée de quatre pattes.

- Jugulaire en cuir, fixée en quatre points.

- Camouflage par couvre-casque.

- Caractéristique : bande à pression pour l'ajout de la nuquière pour la configuration motocycliste.

- Fabriqué à partir de 1956 pour la coque et 1957 pour la coiffe et jugulaire.

- Distribué à partir de 1956.

- Pays d'origine : Suisse.

- Période d'utilisation : de 1956 aux années 1990.

- Matériaux : acier de 1,14 mm d'épaisseur.

- Poids : 1490 g.

- Tailles : coque taille unique, 2 tailles de coiffe identifiées A, B. Taille C avec coque ex-britannique.

- Couleur : noir puis vert à partir de 1971. Peinture granuleuse.

Casque modèle 48/62 noir, avant 1971, en configuration troupes mécanisées. Daté 1959.

Casque modèle 48/62 noir, avant 1971, en configuration motocycliste de la PolRoute. Daté 1957.

Casque modèle 48/62 vert, après 1971, en configuration troupes mécanisées. Daté 1963 (donc repeint).

Casque modèle 48/62 vert, après 1971, en configuration motocycliste de la PolRoute. Daté 1974 (taille B).

Historique

Dernier casque Suisse issue de la lignée des coques "type P" britanniques, le casque modèle 48/62 apparaît en 1956 pour ce qui est de la coque et dès 1957 pour la coiffe et la jugulaire. Sa production cessera au milieu des années 1970, il sera progressivement remplacé par le modèle 71 pour les grenadiers, les motards le conserveront un peu plus longtemps.

Après une première coque fabriquée en Suisse à partir de 1954, équipée d'une coiffe largement inspirée de celle du modèle 18, la forme définitive est arrêtée en 1956 et ne sera plus modifiée jusqu'à la réforme complète du casque dans les années 1990.

La coiffe quant à elle subira encore quelques modifications mineures portant exclusivement sur le bavolet et son support attenant à la coiffe. Nous allons voir ceci en détail.

Ce casque sera utilisé par les motards de toutes les armes et par l'ensemble des troupes mécanisées, aussi bien les équipages d'engins que les grenadiers.

Quelques tentatives seront faites pour moderniser la coiffe et la jugulaire, mais elles resteront au stade de prototype.

Le casque ne sera jamais utilisé au combat par la Suisse, mais un certain nombre d'exemplaires sera acquis dans les magasins de liquidation de l'armée, par des ressortissants de l'ex-Yougoslavie résidents en Suisse. Ils seront utilisés par les miliciens jusqu'à la stabilisation des différents états, qui adopteront alors un modèle national.

Casque modele 1948 d'origine britannique, tel qu'utilisé initialement par les troupes mécanisées. |

Casque modèle 1954 de fabrication suisse, avec une coiffe inspirée de celle du Mle 18. |

Casque modèle 1956 de fabrication suisse, avec sa première coiffe, identique à celle du Mle 54. |

Modèle 48. |

Modèle 54. |

Modèle 56. |

Constitution

La coque :

Exemplaire noir d'avant 1971.

Vue 3/4 avant (exemplaire peint en noir d'avant 1971). |

Nous ne détaillons pas ici la première coque qui était équipée d'une coiffe identique à celle du modèle 54. Vous trouverez tous les détails dans la fiche du casque modèle 48. La coque est rigoureusement identique, seule la fixation de la coiffe et de la jugulaire change et fait apparaître une série de rivets, absents de la première mouture. |

Vue de face (4 rivets visibles). |

Vue de dessus. |

Vue arrière (6 rivets visibles). |

Côté gauche (avant du casque à gauche). |

Côté droit (avant du casque à droite). |

Exemplaire vert à partir de 1971

Vue de face (4 rivets visibles). |

Vue de dessus. |

Vue arrière (6 rivets visibles). |

Côté gauche (avant du casque à gauche). |

Côté droit (avant du casque à droite). |

Bord extérieur. |

Bord intérieur. |

Forme bord. |

Les marquages de la coque.

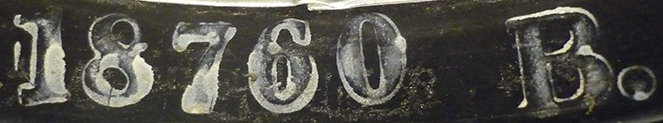

Sur les casques noirs (avant 1971), un numéro de série est peint en blanc sur la face interne de l'avant du casque. Ce numéro est en principe suivi de l'indication de la taille de la coiffe sous la forme d'une lettre A ou B. Cette indication, reprise aussi sur la partie en cuir du cerclage de la coiffe, sera occasionnellement omise. Sur les casques reconditionnés, que l'on reconnait à leur peinture intérieure qui est plutôt gris souris que noire (comme sur les 18/63), ces indications ne sont pas reprises.

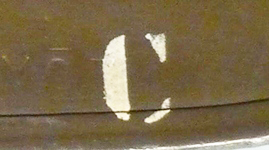

A noter que nous n'avons pu trouver de taille C pour ces casques, il semble que seuls quelques exemplaires d'anciennes coques britanniques reconditionnées aient reçu cette taille de coiffe.

Numéro sans précision de la taille (A). |

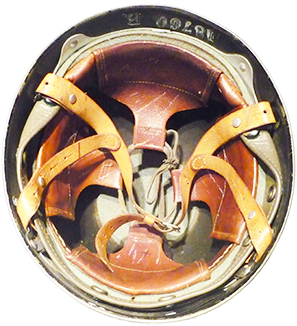

18760 taille B. |

42177 taille A. |

43855 taille A. |

Sur les casques verts (à partir de 1971), le numéro de série disparaît totalement, seule l'indication de la taille A, B ou C peint en blanc est conservée, et semble systématiquement apposée (bien que cette indication soit toujours reprise sur le cerclage de la coiffe). Elle est maintenant placée sur la face interne de l'arrière du casque.

Taille A. |

Taille B. |

Taille C sur une coque ex-DR. |

Taille C sur une coque ex-AT. |

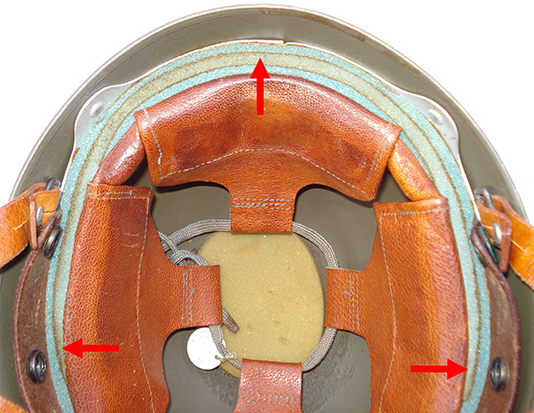

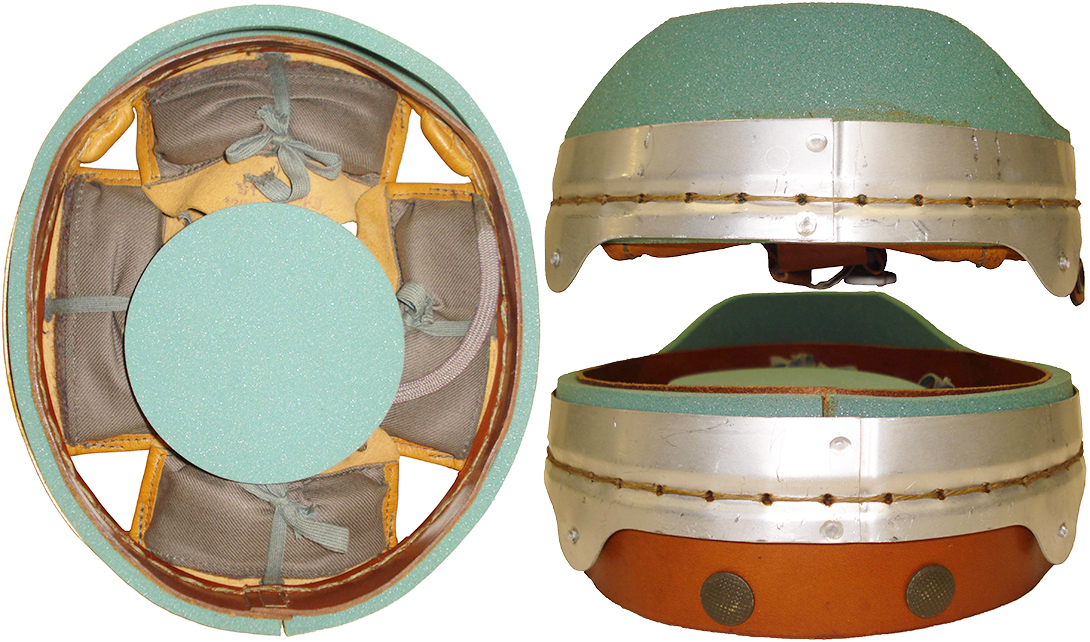

La coiffe :

Coiffe vers 1958 - taille A. |

Coiffe vers 1962 - taille B. |

|

Nous trouvons la première trace de ce nouveau type de coiffe à partir de 1957, donc après l'adoption de la coque qui a d'abord été équipée d'une coiffe identique à celle adoptée pour le modèle 1954. Pour mémoire, cette coiffe était un mix entre le principe Mark II britannique et le Mle 18 suisse, soit un cerclage supportant les pattes de coiffe et deux arceaux croisés supportant un tampon amortisseur. Hormis les deux arceaux, tous les éléments sont remplacés par ceux équivalents, constituants la coiffe du modèle 18. La coiffe est fixée à la coque comme se sera ensuite le cas sur les casques Mle 18/63, à savoir ; via 6 agrafes larges amovibles, glissée dans des passants soudés. Les pontets de jugulaire, identiques aussi à ceux des modèles 18 (comme l'ensemble de la jugulaire), sont soudés directement à la coque (et non pas passés derrière le cerclage et calés par l'une des agrafes latérales). Cette disposition a dû être adoptée car après l'ajout du support pour le bavolet, les pontets qui sont à ras du cerclage sur le Mle 18 se seraient retrouvés masqués par cette nouvelle pièce. |

Coiffe vers 1970 - taille C. |

Nous décrivons la coiffe de l'extérieur vers l'intérieur, mais il y a de fortes chances qu'elle soit montée dans l'autre sens.

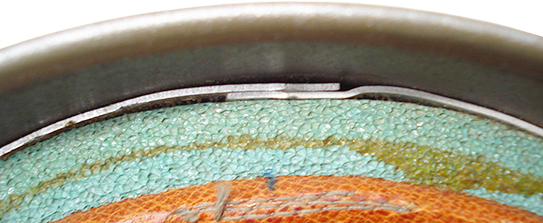

Elle est constituée en premier lieu d'un cerclage en aluminium, composé de deux demi-éléments symétriques reliés à l'avant et à l'arrière par superposition sur 1,5 cm puis maintenus par soudures.

Jointure avant du cerclage. |

Jointure arrière du cerclage. |

Quatre pattes demi-circulaires de 4 sur 1,6 cm, présentant en leur centre chacune un trou, destiné à la fixation à la coque, sont réparties sur la circonférence. Ce cerclage épouse parfaitement la forme de l'intérieur de la coque, il est donc de taille unique (la coque l'étant). Il ne comporte aucun marquage visible.

Fixation du cerclage : patte avant. |

Fixation du cerclage : patte arrière. |

Le support du bavolet est mis en place sur la partie arrière, il avance jusqu'au niveau du pontet de jugulaire avant et dépasse du cerclage de 3 cm (Le bavolet et son support sera détaillé dans le paragraphe bavolet), puis une bande de mousse poreuse verte de 5 mm d'épaisseur est collée sur l'ensemble de la face interne, elle est jointe à l'arrière.

Mise en place du support du bavolet (arrière). |

Support du bavolet, coté. |

Circonférence en mousse, jointure à l'arrière. |

|

Ensuite, suivant la taille à obtenir, il est ajouté une (taille B) ou deux (taille A) bandes de mousse supplémentaires, toujours colées. Ces mousses ont la largeur du cerclage (3,5 cm), sauf à l'avant pour la première épaisseur où elle est plus large (7 cm), de manière à mieux protéger frontalement le porteur (on y trouve parfois l'indication de la taille). |

Mousse frontale avec rappel de la taille. |

- Pour la taille A, une bande d'un peu plus de la moitié de la circonférence est collée à partir de l'avant.

Mousse taille A, vue d'ensemble. |

Mousse taille A, coté. |

- Pour les tailles A et B, est collé une dernière bande sur le quart avant.

Mousse taille A. |

Mousse taille B. |

Dans tous les cas, ces bandes se terminent en biseau au niveau des bourrelets de coiffe.

Arrêt en biseau sur la mousse frontale d'un taille A. |

Arrêt en biseau sur la mousse frontale d'un taille B. |

Les casques de taille C ont une coiffe identique à la taille B (donc deux mousses à l'avant), la différence de taille finale provient du fait que les coques ex-britanniques utilisées ont une taille supérieure à la coque suisse (Coque suisse : 23 x 27 cm, coque britannique grande taille : 25 x 27,5 cm, remarquer aussi que la coque britannique est plus ronde). La rareté du besoin a permis de faire l'impasse pour le casque standard, la solution résidant dans la réutilisation des anciennes coques britanniques de grande taille. (Voir les trois photos complètes des coiffes en début de section).

Le tout est ensuite recouvert d'une épaisse bande en cuir brun joint par une couture rectangulaire à l'arrière. Cette bande comporte en général le marquage de la taille A ou B, elle semble disparaître sur les modèles plus récents (après 1962). Lorsqu'elle est présente, on la retrouve en principe à l'arrière gauche entre les deux coussinets. Elle est estampée dans le cuir, de manière à être lisible, casque retourné. Elle peu aussi être cachée sous la patte latérale gauche.

Jointure de la bande en cuir à l'arrière. |

Indication de la taille A, entre deux pattes. |

Indication de la taille B, sous une patte. |

C'est sur la partie extérieure de cette pièce que sont fixées les quatre pattes de cuir, ainsi que deux petits rembourrages en cuir, entre la patte avant et les deux pattes latérales. D'abord les deux rembourrages qui sont glissés sous le bord des pattes. L'ensemble est laissé relevé (non rabattu), et le tout (hors cerclage métallique) est maintenu en place par une première ligne de couture en fil fin au pas de 5 mm.

Bourrelet inter pattes, vue de dessus (pattes relevées). |

Vue de coté, pattes relevées. |

Bourrelet inter pattes vue de dessus, pattes rabattues. |

|

Les deux bourrelets sont ensuite rabattus sur le cerclage et collés. Puis, une seconde ligne de couture en fil plus épais, au pas de 13 mm fixe l'ensemble de la coiffe au cerclage métallique. Les pattes de coiffe peuvent maintenant être retournées vers le fond du casque en passant par dessus le cerclage en cuir. |

Les coutures de maintien de l'ensemble. |

Revers de la patte de coiffe, ruban noir. Coiffe datée 1957. |

Revers de la patte de coiffe, ruban gris/vert. Coiffe datée 1968. |

|

Les quatre pattes de coiffe sont constituées de pièces en cuir de 12 cm de large s'amincissant vers leur extrémité pour terminer à 3,5 cm. L'extrémité est ensuite retournée et cousue sur elle-même afin de former un passage pour le lacet de réglage de la profondeur. Cette couture présente trois lignes et demi en "S".  Couture en "S". |

Face en contact avec la tête. |

Le dos de chaque patte comporte un compartiment en tissu destiné à contenir un rembourrage en feutre dont l'épaisseur variable permet d'obtenir le réglage final du tour de tête. Il est cousu sur trois faces. Les deux côtés de la patte de cuir sont ensuite retournés vers l'arrière et une dernière couture maintient la partie retournée qui enserre aussi les deux bords du compartiment. Les compartiments sont fermés par un lacet (noir sur les plus anciens puis gris/vert).

Compartiment de rembourrage fermé, lacet gris/vert. |

Compartiment de rembourrage ouvert. |

Compartiment de rembourrage fermé, lacet noir. |

Elément de rembourrage en feutre. |

Le lacet de réglage en profondeur (mesurant environ 62 cm) est passé deux fois dans les fourreaux des quatre pattes. Les extrémités sont chauffées pour prévenir l'effilochement. Il est noir sur les plus anciens puis gris/vert. La souris d'identification y est fixée.

Règlage de la profondeur, lacet noir. |

Règlage de la profondeur, lacet gris/vert. |

L'ensemble de la coiffe montée est ensuite fixé à la coque à l'aide de petits rivets mécaniques, via les quatre ergots du cerclage. La coiffe est légèrement inclinée vers l'arrière, la fixation avant est à 2 cm du bord et 3 cm à l'arrière.

Vue du rivet de fixation du cerclage à l'avant. |

Vue du rivet de fixation du cerclage à l'arrière. |

Enfin, la coiffe est complétée par un tampon en mousse de forme circulaire collé au fond du casque (diamètre 11 cm, épaisseur 1 cm). Cette pièce comporte parfois un tampon blanc ou noir rappelant la taille de la coiffe (A ou B). Vous pourrez trouver à l'occasion d'autres formes et teintes sur des casques reconditionnés.

Tampon amortisseur sans marquage. |

Tampon amortisseur marqué A. |

Tampon amortisseur marqué B. |

Tampon amortisseur de substitution . |

Coiffe démontée, vue de dessus, avant et arrière.

Coiffe démontée, vue de côté.

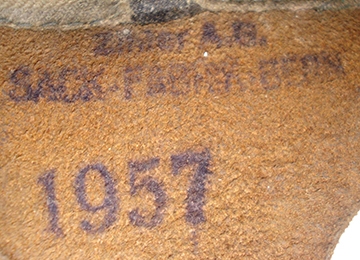

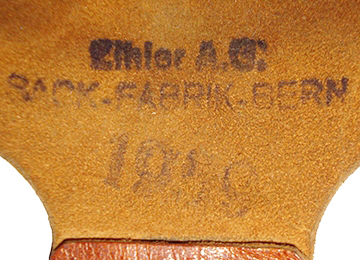

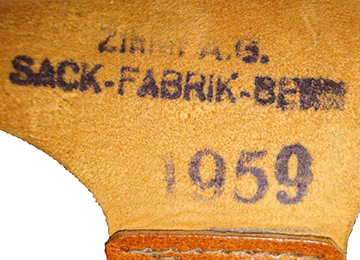

Les marquages de la coiffe.

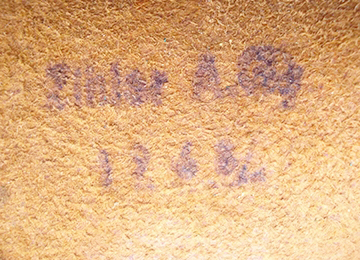

La coiffe comporte le marquage du sellier à l'encre noire ou bleue sous l'une des pattes (parfois deux différents). Celui-ci fait en général apparaître la date de fabrication. On trouve aussi souvent le tampon de contrôle de l'intendance suisse (Une croix helvétique dans un blason). Très rarement, un tampon peut rappeler encore une fois la taille A ou B. Très exceptionnellement, un soldat a encore pu marquer son nom sur la coiffe, mais cette pratique héritée du Mle 18 n'est plus d'actualité depuis l'apparition de la souris.

Voici quelques exemples :

1957 - Zihler AG - Sack Fabrik Bern. |

1959 - Zihler AG - Sack Fabrik Bern. |

1959 - Zihler AG - Sack Fabrik Bern. |

1962 - Zihler AG. |

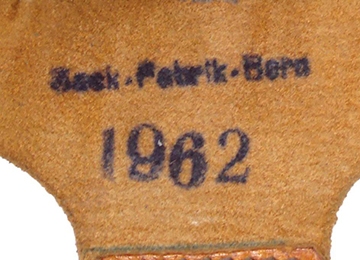

1962 - Sack Fabrik Bern. |

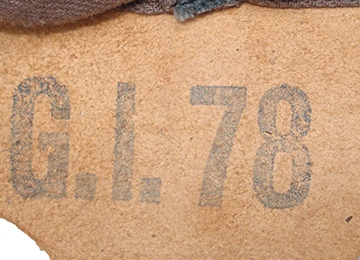

1978 - G.I.. |

1963. |

1968 - Paul Tschannen. |

1968 - Zihler AG. |

1976 - Ernst Oehninger - Lederwaren 9602 Bazenheld. |

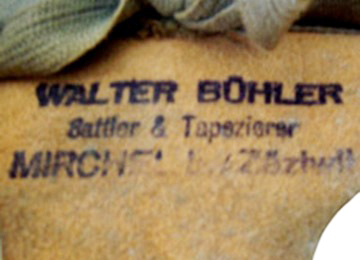

Walter Bühler - Sattler & Tapezierer - Zäziwil. |

1958 - Ulrich. |

Fritz Schutz - Sattler - Schnottwil. |

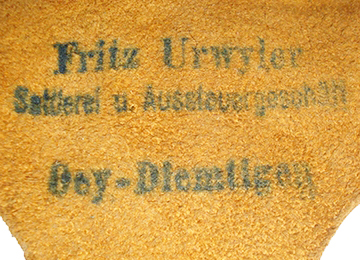

Fritz Urwyler - Sattlerei. |

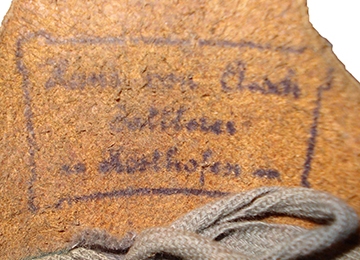

?. |

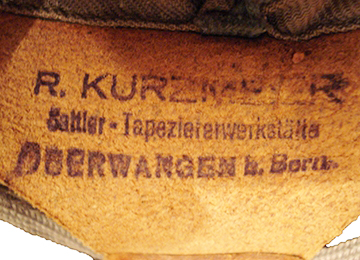

R.Kurzmeyer-Sattler Tapeziererwerkstätte-Oberwangen bei Bern. |

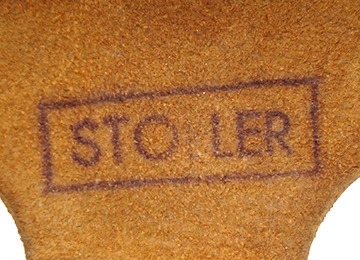

STOLLER. |

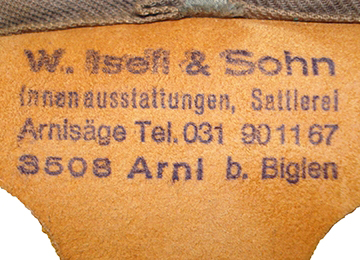

W. Iseli & Sohn - Innenausstattungen & Sattlerei - Arni bei Biglen. |

Tampon de contrôle. |

Tampon de contrôle. |

Tampon de contrôle. |

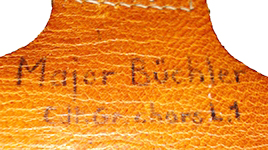

Major Büchler Cdt.Gr.Chars L.1. |

A noter que, dans la mesure où la forme des pattes est nouvelle, la date y figurant est bien celle de la fabrication pour ce casque, et pas la récupération d'un élément d'un autre casque. La date de 1957 présent sur le premier exemple, atteste de l'apparition de cette coiffe au plus tard en 1957 (de plus l'apparition de la coque en 1956 est attestée par photo datée). La dénomination 48/62 ne peut donc correspondre qu'à une date de modification. Vous verrez aussi plus loin que l'on trouve des dates antérieures à 1962 sur les jugulaires, autre élément inédit sur ce casque.

Ces éléments de coiffe seront repris sur le casque modèle 18 qui prendra alors la dénomination 18/63 (bien que l'on puisse trouver dans ces casques des coiffes datées 1962). Des essai seront même menés pour y adapter la jugulaire à quatre points. Un principe analogue, coiffe et jugulaire, sera repris sur le modèle 71 (moyennant quelques modifications).

Le support du bavolet :

Ce casque présente la particularité de pouvoir recevoir en standard un bavolet amovible. Ceci autorisant son utilisation aussi bien dans les blindés et troupes d'accompagnement que pour les motocyclistes. C'est pour ces derniers qu'est conçu le bavolet. Cette disposition est dans la lignée de l'utilisation du casque modèle 48. Elle permet simplement de ne concevoir qu'une seule coiffe polyvalente, rendant de ce fait le casque utilisable en toutes circonstances. Ce n'était pas le cas avec le modèle 48 qui avait une coiffe dédié à chaque usage.

Voyons dans un premier temps le support de ce bavolet, qui, comme nous l'avons expliqué ci-dessus, est attenant à la coiffe du casque.

Le support est constitué d'une pièce en cuir de 48 cm de long sur 6 cm de large, il dépasse du bord de la coiffe de 2,5 cm, 3,5 cm étant pris lors du montage. Huit boutons-pression femelles sont répartis tout du long.

Repris dans un premier temps en l'état de la coiffe type "modèle 18" des coques Mle 54 et Mle 56, il subira une série de modification durant son utilisation. Les plus significatives étant le déplacement de deux boutons, sans doute dès la première année (1957, 1959 au plus tard) et vers 1962 le remplacement du cuir vert par un cuir brun.

Voici, ci-dessous, l'illustration de ces évolutions. Certaines dates peuvent être affinées, si vous possédez des exemplaires datés, n'hésitez pas à nous contacter.

|

|

Partie femelle. |

Capuchon peint. |

Capuchon peint, usé. |

|

|

Partie femelle. |

Capuchon peint. |

Bouton d'extrémité. |

|

|

Partie femelle. |

Capuchon peint et ancien emplacement. |

|

|

Partie femelle. |

Capuchon peint. |

|

|

Partie femelle. |

Capuchon peint. |

Bouton avant sans capuchon (et non peint). |

|

|

Partie femelle. |

Capuchon peint. |

Bouton avant sans capuchon (et non peint). |

|

|

Partie femelle. |

Capuchon peint. |

Bouton avant sans capuchon (et non peint). |

Le bavolet :

Un premier bavolet amovible avec boutons-pression avait déjà été étudié dans les années 50 pour les coiffes destinées à remplacer celles d'origine sur les casques britanniques (voir la fiche du modèle 48). La coiffe n'avait pas été adoptée mais le concept a été repris pour l'étude ce bavolet qui est très ressemblant.

Ce bavolet en cuir souple gris/vert, doublé à l'intérieur d'un tissu molletonneux brun foncé, se fixe sur le support de la coiffe par l'intermédiaire de huit boutons pression mâles.

Il est constitué de deux parties symétriques reliées par une bande élastique verte sur 7 cm. L'élastique est retourné et doublé sur 1,5 cm dans sa partie basse, celle qui subit le plus de tension lors du port (La partie haute étant maintenue par les boutons).

La description est illustrée sur un bavolet de premier type. Il se distingue des suivants par le fait que les boutons sont implantés à équidistance (5,5 cm). Il est donc destiné à être monté soit sur les modèles 54 ou 56 équipés de la coiffe type "modèle 18", soit sur un modèle 56 équipé de la nouvelle coiffe avant modification de l'implantation des boutons.

Pour mémoire, ci-dessous le bavolet destiné exclusivement aux casques Mle54 et 56 équipés de la jugulaire spéciale dérivée de cette du casque Mle 18. Rappelons que cette jugulaire présente deux boutons pression femelle, l'un fixe côté boucle et un ajustable par glissement de l'autre côté. Cette jugulaire permettait de solidariser le bas du bavolet, qui de ce fait intégrait deux boutons pression mâle. Ces deux boutons seront abandonnés lors de l'adoption de la nouvelle jugulaire à quatre branches vers 1957. Les boutons pression sont remplacés par un passant.

Bavolet pour casques Mle 54 et 56, face externe.

Bavolet pour casques Mle 54 et 56.

Bavolet pour les premiers casques Mle 56 équipé de la nouvelle coiffe (Mle 57) avec la jugulaire en Y à quatres points d'attache.

Bavolet de premier type, face externe.

Bavolet de premier type, face interne (remarquer l'élastique replié en bas).

Sept petits trous disposés en poivrière sont percés au niveau des oreilles, ceci afin d'améliorer l'audition.

Chaque extrémité possède un passant cousu sur la face externe, il est destiné au passage de la jugulaire, qui de ce fait maintient aussi le bavolet.

Bouton-Pression face. |

Bouton-Pression revers. |

Ouverture en poivrière. |

Passant. |

Passant pour la jugulaire. |

On trouve sur la face interne, au niveau de chaque joue, un rembourrage vertical en caoutchouc de 10 cm de long sur 3 cm de large, cousu dans la doublure. Il est destiné à accroitre l'étanchéité à l'air. Il est épais de 2 cm en haut et se termine en biseau en bas.

Bourrelet vu de dessus. |

Bourrelet vu de coté. |

Il existe deux modèles successifs pour ce bavolet :

- Un premier modèle (que nous venons de décrire ci-dessus) qui avait été conçu pour la coiffe du casque modèle 54, conservé à l'identique sur les modèles 56 (avec coiffe type "modèle 18"), ainsi que sur les premiers modèles 56 équipés de la nouvelle coiffe. Ce bavolet, comme son support, se caractérise par l'équidistance des boutons de fixation (5,5 cm).

- Un second modèle, découlant de l'adoption de la nouvelle jugulaire à quatre points de fixation, qui obligera à déplacer deux boutons vers l'avant afin de ne pas entrer en contact avec les pontets arrière. Cette modification apparaît dès la première année de mise en service de la nouvelle coiffe que nous estimons être en 1957. Dès 1958 les coiffes des nouveaux casques sortent de production avec la modification (ainsi bien entendu que les bavolets). Les casques et bavolets existants sont modifiés par déplacement des deux boutons.

Voici un bavolet modifié :

Bavolet de premier type modifié, face externe (remarquer le trou laissé à l'ancien emplacement du bouton).

Bavolet de premier type modifié, face interne.

Sur certains bavolets modifiés, vous pourrez trouver la trace des deux boutons pressions qui servaient à fixer la jugulaire sur les premiers Mle 54 avec coiffe "type 18". Les boutons ont été supprimés et un passant cousu à la place.

Puis un bavolet conforme à la nouvelle disposition dès sa fabrication :

Bavolet de second type, face externe.

Bavolet de second type, face interne.

A partir de 1958, le bavolet ne sera plus modifié, si ce n'est la matière des boutons pressions qui de laiton passeront au zinc (le laiton ayant tendance à s'oxyder et produire un résidu vert très salissant), ainsi que l'élastique de jonction qui deviendra noir.

Voici un exemple de bavolet tardif (mais toujours de second type) :

Bavolet de second type tardif, face externe.

Bavolet de second type tardif, face interne (cette pièce comme l'essentiel des pièces d'équipement comporte au minimum le tampon de contrôle, mais souvent totalement effacé).

Bavolet en place, coté droit. |

Bavolet en place, vue de face |

Bavolet en place, coté gauche. |

La jugulaire :

La particularité de la jugulaire du casque 48/62 est d'être à quatre points à fixation indépendantes. Ce type de disposition existait déjà sur les casques para allemands et britanniques (passé à trois points dès 1943 pour ces derniers), mais les deux branches arrières étaient croisées et les casques destinés à des troupes spécialisées (Il existe aussi le casque portugais modèle 30 "Kobé" destiné à la police).

La Suisse innove donc en adoptant ce type de dispositif pour un casque à usage général. A noter que la jugulaire est fixée directement à la coque et donc indépendante de la coiffe.

La jugulaire est constituée de deux parties en cuir épais (épaisseur : 1 mm, largeur : 2 cm) :

- La demi-jugulaire gauche qui se termine par une boucle à ardillon (20 cm de long).

- La demi-jugulaire droite à l'extrémité percée de neuf trous de réglage (28 cm de long).

Le côté opposé de chacune de ces parties est percé de trois trous fendus, destinés au réglage fixe de la longueur (2 possibilités de réglage).

A chacune de ces deux branches est fixée par une couture circulaire, une seconde lanière de cuir de 21 cm de long, inclinée de 70 degrés. Leur autre extrémité est percée d'une boutonnière et 9 cm plus loin de quatre autres boutonnières espacés de 2 cm. Ce dispositif permet de régler la position de la jugulaire sous le menton et éviter l'étranglement. Il est réalisé à l'aide d'un rivet à double tête en aluminium.

Vues de la jugulaire.

On peut trouver assez souvent une croix helvétique au centre de la couture circulaire, ainsi qu'un tampon de sellier estampé à froid dans le cuir à l'extrémité de la demi-jugulaire comportant les trous de serrage (très rarement à un autre endroit). Celui-ci comporte fréquemment une date.

Marquages sur les jugulaires : P. BRAND 195? - K.HEGL ROGGWIL 1968 - R. BEERL 1959 - SCHNEEBERGER EGGIWIL - W. GERBER WORBEN 1974.

La fixation de la jugulaire.

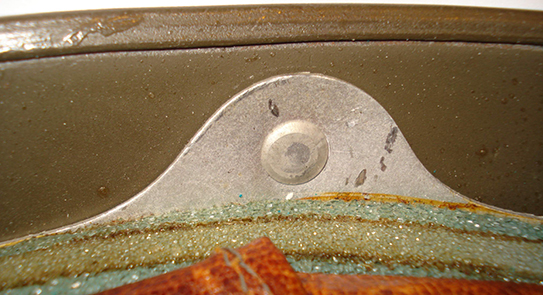

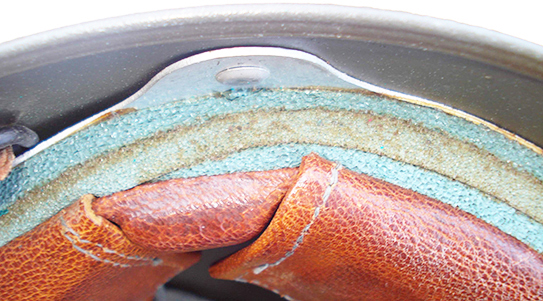

Le système de jugulaire se monte sur quatre pontets fixés directement à la coque (et non à la coiffe ou son support) :

- Pour les parties avant, il s'agit d'un anneau en fil rond de 2 mm, de forme rectangulaire de 2,4 sur 1,6 cm. Cet anneau est enchapé dans une patte métallique jouant le rôle de charnière, elle-même rivetée à la coque par un rivet mécanique qui se trouve à 4 cm du bord. Bien que coincé entre la coque et le cerclage, ce passant peut légèrement s'incliner d'avant en arrière afin de s'adapter à la morphologie du porteur.

Pontet avant, fixé sous le cerclage. |

Pontet avant, passage de la jugulaire. |

Jugulaire attachée à l'aide d'un bouton rivet à double tête. |

- Les passants arrière sont constitués d'une pièce relativement complexe qui permet le réglage de la longueur et impose un angle fixe à la jugulaire. Cette pièce comprend une tige autour de laquelle la jugulaire est enroulée et un guide qui la bloque vers l'avant. Il est relativement fastidieux de remettre la sangle après l'avoir complètement retirée.

Cette pièce est fixée à la coque par deux rivets mécaniques, à environ 1,5 cm du bord, elle recouvre en partie l'ergot de fixation arrière du cerclage.

Pontet arrière. |

Pontet arrière. |

Passage jugulaire : étape 1. |

Passage jugulaire : étape 2. |

Passage jugulaire : étape 3. |

A noter que le pontet avant étant masqué par le cerclage, il doit être mis en place avant la pose de la coiffe. Le pontet arrière quant à lui doit être posé après.

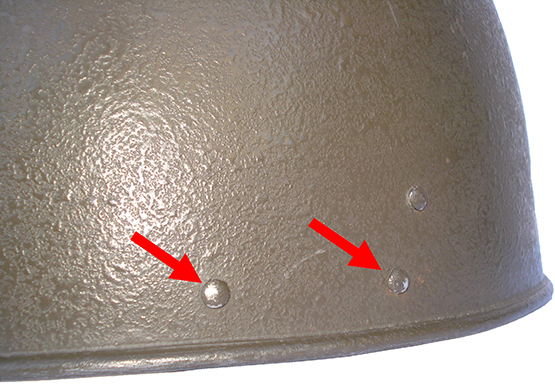

Implantation extérieure du rivet du pontet avant. |

Implantation extérieure des rivets du pontet arrière. |

Les accessoires :

Nom et prénom. |

Matricule. |

Le casque reçoit la souris d'identification comme l'ensemble des casques suisses. |

Le camouflage additionnel :

|

Les marquages spécifiques

La police d'armée :

Comme pour tous les casques de la série 18, les casques modèles 48 et 48/62 ne portent aucune identification d'unité. Seule l'habituelle "souris" règlementaire permet d'identifier le propriétaire mais pas son unité.

La principale exception, comme dans de nombreuses armées, se trouve sur les casques de la police d'armée. Encore faut-il noter qu'il s'agit de l'identification d'une fonction (autorité) et non d'une unité (régiment).

Ces casques, dont le fond est de la teinte règlementaire suivant la période (noir puis vert), sont habillés de deux bandes blanches de 3 cm espacées de 1,5 cm sur le pourtour et d'un "P" évidé dans un ovale à l'avant (d'environ 10 cm sur 8). Il existe deux ou trois calligraphies différentes pour ce "P" et sa taille exacte ainsi que son positionnement peut varier légèrement.

Petit. |

Moyen. |

Grand. |

Autre calligraphie. |

Casque modèle 48 ex DR affecté à la Polroute. |

Vue de coté (fond noir). |

Vue arrière. |

Casque modèle 48 ex RAC affecté à la Polroute. |

Vue de coté (fond noir). |

Vue arrière. |

Casque modèle 48/62 avant 1971 affecté à la Polroute. |

Vue de coté (fond noir). |

Vue arrière. |

|

En consultant l'annexe des couvre-casques, vous verrez aussi que ces casques étaient assortis de couvre-casques spécifiques (une face TASS sur les deux, mais avec une face unie noire pour le casque noir, puis une face unie verte lorsque le casque sera vert). |

Couvre-casque de la Polroute, face noire. |

Couvre-casque de la Polroute, face TASS56. |

Casque modèle 48/62 à partir de 1971 affecté à la Polroute. |

Vue de coté (fond vert). |

Vue arrière. |

|

Pour le casque peint en noir, la face TASS sera exclusivement du modèle 56. Pour le casque vert la face camouflée TASS suivra les évolutions de ce camouflage. |

Couvre-casque de la Polroute, face verte. |

Couvre-casque de la Polroute, face TASS83. |

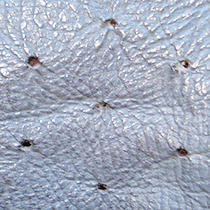

Nous n'avons pu déterminer la matière utilisée pour rendre la surface du casque plus ou moins granuleuse. Il ne s'agit pas de copeaux de bois comme sur les modèles 18 (y compris pour les fabrications contemporaines du casque 48/62). Quoi qu'il en soit, le résultat présente des différences assez significatives. Il en est de même pour la teinte verte qui est plus ou moins foncée.

Peinture très granuleuse. |

Peinture plutôt lisse. |

Il existe plusieurs corps de "police" au sein de 'l'armée helvétique et suivant les organisations et les réformes, les appellations ont été modifiées. Pour ce qui nous concerne, soit lors du port du casque 48/62, il y en a trois qui sont :

- la Polroute (soit Police de la Route ou "Strassen Polizei")

- la GA (Gendarmerie d'Armée)

- la Police auxiliaire.

L'insigne de col de l'uniforme est le même pour tous, soit un glaive. Seul le fond du tissu est différent et propre à chaque incorporation.

Dans les années 40 et avant, il y avait uniquement la police d'armée. Avec la motorisation accrue de l'armée dans les années 50, la Police d'armée a été agrandie et de là est née la Polroute, la GA et la complémentaire.

Les missions :

- La Polroute est à rapprocher de la circulation routière française, elle est en charge de tout ce qui touche à la circulation routière (déplacement de convois), le contrôle de zones, barrages, sécurité, ainsi que de missions de police.

- La GA a pouvoir de police, elle est à rapprocher de la gendarmerie française pour ses missions en rapport avec l'armée. Quand il y a un crime, vol ou autre dans une caserne, c'est la GA qui intervient, il en est de même s'il y a un accident de la route impliquant un véhicule militaire, elle intervient pour le constat.

- La police auxiliaire a pour mission d'aider les deux autres corps de police et sa mission principale est la garde des camps (prisonniers ou internés de guerre).

De nos jours, (avec la réforme armée actuelle) dans sa nouvelle organisation la GA n'existe plus, elle se nomme Sécurité militaire, la Polroute existe toujours et la police auxiliaire a disparu.

Recrutement :

Lors de l'incorporation, l'affectation dépend fortement de l'activité professionnelle civile du soldat. Un conducteur d'engins de chantier sera de préférence incorporé dans le génie à conduire une pelle mécanique, l'étudiant en médecine sera plutôt recruté dans les troupes sanitaires, un infirmier aussi. Le paysan de montagne sera recruté comme infanterie de montagne ou guide ..., les policiers vont dans la GA et pour les cours de répétitions, ils endossent l'uniforme pour 3 semaines et ils font un boulot qu'ils connaissent, un certain nombre va dans la Polroute.

Seul la GA est composée d'agent de police ( le corps est petit), la Polroute est composée de policiers et de soldats ayant une activité professionnelle autre.

La Police auxiliaire dépend du service complémentaire et donc de troupes non combattante. On y trouve toutes les origines, y compris du personnel inapte au service combattant.

Motard de la PolRoute en 1960. |

PolRoute sur un franchissement. |

PolRoute sur un carrefour. |

Passation de serment en école de s/Off - 1988. |

Ces casques seront utilisés par tous les corps de la police d'armée, peints de la sorte, jusqu'à la réforme du modèle de casque. Ce n'est pas le cas de l'exemplaire présenté ci-dessous, qui n'a fait qu'une brève apparition au début des années 1960.

Ce casque (fond noir) est entièrement peint en blanc sauf une bande et la lettre "P" à l'avant qui sont protégés et apparaissent donc en noir. Il s'agit du casque d'un motard de la police civile ("Strassenverkehrskontrolle").

"Strassenpolizei" blanc, vers 1960. |

"Strassenpolizei" côté. |

"Strassenpolizei" arrière. |

Autre exemplaire de la Strassenpolizei, à peinture lisse.

"Strassenpolizei" blanc, vers 1960. |

"Strassenpolizei" côté. |

"Strassenpolizei" arrière. |

Les grenadiers Bernois :

La vraie exception réside dans ce casque des grenadiers bernois. Il s'agit d'une unité de la police anti-émeute qui était équipée de casques modèle 48/62 dans les années 70/80. Le casque a reçu une décalcomanie du canton de Berne. Il a été distribué à partir de 1974 et a conservé sa teinte de fond noire (sans doute des stocks non modifiés) alors que les casques de l'armée étaient déjà verts. Ces casques sont restés noirs jusqu'à leur remplacement assez tardif par des Mles 71 verts, ce qui peu sembler normal, s'agissant d'une unité de la police.

Casque Modèle 48/62 des grenadiers Bernois. |

Vue de coté (fond noir). |

Coiffe de taille B avec bavolet modifié. |

Pour expliquer l'existence de cette unité de police, il faut se plonger un peu dans l'histoire du canton de Berne.

D'abord, il faut savoir qu'en Suisse, il n'existe pas de police fédérale, ni de forces de l'ordre du type CRS (comme en France). La police est toujours cantonale et il y a donc autant de corps que de cantons.

Dans les années 1970, le canton de Berne a été confronté à une situation nouvelle. Il s'agissait de manifestations plus que houleuses, organisées par la population francophone du canton qui souhaitait obtenir son indépendance. Sans être aussi violents que des mouvements indépendantistes comme les Corses ou les Basques, certains éléments incontrôlés et jusqu’au-boutistes ont néanmoins eu recours aux explosifs, blocages de trains, cambriolages de dépôts de l'armée, …

Face aux manifestations et mouvements de foule incontrôlés, le canton de Berne met sur pied un corps de police comparable aux CRS. Ce corps militarisé, les grenadiers Bernois, sera équipé du casque 48/62 noir avec le blason du canton à l'avant.

Le territoire du Jura qui dépendait de l'ancien archevêché du canton de Bâle, correspond à peu près à celui de la République du Mont Terrible sous la révolution française. Cet ancien département français, né le 21 mars 1793 de l'annexion de la République rauracienne à la jeune République française (lui-même rattaché au Haut-Rhin le 17 février 1800), n'a pas survécu à l'épopée Napoléonienne. Dès 1815, suite au Congrès de Vienne, le territoire fut partagé entre la France (département du Doubs) et la Suisse (canton de Bâle et canton de Berne pour l'essentiel).

Ses habitants ont toujours ressenti un malaise, une incompréhension, un dénigrement de la part des autorités bernoises (de langue germanique), qui de surcroît sont protestants, alors que les jurassiens francophones sont catholiques romains. Les places dans l'administration pour les jurassiens, de même que les postes à responsabilité, civile comme militaires étaient bien maigres, les infrastructures routières étaient peu développées, etc … Sans parler de ségrégation, tous les ingrédients pour une révolte étaient rassemblés.

Fort heureusement, comme en Suisse tout se termine par une votation, les jurassiens ont été appelés aux urnes pour se prononcer sur la création d'un canton, indépendant du canton de Berne. Les Bernois ont été appelés à voter sur la création d'un nouveau canton et pour terminer, les suisses sont allés voter pour dire oui ou non à un nouveau canton au sein de la Confédération. Ceci aboutit à la création du canton du Jura en 1979.

Tout n'est pas terminé, car il semblerait que lors de la définition des frontières du nouveau canton, un certain nombre de territoires soient restés anormalement dans le giron Bernois et bien entendu, un certain nombre de Jurassiens auraient souhaité rester Bernois.

Le corps des grenadiers Bernois, s'il n'existe plus à ce jour, n'a pas pour autant été dissout après 1979. Son effectif a été diminué, mais le corps a fait l'objet de prêts auprès d'autres cantons encore pendant quelques années. Les effectifs des corps de police de chaque canton étant proportionnels à leur étendue et leur population, la Suisse fait jouer, lorsque nécessaire, la solidarité inter-cantonale.

Par exemple, lorsqu'il y avait ces dernières années des manifestations anti-OMC à Genève, le canton a demandé l'aide de corps de police à Bâle et Berne.

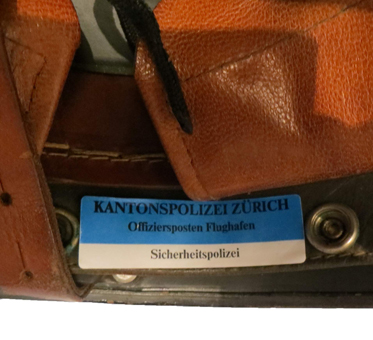

Police d'aéroport :

Ce casque modèle 48/62 a été utilisé jusqu'en 1984 par le groupe d'intervention de l'aéroport de Kloten (Zurich). Plus particulièrement, il s'agit de l'équipage du char M-113 qui était utilisé en cas d'action musclée sur le tarmac. Garde d'un avion immobilisé, action contre un groupe terroriste, …

Les casques qui ont été attribué alors qu'ils étaient peints en noir, n'ont pas été repeint en vert dans les années 70.

Casque Modèle 48/62 de la police de l'aéroport de Kloten. |

Vue de l'intérieur. |

Détail de l'étiquette d'identification. |

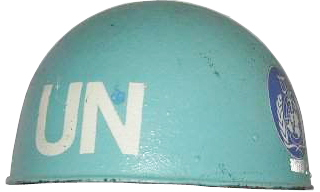

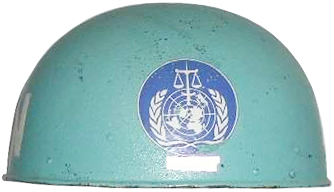

Représentant de la justice onusienne :

|

Casque modèle 48/62 aux couleurs de l'ONU, arborant l'insigne de la justice onusienne. |

UN - Justice. |

UN - Justice. |

Essais de modernisation dans les années 1990

Divers essais seront effectués durant les années 1990 afin de moderniser le casque. Ces essais porteront principalement sur la jugulaire. Celle-ci sera remplacée par une version en polyester, avec une fermeture à clip, assortie d'un nouveau bavolet dans la même matière. Sur ce casque le tampon sera remplacé par un équivalent en caoutchouc. Fut aussi testé un fond de casque complet en styropor (meilleure isolation), une coiffe avec pattes évidée (pour les équipages de char),… etc. Une visière de protection faciale (amovible) pour une utilisation du casque en version anti-émeute.

Tous ces essais resteront au stade de prototypes, seule la nouvelle jugulaire sera distribuée un temps et en petite quantité aux motards (il s'agit d'une simple substitution). Le casque sera finalement remplacé dans toutes ces versions, par différents casques modernes adaptés à chaque utilisation.

Jugulaire synthétique. |

Jugulaire synthétique - Casque repeint en gris. |

Jugulaire synthétique, vue d'ensemble. |

Demi-jugulaire droite. |

Demi-jugulaire gauche. |

Jugulaire synthétique, fond en styropor. |

Fond styropor (et mousse grise). |

Tampon en caoutchouc. |

Détail du tampon. |

Visière anti-émeute (remarquer le bavolet assorti à la jugulaire). |

Coiffe à pattes évidée pour les équipages de blindés. |

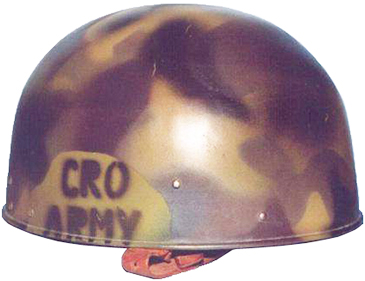

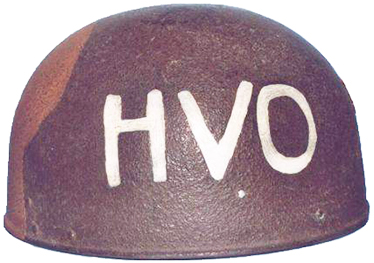

L'épreuve du feu

Les casques modèle 48/62 qui n'ont jamais connu aucune situation de conflit sous la bannière suisse, vont rencontrer leur destin après leur réforme à partir de 1994, lors du conflit en ex-Yougoslavie. Ils ont été acquis par des ressortissants yougoslaves résidents en Suisse, dans les magasins de liquidation de l'armée, ouverts au public. Ils seront utilisés principalement par les milices croates. Il en sera de même pour des centaines de tenues légères TASS 83 lors du conflit kosovar en 2000. Ces tenues seront retrouvées à Pristina avec l'insigne du mouvement autonomiste UCK.

Beaucoup de ces casques recevront une peinture camouflée à plusieurs tons, suivant l'inspiration de leur porteur. Il n'y a aucune uniformisation, ni dans le dessin, ni dans les teintes et la méthode employée. Ceci rendant chaque exemplaire unique. Les casques recevront souvent aussi un insigne, soit sous forme de patch collé ou de pucelle, soit peint directement.

Ils seront utilisés (ainsi que d'autres casques, notamment des Mle 56 de l'ex-RDA) jusqu'à la stabilisation des nouveaux états et la mise en place des armées régulières qui adopteront alors des tenues uniformisée.

Groupe de miliciens croates. |

Milicien croate. |

Armée croate. |

Armée de l'air croate. |

Croatie. |

Milice croate en Bosnie. |

Milice croate. |

Milice croate. |

Milice croate. |

Organisation para-militaire croate (jugulaire Mle 56 DDR). |

Armée nationale de Bosnie. |

Exemplaire camouflé à l'aérographe. |

Vue de coté. |

Vue de dessus. |

Modèle 48 (ex-RAC) camouflé. Casque récupéré en Croatie en 2013. |

Vue de dessus. |

Vue de dessous. |

Relique des combats. |

Vue de coté. |

Vue de dessus. |