Suisse

Casque Modèle 71

Fiche

- Dénomination : modèle 71.

- Destiné à une utilisation générale.

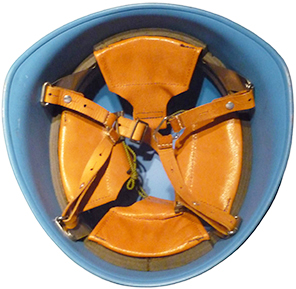

- Coiffe en cuir constituée de quatre pattes.

- Jugulaire en cuir, fixé en quatre points.

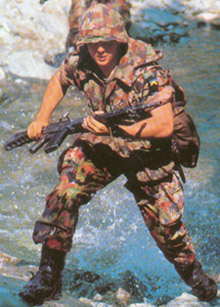

- Camouflage par couvre-casque.

- Caractéristique : aération assurée par deux trous à l'arrière du casque.

- Fabriqué à partir de 1971.

- Distribué à partir de février 1975.

- Pays d'origine : Suisse.

- Période d'utilisation : de 1975 à 1996.

- Matériaux : acier trempé spécial.

- Poids : de 1400 à 1520 gr (selon taille).

- Taille : 2 tailles de coque avec chacune 2 tailles de coiffe.

- Couleur : kaki granuleux.

Historique

En guise d'introduction, nous vous proposons cet article paru dans le quotidien suisse "24 Heures" le 5 mars 1975, auteur J.-B. Ds. Cet article fort bien documenté et plein d'humour, est consécutif à la distribution de la première série de casques.

Remarquer sur les photos que les casques d'essai sont équipés d'une jugulaire de casque Mle 48/62.

Ci-dessous, la retranscription intégrale de l'article de presse (pour une meilleure lisibilité).

Un des monuments de l'armée suisse est appelé à disparaître : le bon vieux casque modèle 1918, amélioré 1940. Un nouveau modèle est appelé à remplacer progressivement cette pièce d'équipement personnel indispensable à la survie du soldat suisse. Ainsi en a décidé le Conseil fédéral dans sa séance de lundi, à l'occasion de l'examen du message sur le programme d'armement pour 1975. Tous ceux qui ont eu le bonheur de coiffer le "petit chapeau en fer", déjà sexagénaire, admettront qu'il s'agit là d'une décision au moins aussi importante que cette de l'achat du char suisse. Mettre un vrai casque sur notre chef était en fait beaucoup plus urgent que de mettre un "Tigre" dans notre ciel. Merci au Département militaire d'avoir pensé aussi au citoyen-soldat ! Même si cela doit coûter dans un premier temps 45 millions de francs.

Ah ! si les casques pouvaient parler ! A quoi n'ont-ils pas servi ? A puiser l'eau dans les fontaines, à ramasser les restes de munitions, à ne pas perdre les pièces des culasses démontées, pour ne parler que de quelques tâches parmi les plus nobles. Il y en eut de plus obscures, notamment dans les chambrées, au retour de soirées bachiques… On a même prétendu qu'il pouvait servir de boussole : en le faisant flotter, sa visière indiquerait immanquablement le sud !

Capable de tout faire, le casque suisse ne se distingue pas particulièrement dans la mission première qui est la sienne : assurer la protection du soldat. Instable sur le crâne, il a une fâcheuse propension à vous glisser sur le nez à l'instant de viser ou à vous caresser la nuque au moment de défiler. Pis ! Un ennemi mal intentionné (l'expression n'est pas pléonastique dans la pacifique Suisse) peut même expérimenter sur cobaye humain le "coup du lapin" en repoussant d'un coup sec le couvre-chef sur la nuque des pauvres Helvètes. Bref, militairement parlant, le casque suisse est une petite catastrophe.

Le "Borsalino en tôle".

Dès 1924, il avait remplacé le képi qui, à défaut d'être à l'épreuve des balles, permettait au moins à son porteur de voir, d'entendre et de ne pas trop transpirer. Lisse au départ, il ne reçut la granulation mate actuelle qu'au début de la dernière guerre sans que ses tares fondamentales aient été éliminées.

Petit détail amusant, les brevets d'officier vaudois ont porté pendant des décennies une illustration due au peintre Rouge qui avait présenté un soldat casqué ; mais comme son dessin avait été fait avant l'introduction du "Borsalino en tôle", des milliers d'officiers de ce canton auront reçu un document officiel sur lequel figure un casque qui n'a jamais existé que dans l'imagination du peintre.

Dès le lendemain de la deuxième guerre mondiale, nos responsables se mirent en piste pour découvrir "le" casque. On expérimenta celui de l'OTAN ; le délicat problème politique que cela posait à notre neutralité fut résolu grâce aux critiques sévères que la troupe chargée de l'expérimentation lui adressa. Un premier crédit pour l'étude du nouveau casque fut octroyé au cours des années 60 et les essais dans la troupe furent menés de la manière la plus scientifique qui soit. En fait, il s'agissait d'obtenir le rapport poids-protection le plus favorable possible.

Les canons de l'élégance masculine n'ont pas tonné.

Le résultat parfait atteint, même si les canons de l'élégance masculine n'ont pu donner de la voix, c'est le moins qu'on puisse dire ; les oreilles sont bien dégagées, de même que la nuque, mais la stabilité est assurée grâce à une deuxième courroie qui vient assister la jugulaire et maintenir l'"objet" à sa place.

Dans un premier temps, une présérie de 100 000 exemplaires est en construction et sera fournie aux écoles de recrues des troupes blindées (grenadiers de chars, chars et artillerie autopropulsée) à la place des casques de moto qui ne sont plus fabriqués. Le crédit demandé par le Conseil fédéral servira à la fabrication d'une série de 400 000 casques qui commencerons à être livrés à la troupe dès 1978 ; on en équipera des divisions en bloc et non pas simplement selon des critères d'âge ou d'arme.

Un calcul simple permet de voir que le prix unitaire s'établit à un peu plus de 110 francs contre une centaine de francs pour le vieux modèle, de même poids. A long terme, c'est une série de 850 000 casques que le Département militaire fédéral espère faire produire aux industries privées suisses qui seront aptes à les fabriquer.

Les vielles "marmites" ont vécu, mais elles ne seront pas mises au vieux fer ; la protection civile en héritera. On lui souhaite beaucoup de plaisir…

|

Revenons un peu en arrière. |

Casque modèle 18-63. |

Constitution

La coque :

La coque est constituée d'une plaque d'acier trempé étirée dans une presse hydro-mécanique en une seule opération. Les bords sont ensuite coupés et retournés vers l'intérieur. Le traitement thermique comprend quatre cuites suivies d'un trempage. Le vernis de fond est appliqué à chaud à l'intérieur et à l'extérieur du casque. Ensuite un vernis émail de haute viscosité est projeté au pistolet (procédé semble-t-il déja utilisé sur les casques Mle 48 dès 1954). Le casque passe deux fois au four à 180°. Il est ensuite minutieusement contrôlé et certains exemplaires de chaque série subissent des tests de résistance.

La coque est ensuite percée de six trous, quatre pour la fixation de la coiffe et deux pour les œillets d'aération. Un septième à l'arrière après 1984 pour la fixation de l'anneau de transport.

Un important parc de machines-outils a été mis en place par l'industrie privée qui travaille en étroite collaboration avec l'aciérie fournissant la matière première, le Groupement de l'armement, maître d'œuvre, et le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux de Dübendorf.

Vue de biais. |

Vue de face. |

Vue du côté gauche. |

Vue du côté droit. |

Vue de l'arrière. |

Vue de dessus. |

Event et rivet de coiffe. |

Les initiales du fabricant, suivies des deux derniers chiffres de l'année de production, sont estampés à froid sur le côté droit du casque, au niveau du support de jugulaire avant.

Le seul fabricant connu est la fabrique BAG située à Turgi (d'où les initales BT).

1974 |

1975 |

1977 |

1978 |

1979 |

1980 |

1981 |

1982 |

1983 |

1984 |

1985 |

Deux tailles de coque sont prévues, chacune recevant deux tailles de coiffe :

- A : Petite coque pour les tailles de coiffes 52-54 et 55-56 - 71 cm de circonférence extérieure (26 cm de long sur 23 de large; hauteur 16,6 cm).

- B : Grande coque pour les tailles de coiffes 57-58 et 59-61 - 74 cm de circonférence extérieure (27 cm de long sur 24 de large; hauteur 17,6 cm).

A gauche la petite taille, à droite la grande.

Vue de face. |

Vue de dessus. |

A compter de 1985, un anneau de portage est ajouté en usine à l'arrière du casque. Les anciens casques sont modifiés et reçoivent une pièce équivalente adaptable sans retour en arsenal (et sans perçage). Chaque soldat se verra remettre la pièce lors d'un cours de répétition, et modifiera lui-même son casque.

M71 sans anneau de portage. |

M71 avec anneau posé en usine. |

M71 avec anneau rapporté. |

|

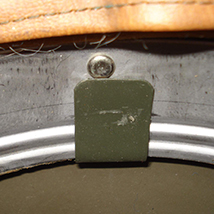

L'anneau posé en usine est riveté, celui rapporté comporte une patte plus longue qui est glissée entre la coque et le cerclage, puis rabattu sur ce dernier sous la patte de coiffe. Dans les deux cas, l'anneau en demi-rond est enchapé dans une patte métallique de 2 cm de large formant charnière. La première extrémité est retournée et vient sertir le rebord du casque, l'autre extrémité est plate et repose contre l'intérieur du casque. |

Vue de dessous. |

Vue de côté. |

Anneau riveté, extérieur. |

Anneau riveté, intérieur. |

Anneau rapporté, extérieur. |

Anneau rapporté, intérieur. |

Anneau rapporté, fixation. |

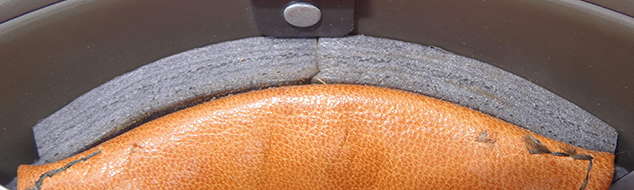

La coiffe :

Il existe 4 tailles de coiffe qui se montent dans deux tailles de coque que nous pourrons nommer, suivant la nomenclature suisse : A pour la petite taille et B pour la grande taille. Ces coiffes couvrent les tours de tête du 52 au 61. Nous n'avons trouvé trace de l'existence d'une taille supérieure (62 et plus). Chaque taille de coiffe correspond à deux ou trois tours de tête, le réglage fin s'obtenant grâce à l'épaisseur des rembourrages.

Coque taille A - Coiffe 52-54. |

Coque taille A - Coiffe 55-56. |

Coque taille B - Coiffe 57-58. |

Coque taille B - Coiffe 59-61. |

La coiffe est composée d'un cerclage en aluminium de 2,4 centimètres de large qui présente deux nervures de renfort. Il est joint à l'avant par deux rangées de trois soudures électriques qui sont plus ou moins visibles. Le bord du cerclage est retourné au niveau de la fixation des pattes de coiffe, afin d'éviter leur déchirement.

Jointure du cerclage à l'avant avec 6 points de soudure. |

Jointure du cerclage à l'avant avec 6 points de soudure. |

| Les parties avant et arrière qui supportent les pattes de coiffes sont plus hautes de 6 mm. Les quatre intervalles entre les pattes de coiffes comportent chacun une patte destinée à la fixation du cerclage sur la coque. Le cerclage est ensuite entouré, suivant la taille, de deux ou trois bandes de mousse néoprène. Ces bandes sont collées les unes sur les autres et jointes à l'arrière. Elles ont la même largeur que le cerclage et présentent donc une partie plus large à l'avant et à l'arrière. Cette disposition, peu courante, permet d'obtenir un bon maintien du casque sur la tête, car la coiffe descend bien sur le font et la nuque, tout en laissant les oreilles dégagées. |

Soudures. |

Soudures. |

Renfort avant. |

La mousse est jointe à l'arrière. |

Renfort arrière. |

Pour la petite taille de coiffe de chaque taille de coque, il y a trois épaisseurs de mousse; uniquement deux pour les grandes tailles.

Coque taille A - Coiffe 52-54 - 3 épaisseurs de mousse. |

Coque taille A - Coiffe 55-56 - 2 épaisseurs de mousse. |

Coque taille B - Coiffe 57-58 - 3 épaisseurs de mousse. |

Coque taille B - Coiffe 59-61 - 2 épaisseurs de mousse. |

Les supports du cerclage ont une forme qui permet de fixer les pontets de jugulaire en utilisant le même rivet. Ceci dans le but de minimiser le nombre de trous percés dans la coque, qui sont de nature à l'affaiblir. Les deux supports arrière sont droits alors que les deux supports avant sont inclinés vers l'arrière et plus longs.

Support arrière gauche. |

Supports du cerclage et pontets de jugulaire (remarquer l'emplacement du marquage de taille). |

Support avant gauche. |

Le cerclage présente, au niveau du support avant gauche, le marquage de la taille de coiffe. Celui-ci est estampé de manière à être lisible lorsque le casque est retourné (exceptionnellement il peut être à l'envers, ceci dénotant sans doute une opération humaine).

52-54 |

55-56 |

57-58 |

59-61 |

Les pattes de coiffe, qui sont toutes les quatre identiques, sont fixées sur le cerclage à l'aide de trois rivets chacune. Ces rivets ont une tête pleine ou sont creux. Il semblerait que l'utilisation de rivets creux soit plus récente. La patte est fixée puis retournée par-dessus le bord du cerclage.

La patte de coiffe est fixée au cerclage par l'intermédiaire de 3 rivets (remarquer que la patte est fixée plus bas à l'avant et à l'arrière que sur les côtés).

La patte de coiffe est découpée dans une pièce de cuir de 11 cm de large sur 14 cm. La base va en s'amincissant jusqu'à avoir 3,5 cm de large. L'extrémité est retournée sur elle-même sur 3 cm puis cousue, de manière à ménager un passage pour le lacet de réglage de la profondeur.

Au dos est cousu un compartiment en matière plastique, destiné à contenir un rembourrage en feutre de forme trapézoïdale. Il existe deux matières pour cette poche, une première, d'apparence lisse qui est en fait une trame de tissu plastifiée. Et la seconde qui présente une surface en damier, qui est entièrement en plastique.

Patte de coiffe, face en contact avec la tête. |

Compartiment de rembourrage en plastique lisse. |

Compartiment de rembourrage en plastique en damier. |

Couture rectangulaire de l'extrémité retournée de la patte, pour le passage du lacet. |

Rembourrage en feutre. |

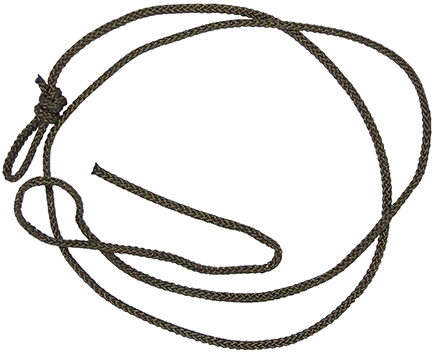

Un cordon tressé en brins synthétiques permet de relier les quatre pattes de la coiffe, et ainsi d'en régler la profondeur. Il est suffisamment long pour être passé deux fois dans chaque patte. Une extrémité se termine par une boucle dans laquelle est passée la seconde extrémité avant d'être nouée.

Cordon de règlage de la profondeur, il mesure 80 cm. |

Boucle d'extrémité. |

Cordon en place, reliant les quatre pattes de la coiffe. Il est passé deux fois. |

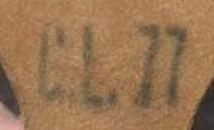

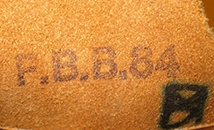

La patte avant comporte en général sur son revers le tampon du fabricant (de la coiffe) ainsi que l'année. Nous n'avons pas trouvé pour l'instant de coques datées d'après 1985, nous rencontrons par contre occasionnellement des coiffes. Il s'agit sans doute de remplacements.

Le tampon est malheureusement souvent illisible, le revers du cuir étant pelucheux, celui-ci s'efface très rapidement.

1975 USM. |

1977 CL. |

1983 HRPT. |

1984 FBB. |

1985 KARO. |

La jugulaire :

Le principe de la jugulaire à quatre ancrages, retenue pour le casque modèle 48/62, est repris pour le modèle 71 et considérablement amélioré. A noter qu'une jugulaire de Mle 48/62 peut se monter sur un Mle 71, et c'est ce qui sera fait lors des premiers essais, la jugulaire ayant semble t'il été mise au point en dernier (une autre version en cuir vert sera testée lors des essais).

Le système retenu est composé de cinq lanières en cuir brun de 1,5 cm de large, reliées par deux anneaux globalement triangulaires (uniquement quatre lanières pour le 48/62). Deux ensembles latéraux permettent de régler la position de la jugulaire sous le menton, et la dernière partie qui permet de régler la tension grâce à un passant double.

Eclaté de la jugulaire Mle 71, face extérieure : Passant double, crochet de fermeture, bouton à gorge.

- L'anneau gauche (à droite sur l'illustration) est composé d'un simple fil d'acier, il solidarise par couture les lanières avant et arrière et reçoit la boucle-crochet de la mentonnière. C'est ce clip autobloquant qui est utilisé pour ouvrir et fermer la jugulaire. Il est fixé sur la lanière centrale par deux rivets.

- L'anneau droit est plus complexe, il solidarise aussi les lanières avant et arrière, mais permet deux réglages pour la fixation de la jugulaire. Une position fixe et une position anti-étranglement. Cette seconde position provoquera l'ouverture de la jugulaire, si la tension exercée atteint une certaine force. C'est le cas lorsque le soldat est agressé par l'arrière et que l'ennemi tire le casque sur la nuque en le maintenant au niveau de la visière. Cette ouverture peut aussi être provoquée par le souffle d'une explosion. A noter que la force nécessaire à cette ouverture est tout de même importante et que dans tous les cas, le soldat ne s'en tire pas totalement indemne, il s'agit simplement d'un moindre mal.

Eclaté de la jugulaire Mle 71, face intérieure : Détail de la boucle avec dispositif anti-étranglement.

Chacune des lanières dispose d'un réglage fixe. A cet effet, les différentes lanières sont percées de plusieurs boutonnières. La lanière passe dans le pontet puis est refermée sur elle-même grâce à un bouton à gorge en aluminium. Seule la partie mentonnière dispose en plus d'un système de réglage rapide grâce à un passant double coulissant.

- Sangle avant (gauche et droite) : 13 cm de long - 4 boutonnières

- Sangle arrière (gauche et droite) : 18 cm de long - 7 boutonnières

- Sangle mentonnière : 27 cm de long - 3 boutonnières

A noter que la jugulaire ne dispose pas de mentonière à proprement parler, la jugulaire est passée sous la machoire et non pas placée en bout de menton.

Eclaté de la jugulaire Mle 71, jugulaire montée et fermée; détail des sangles avant/arrière et centrale.

Boucle à ouverture rapide en position verrouillée. |

Boucle à ouverture rapide en position anti-étranglement. |

Les quatre sangles de la jugulaire sont fixées à la coque via quatre pattes qui enchapent un dé rectangulaire aux coins arrondis. Ces pattes sont rivetées à la coque en même temps que la coiffe.

Jugulaire Mle 71 en place, partie gauche. |

Jugulaire Mle 71 en place, partie droite. |

Les accessoires :

La bande de manœuvre :

La bande de manœuvre en coton blanc est toujours utilisée avec le casque Mle 71. Elle se fixe à l'aide de trois crochets identiques à ceux que l'on trouve sur les couvre-casques. Ces bandes sont portées par la troupe qui joue le rôle de l'attaquant.

Bande de manœuvre pour Mle 71. |

Bande de manœuvre montée sur le casque. |

La souris :

|

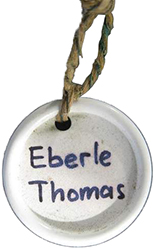

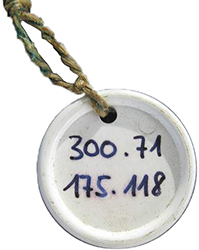

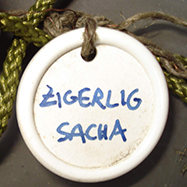

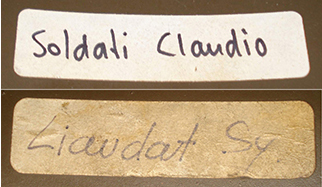

Adoptée dès le début des années 50, la souris d'identification est toujours règlementaire dans les casques suisses. Elle consiste en une pastille en matière plastique blanche percée d'un trou pour le passage de la ficelle qui sera ensuite nouée sur la ficelle de règlage en profondeur de la coiffe. Sur une face on retrouve le nom du soldat et sur l'autre son numéro d'identification. |

Souris 1 - Nom. |

Souris 1 - Identifiant. |

Souris 2 - Nom. |

Souris 2 - Identifiant. |

Souris 3 - Identifiant. |

Souris 3 - Nom. |

Etiquette d'identification. |

Le camouflage additionnel :

|

Les casques d'essais

|

|

Quelque exemples

Quelques casques seront grimés aux couleurs de la police militaire, mais ceci restera très rare et disparaitra dès 1990 avec l'apparition d'un couvre-casque spécifique. Le casque sera utilisé en vert standard accompagné d'un couvre-casque avec une face camouflée TASS 90 et l'autre verte avec une pièce en plastique blanche, doublée d'une bande et de la lettre "P" réfléchissante (Détail dans l'annexe couvre-casques).

PolRoute - Face. |

PolRoute - Côté. |

PolRoute - Arrière. |

UN. |

UN - Face. |

UN - Arrière. |

|

Ce casque Mle 71 peint aux couleurs de l'ONU n'a jamais été utilisé par un personnel de l'ONU, ni même quitté la Suisse. Pourtant il est parfaitement authentique. |

UN - Côté. |

UN - Coiffe. |

Si la croix rouge est bien une organisation civile, il existe au sein de l'armée suisse, un "service croix rouge". Ces soldats font partie des troupes non combattantes, musiciens de fanfares, subsistances, femmes du service féminin non incorporées dans une unité combattante et quelques unités des troupes complémentaires. Ils sont appelé à remplir des missions d'aide à la population, mais restent rattachés à l'armée. D'où le casque de l'armée aux couleurs de la croix rouge.

Croix rouge - Face. |

Croix rouge - Côté. |

Croix rouge - Arrière. |

|

Casque modèle 71 avec l'attribut des Grenadiers Bernois. |

|

|

|

Casque modèle 71 du Service Complémentaire Féminin. |

|

|