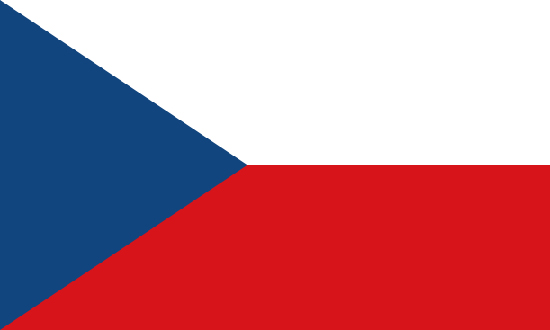

Tchécoslovaquie

Casque Vz 28

Fiche

- Dénomination : Vz 28.

- Destiné à l'armée, puis aux forces de police et organisations auxiliaires.

- Coiffe en cuir maintenue sur un cerclage métallique.

- Jugulaire en cuir, dont la fermeture est assurée par une boucle à ardillon.

- Insigne : Lion de Bohême, au centre duquel figure le blason de la Slovaquie, estampillés dans un disque métallique

- Fabriqué à partir de 1928.

- Distribué à partir de 1928.

- Pays d'origine : Tchécoslovaquie.

- Période d'utilisation : de 1928 aux années 40.

- Matériau : acier.

- Poids : 1045 g.

- Taille : unique ?

- Couleur : brun/beige satiné.

Casque Vz 28 démuni de son insigne.

Casque Vz 28 avec sa rondache.

Historique

|

Au lendemain de la première guerre mondiale, créée sur les décombres de l'Empire austro-hongrois, la Tchécoslovaquie regroupe en un même état les Tchèques et les Slovaques, deux peuples de langue proche, ainsi qu'une importante population de langue allemande dans les Sudètes. Le pays a Prague pour capitale. Ses frontières avec l'Autriche et la Pologne sont fixées par le Traité de Saint-Germain-en-Laye le 10 septembre 1919 et avec la Hongrie par le Traité de Trianon. |

Casque Vz 20. |

En 1920, une fois les tensions géopolitiques résolues, l'armée tchécoslovaque pris la décision de remettre de l'ordre dans son équipement avec l'adoption d'un nouvel uniforme de couleur brun beige. Les casques sont alors uniformisés avec la nouvelle tenue de l'armée. Les casques Adrian modèle 15 sont conservés tels que, symbole de la victoire de 1918, et les casques allemands modèle 16 et modèle 17 sont reconditionnés.

Au départ un cimier "à la française" est appliqué à ces casques, avec remise en peinture et adjonction d'une coiffe et d'une jugulaire de fabrication tchèque.

Le cimier est rapidement abandonné, sans doute dans un souci de simplification du reconditionnement.

Désigné comme casque Vz 20, ce casque est en quelque sorte le premier casque à doter de manière généralisée l'armée tchécoslovaque. Il sera utilisé jusqu'en 1938 au sein des unités d'artillerie bien que le casque Vz 32 ait été adopté au sein de l'armée quelques années plus tôt.

Toutefois, le casque Vz 20, bien qu'équipé dans un premier temps d'un cimier "à la française", symbolise beaucoup trop un passé que l'on souhaite oublier. Il est donc décidé de le remplacer par un casque de conception nationale. En 1924 est créé par le département de l'intendance du ministère de la guerre à Prague, un casque original alliant la silhouette du Stahlhelm et du casque Adrian modèle 15.

Introduit en 1928 et donc qualifié de casque Vz 28 (cependant, d'autres sources qualifient ce modèle de casque Vz 25), ce casque ne sera jamais officialisé, ni adopté par l'armée de manière générale et fut fabriqué en petite quantité. Les recherches d'un casque de conception nationale se poursuivirent avec l'élaboration des casques Vz 29, Vz 30 et finalement le casque Vz 32.

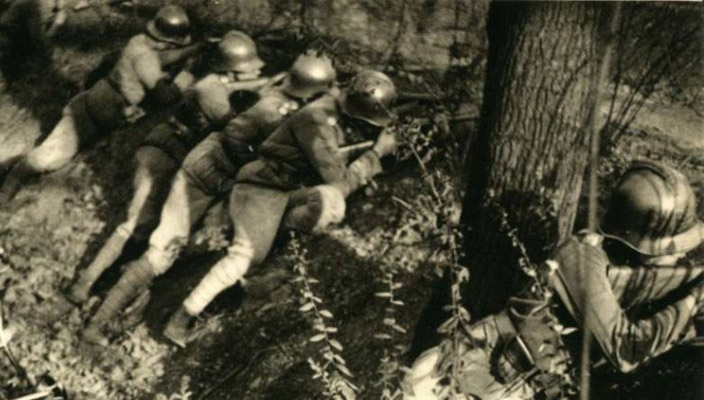

Toutefois, les images des funérailles du président Tomáš Masaryk en 1937 atteste encore de l'utilisation de ce casque à la fin des années 30.

Les casques Vz 28 seront toutefois utilisés par les polices municipales dans leur teinte d'origine, puis au sein d'organisations auxiliaires durant la seconde guerre mondiale.

Constitution

La coque :

Vue avant. |

Vue de coté. |

Vue arrière. |

Vue de dessus. |

Points de fixation de l'insigne. |

Insigne. |

Cimier - partie avant. |

Cimier - partie arrière. |

Points de fixation de l'insigne. |

Le casque Vz 28 a une forme très prononcée, et est aussi profond que le casque Vz 20 employé par l'armée tchécoslovaque après la grande guerre. Toutefois, son sommet est très arrondi à contrario du casque Vz 20. |

Trois trous sont pratiqués aux trois tiers du casque, à l'instar du casque Vz 20 pour la mise en place de la coiffe par trois rivets fendus.

Un trou est effectué de chaque coté du casque pour le maintien des anneaux de jugulaire. Puis deux trous sont pratiqués verticalement espacés de 6,5 centimètres pour la mise en place de l'attribut frontal à l'aide de deux très petits rivets mécaniques. Cet attribut dans un disque de métal estampé de 7 cm de diamètre, représente le lion de Bohême, au centre duquel figure le blason de la Slovaquie, tout deux contenus dans un cercle en relief.

La bombe est mise en peinture de couleur brun beige appliquée à l'aérographe en usine. A noter que la mise en peinture est effectuée une première fois coté externe avant la mise en place de l'insigne frontal, dans un but de protéger l'acier de la corrosion. Celui-ci est peint après pose par retouche au pinceau.

Après mise en peinture finale, les éléments internes du casque sont mis en place.

La coiffe :

Tête de rivet. |

Cerclage métallique et points de fixation avant. |

Détail rivet fendu. |

Jointure cerclage et point de fixation arrière. |

Jointure bandeau de cuir de la coiffe. |

Coiffe. |

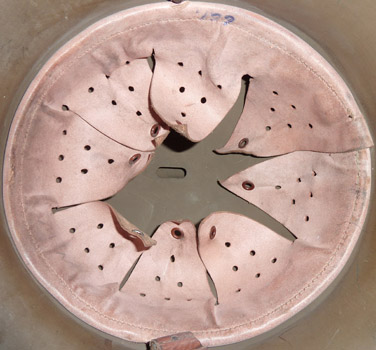

La coiffe est constituée d'une bande de cuir large d'environ 13 centimètres. La base de cette bande de cuir est découpée pour former 8 pattes de coiffe de forme triangulaire afin d'épouser la forme arrondie du crâne.

L'extrémité de chacune des pattes de coiffe est trouée et renforcée d'un œillet métallique pour le passage du lacet de réglage en profondeur joignant toutes les pattes entre elle. Chacune d'elle comporte six trous disposés en triangle afin d'assurer une certaine aération.

Un épais bandeau de feutre de couleur jaune, large d'environ 2,7 cm est cousu sur toute la longueur de la coiffe, dont le bandeau est simplement joint par superposition sans couture.

La coiffe est montée sur un cerclage métallique, identique à celui employé dans les casques Vz 20.

Le cerclage fabriqué en acier embouti est jointif à l'arrière par encastrement de ses extrémités et peint de couleur proche de celle appliquée au casque (il peut avoir été récupéré d'un casque Vz 20 sans remise en peinture). Il possède sa bordure en contact avec les pattes de coiffe retournée vers l'extérieur du casque afin de ne pas sectionner la coiffe en cuir et de maintenir celle-ci rabattue dans la pliure.

Une série de trous est effectuée à chaque tiers du cerclage au niveau des positions des pattes de coiffe, sous la pliure du cerclage.

Trois trous ovalisés sont présents au niveau de chacun des orifices de la coque pour la fixation de la coiffe à l'aide de rivets fendus, semblable à des "attaches parisiennes". La tête de ces rivets est bombée et les rivets sont pré-peints avant utilisation.

A noter qu'aucune indication de taille n'est spécifiée sur le cuir ou sur le cerclage, laissant supposer que le casque Vz 28 fut fabriqué en taille unique.

La jugulaire :

Passant de jugulaire. |

Jugulaire cousue. |

Partie avec boucle à ardillon. |

Jugulaire - partie courte.

La jugulaire est maintenue à deux passants rivetés de part et d'autre du casque. Ils sont repris du casque Vz 20 (eux même repris du modèle 17 austro-hongrois) et sont sensiblement plus long que ceux employés dans le Vz 20.

Le passant de jugulaire est constitué d'une boucle rectangulaire fabriquée à l'aide d'une tige métallique. Sa base est emprisonnée dans une enchapure métallique jouant le rôle de charnière. Cette enchapure est fabriquée à l'aide d'une pièce métallique plate, pliée en deux et dont la base arrondie est plus étroite au niveau de cette découpe. La base arrondie, moins prononcée que les passants du casque Vz 20, est percée pour être fixée dans la bombe à l'aide d'un rivet mécanique à tête bombée. Le rivetage est renforcé coté intérieur à l'aide d'un grosse rondelle.

La jugulaire est fabriquée à l'aide de bandes de cuir épais d'une largeur de 2,5 cm. La première partie de la jugulaire est composée d'une bande de cuir d'une longueur d'environ 16 centimètres et dont les coins de l'extrémité sont légèrement biseautés. Cette partie comporte 8 trous permettant la fixation à l'aide de la boucle à ardillon présente sur la seconde partie de la jugulaire.

Cette seconde partie, la plus longue, mesure 27 cm de long. Elle comporte la boucle à ardillon, permettant la fermeture. Cette boucle est maintenue à la base par repli de la jugulaire sur elle-même, dont la fermeture est assurée par couture. Cette partie comporte une boucle en cuir, afin de maintenir l'excédent de jugulaire une fois fermée. Un trapèze en cuir est cousu au dos de la boucle afin de protéger la peau du soldat du frottement de la boucle. Un second anneau de cuir coulisse librement sur le reste de cette partie de la jugulaire.

La jugulaire est maintenue aux deux anneaux maintenus de part et d'autre de la bombe par deux traits de couture et il est intéressant de noter que c'est le coté lisse du cuir qui est en contact avec la peau.