France

Casque Modèle 51 et 56 Gie

Fiche

- Dénomination : "Casque modèle 51 Gie", puis "Casque modèle 56/70 Gie".

- Destiné aux forces de la Gendarmerie Nationale, pour le maintien de l'ordre.

- Caractéristique : modification des casques homonymes de l'Armée de terre.

- Coiffe assurée par sous-casque de couleur bleu marine.

- Jugulaire en toile bleue pour le Mle 51 et spéciale en cuir noir pour le Mle 56/70.

- Camouflage par couvre-casque spécifique kaki clair.

- Autre caractéristique : fentes d'attribut.

- Attributs : Grenade laiton pour la Gie mobile et maillechort nickelé pour la Gie départementale.

- Fabriqué à partir des années 1960.

- Distribué à partir des années 1960.

- Pays d'origine : France.

- Période d'utilisation: des années 1960 à 1980.

- Matériaux : acier amagnétique M12/14 de 1,2 mm à haute teneur en manganèse.

- Poids : 1100 g.

- Taille : unique (le réglage se fait par le sous-casque).

- Couleur : Bleu marine foncé brillant.

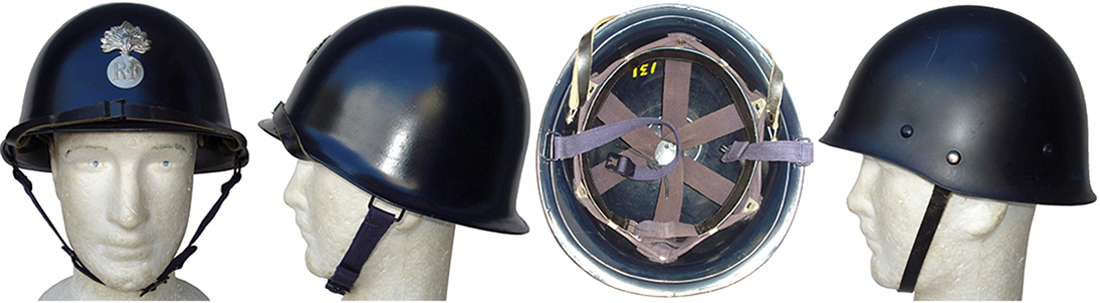

Casque Mle 51 type 2 de la Gendarmerie Départementale.

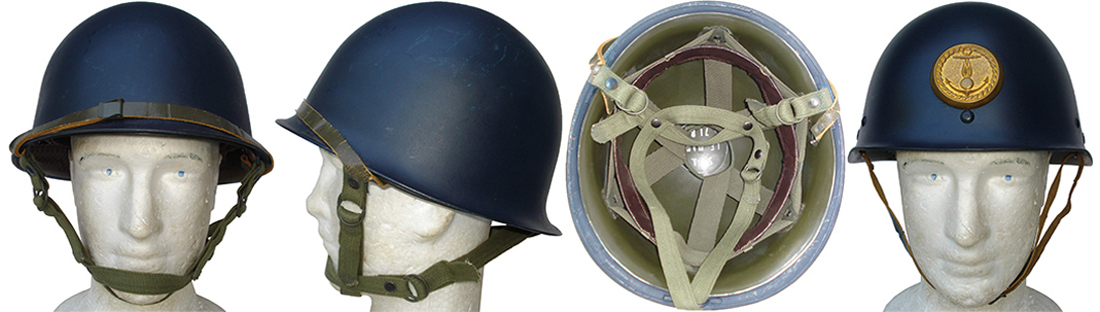

Casque Mle 51 type 3 de la Gendarmerie Départementale.

Casque Mle 56/70 de la Gendarmerie Départementale.

Casque Mle 56 de la Gendarmerie Maritime.

Historique

En Afrique du Nord, même si certains gendarmes mobiles ont perçu des casques modèle 51 TTA kaki, beaucoup portent encore le casque Adrian Mle 26.

Mle 26 de la Gie mobile pour le M.O. |

Mle 35/37 de la Gie maritime légère. |

La Gendarmerie nationale est l'héritière d'un corps de militaires chargés de l'ordre public créé en 1337, la Maréchaussée. Le 16 février 1791, la Maréchaussée est renommée Gendarmerie nationale. Le terme de gendarmerie vient de "gens d'arme", qui désigne, à la fin du Moyen Âge et au début de l'époque moderne, la cavalerie lourde. Après la guerre la situation est la suivante : la Gendarmerie nationale est une force armée chargée des missions de police et placée sous la tutelle du ministère de la Défense. Elle est composée de la Garde républicaine, de la Garde républicaine mobile (rebaptisée Gendarmerie mobile en 1954) et de la Gendarmerie départementale. |

Le premier casque de Gendarmerie, mis à part celui de la Garde Républicaine, est le modèle 1912, qui sera rapidement remplacé, en campagne (Prévôté), par le casque Adrian modèle 15 bleu horizon. Les casques Adrian de la Prévôté, se distinguent par leur attribut d'infanterie peint en blanc.

C'est par une décision du 10 février 1921 que le casque Mle 15 en service dans la gendarmerie est peint en bleu foncé et orné de la grenade spécifique (de mêmes dimensions que la grenade d'infanterie et de cavalerie) mais estampée en maillechort nickelé. Il est précisé alors, que l'agrafe crampon est en fer bleui. Mais le règlement du 6 septembre 1921 préconise que l'agrafe crampon soit en fer-blanc. La grenade de la garde républicaine mobile en laiton est définie dans l'additif à la description des uniformes de la gendarmerie en date du 30 novembre 1927. Ces dispositions s'appliquent également, le moment venu, au casque Adrian modèle 26. Le bleu foncé est souvent remplacé par du noir.

Evolution de l'attribut à partir de 1921.

La Gendarmerie tardera à adopter le casque Mle 51. Même si certaines unités de Gendarmerie mobile engagées en Afrique du Nord, utilisent le Mle 51 TTA kaki, beaucoup sont encore coiffés du casque Adrian Mle 26 kaki. Les équipages d'AMM8, dotés de sous-casque radio char Mle 51, ont à disposition des bombes métalliques Mle 51, susceptibles de les recouvrir en cas de besoin. |

Prototype de casque MO en fibres des établissements Franck à Aubervilliers.(Roland Hennequin.vol 2)

|

Ce prototype n'aura pas de suite et il est décidé de doter la Gendarmerie du casque Mle 51, pour le maintien de l'ordre.

Les gendarmes mobiles seront équipés prioritairement, la Gendarmerie départementale le sera plus tard.

Il fallait que ces casques aient un aspect indiquant clairement leur appartenance à l'arme : couleur bleu nuit et grenade métallique. Les sous-casques bleus sont trouvés auprès de l'Armée de l'air et employés tel quel. Ce sont des types 1 ou 2. Des bombes métalliques kaki du 2ème type sont récupérées, principalement dans les réserves de mobilisation, et les ateliers d'armurerie des corps sont chargés de la transformation.

Rapidement, la Gendarmerie commande directement auprès des fournisseurs, des casques possédant les caractéristiques de l'arme réalisées en usine. Il s'agit de casques (bombes et sous-casques) du 3ème type.

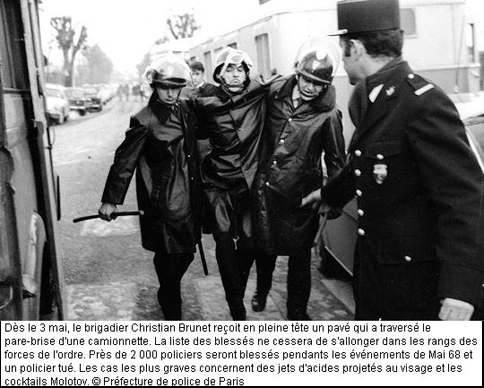

C'est, équipés de ces casques type 2 et 3, que les gendarmes mobiles affronteront les évènements de Mai 1968, où ils seront munis de lunettes anti-poussière, appelées à tort "anti-gaz".

La jugulaire simple du Mle 51 montrera vite ses limites. Un manifestant pouvant aisément décoiffer et même déséquilibrer un gendarme en faisant basculer son casque vers l'avant. Aussi décide-t-on courant 1968, d'équiper la Gendarmerie du casque Mle 56 qui est en cours de fabrication pour les TAP. Dès fin mai ou début juin 1968, des EGM seront déjà été équipés de 56 TAP repeints en bleu, mais gardant leurs jugulaires kaki Mle 56.

L'essai se montrant concluant, on décide de généraliser la dotation en caques type 56.

Début 1970 donc, une note ordonne aux ateliers d'armurerie des corps, de procéder à la transformation des bombes métalliques Mle 51 bleues détenues par les unités, en bombes Mle 56. En même temps elle décrit une jugulaire en cuir noir, qui sera montée en lieu et place de la jugulaire TAP en toile. Ce casque peut être qualifié de Mle 56/70. Comme précédemment, la Gendarmerie commandera par la suite des compléments de dotation de bombes neuves, directement mises au standard en usine.

Courant 1969, une visière amovible en MAKROLON (polycarbonate), est mise en service. Elle a été mise au point primitivement, pour la Police urbaine et les CRS. Comme pour les casques Mle 51, la Gendarmerie mobile sera équipée en priorité.

Le Mle 78 - F1 remplace le Mle 56 à partir de 1979, mais la majorité des escadrons conservera ses casques Mle 56/70 en MO, jusqu'à leur remplacement par le G1 en 1984. Le F1 ne sera utilisé que par les escadrons basés outre-mer et en écoles. La Gendarmerie Départementale conservera le Mle 56/70 jusque dans les années 90 pour certaines brigades.

La Gendarmerie maritime est composée pendant la guerre, sous l'autorité du ministère de la Marine :

- de la Gendarmerie Maritime Légère plus spécialement chargée du maintien de l'ordre au sein des ports et des arsenaux.

- de la Gendarmerie Maritime Sédentaire dont les missions se rapprochaient plus de celles des brigades de Gendarmerie Départementale.

À la Libération, la Gendarmerie Maritime Légère est dissoute. Le décret du 18 septembre 1947 réintègre la Gendarmerie Maritime au sein de la Gendarmerie Nationale, puis la Loi du 24 mai 1951 replace à nouveau la Gendarmerie Maritime sous l'autorité du ministère de la Marine.

Les motocyclistes de la Gendarmerie Maritime Légère, étaient équipés de casques Mle 35/37 kaki repeints en bleu marine et ornés d'un attribut spécifique circulaire. Ces casques sont toujours en service dans les années 50.

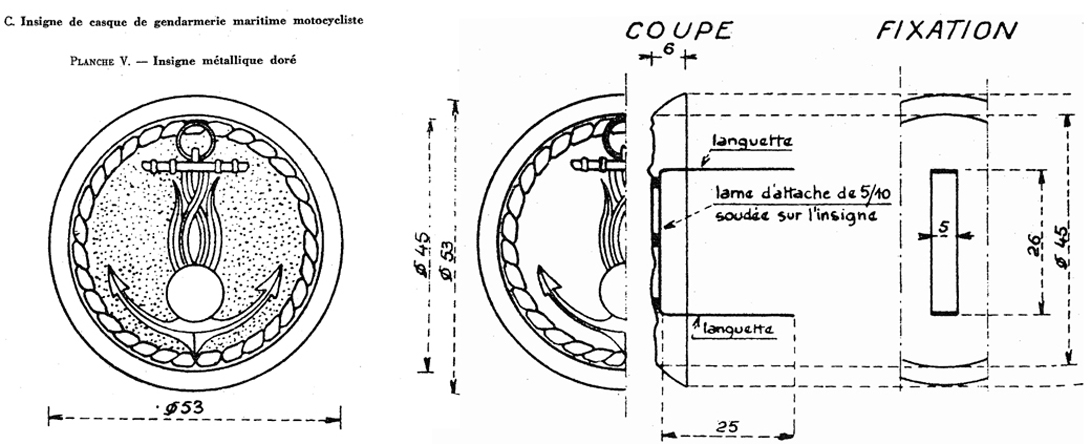

Un nouveau dessin de l'attribut est défini en 1957. Par ailleurs, la Marine décide de doter la Gendarmerie maritime de casques Mle 51 bleus (AM N°82 du 2 juillet 1957).

Les premiers casques sont approvisionnés en cession de l'Armée de l'air. Les bombes métalliques kaki granité sont repeintes en bleu marine, les sous-casques bleus sont utilisés tel quel. Au moins une commande de bombes métalliques bleu granité est passée en 1958 chez Dunois.

Le 19 février 1959, la Marine étend le port de l'attribut des motocyclistes, aux casques de combat. Il doit être fixé sur les sous-casques.

L'AM N°41 du 13 mai1960 modifiant celle N°82 du 2 juillet 1957 stipule que l'armée de mer adopte la couleur kaki en remplacement de la couleur bleue pour le casque métallique des gendarmes maritimes. Dorénavant, la Marine livre des casques kaki (puis vert armée) à la Gendarmerie maritime. Ce sont des casques Mle 56, ou 51 modifiés 56, avec jugulaire TAP Mle 56. Les bombes sont repeintes extérieur et intérieur en bleu-nuit brillant à Brest et extérieur seulement en bleu marine mat, à Toulon. Les sous-casques quant à eux, sont repeints extérieurement seulement, avec les mêmes peintures.

Le 2 janvier 1970, la Gendarmerie Maritime est à nouveau rattachée à la Gendarmerie Nationale et y subsiste encore de nos jours. Elle conserve néanmoins, ses casques spécifiques.

La Gendarmerie de l'Air est intégrée à l'Armée de l'Air par décret du 15 septembre 1943. Après une longue période de tâtonnements, où se succèdent les réintégrations dans la Gendarmerie Nationale et les rattachements à l'Armée de l'Air. Son rattachement définitif à la Gendarmerie Nationale n'est fixé qu'en 1956, par décret du 8 juin. Elle devient alors une formation spécialisée de la Gendarmerie Nationale, mise pour emploi auprès de l'Armée de l'Air.

Elle est équipée par l'Armée de l'air et perçoit les mêmes casques kaki à sous-casque bleu (y compris des coques kaki à jugulaires bleues).

Mai 1968.

Mai 1968.

Années 1970/80.

Années 1970/80.

Constitution

Nous ne parlerons ici que des modifications apportées aux casques de la Gendarmerie, par rapport à leurs homologues de l'armée. Pour le reste on pourra utilement consulter la fiche du casque modèle 51 TTA et ses annexes, ainsi que la fiche du modèle 56 TAP.

Les bombes métalliques :

Les bombes Mle 51.

Bombe métallique. |

Vue intérieure, type 2. |

Fentes pour l'attribut. |

Passant mobile. |

Les premières bombes métalliques sont des bombes kaki du 2ème type récupérées, principalement dans les réserves de mobilisation et modifiées par les ateliers d'armurerie de corps. Ces modifications sont effectuées très soigneusement.

Elles consistent d'abord à retirer les jugulaires en toile kaki et à décaper complètement la peinture liégée.

Le perçage des fentes d'attribut est alors effectué.

Puis vient la remise en peinture. La bombe reçoit extérieurement et intérieurement une peinture lisse et brillante bleu-nuit (Bleu-Gendarmerie Valentine 1701).

Des jugulaires en toile bleue sont cousues sur les passants.

Le décapage et la nouvelle peinture suppriment complètement le marquage du fournisseur et aucun autre marquage n'est apposé.

Bombe métallique modifiée artisanalement. |

La jugulaire kaki est restée en place. |

Franck 1953 Aubervilliers est encore visible sous la peinture. |

Il faut signaler que l'on rencontre des modifications artisanales effectuées localement. |

Rapidement, la Gendarmerie commande, directement auprès des fournisseurs, des bombes métalliques possédant les mêmes caractéristiques, réalisées en usine. |

Bombe métallique de type 3. |

Pontet de type 3. |

Les bombes Mle 56.

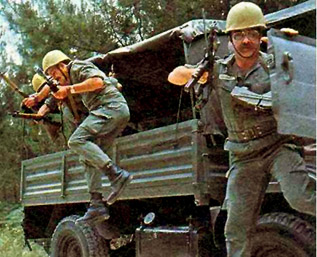

GM équipés de Mle 56 TAP repeints en bleu. |

La jugulaire simple du Mle 51 montrera vite ses limites, un manifestant pouvant aisément décoiffer et même déséquilibrer un gendarme en faisant basculer son casque vers l'avant. |

Sous-casque repeint extérieurement en bleu. |

Bombe Mle 56 repeinte en bleu brillant. |

Intérieur non repeint. |

Bombe Mle 56 repeinte en bleu brillant. |

Intérieur repeint partiellement. |

Les bombes Mle 56/70.

En janvier 1970, une note demande aux ateliers d'armurerie des corps, de procéder à la transformation des bombes métalliques Mle 51 bleues détenues par les unités, en bombes Mle 56.

Cinq opérations sont préconisées :

- Dépose de la jugulaire en sangle. Les jugulaires sont soigneusement décousues et conservées comme pièces de rechange.

- Dépose des passants ou pontets. L'emploi d'une meule est obligatoire et le burin est formellement proscrit.

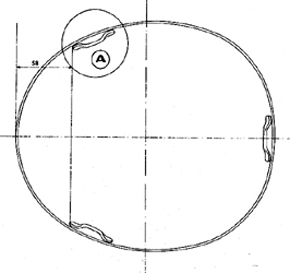

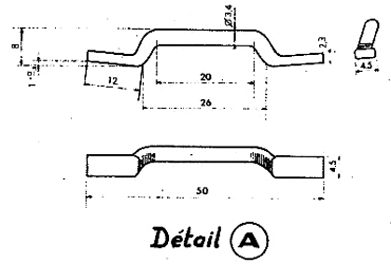

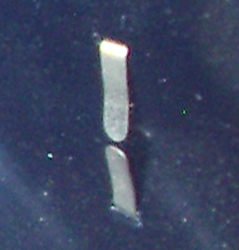

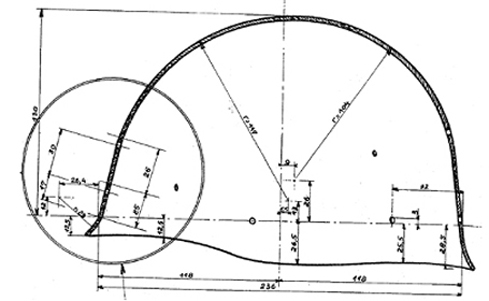

- Confection et pose de trois pontets. Trois pontets sont réalisés en fil d'acier doux de 3,4 mm de diamètre. Chaque pontet forme un oméga de 8 mm de haut et de 50 mm de long. La partie centrale, recevant la jugulaire, mesure 20 mm. Les deux extrémités de 12 mm, devant être en contact avec la bombe, sont aplaties aux dimensions de 2,3 x 4,5 mm. Le pontet doit être incliné par rapport au support, de façon à être vertical lors du port du casque. Les trois pontets sont ensuite soudés, à la pince électrique à souder par points. Ils sont positionnés le long du jonc, un à l'arrière et les deux autres de chaque côté, sur un axe médian tracé à 58 mm de l'avant du casque (Voir croquis).

- Remise en peinture. La bombe est repeinte entièrement en bleu-nuit (Bleu-Gendarmerie Valentine 1701). Les retouches ou peintures partielles sont prohibées.

- Montage de la jugulaire. Une jugulaire en cuir noir d'un modèle nouveau, définie par la note 37-08 de janvier 1970 est montée sur les bombes métalliques.

Le travail est toujours soigné, cependant les traces de meulage des anciens pontets sont, la plupart du temps, visibles.

Ces casques sont désignés Mle 56 dans les documents officiels, mais sont souvent connus dans les rangs des "Moblots" comme Mle 70.

Croquis d'implantation des nouveaux pontets. |

Bombe Mle 51 modifiée en Mle 56. |

Traces de meulage des anciens pontets. |

Croquis coté des nouveaux pontets. |

Traces de meulage de l'ancien pontet à gauche du nouveau. |

Il existe là aussi, des modifications artisanales faites en unité.

Bombe de type 1 modifiée en Mle 56. |

MENESA 1952 est visible sous la peinture. |

Bombe métallique Mle 56 sortie d'usine, DUNOIS 1975. |

Les réassortiments se font en 1973 et 1975, par des commandes directes, auprès de DUNOIS à Cousance, de Mle 56 sortis d'usine aux normes Gendarmerie. Ces bombes portent un marquage blanc sur la peinture bleue.

|

Note officielle sur la modification du casque Mle51 en Mle 56 ! |

Les jugulaires :

Mle 51.

Jugulaire Mle 51 en sangle de toile bleue. |

Plaque ajourée vernie bleu-nuit. |

Les bombes métalliques Mle 51, de type 2 et 3, reçoivent des jugulaires en sangle de toile bleue. Elles sont de forme et confection, totalement identiques aux jugulaires kaki. Les pièces métalliques sont vernies bleu-nuit.

Mle 70.

Jugulaire en cuir noir modèle Gendarmerie pour le casque métallique TAP (modèle 1956). |

|

Jugulaire complète, état neuf de stock. |

Mentonnière. |

2 types de boucle à barrette cambrée. |

Pattelette de fixation latérale. |

Pattelette de fixation arrière. |

|

Note officielle sur la jugulaire en cuir noir de la Gendarmerie ! |

Les marquages :

Il n'est pas apposé de marquage dans les bombes métalliques, modifiées par les ateliers d'armurerie des corps.

Les bombes commandées aux fournisseurs, sont marquées à la peinture blanche, dans les mêmes conditions que les bombes TTA kaki ou vert armée.

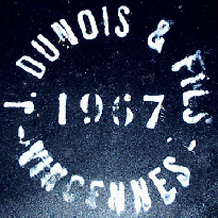

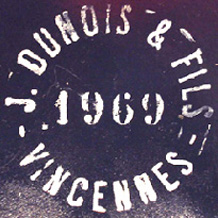

Il n'y a que 2 fournisseurs concernés : CARPENTIER à Cusset (Mle 51 type 3 en 1964) et DUNOIS à Vincennes (Mle 51 type 3 en 1967 et 1969, Mle 56 en 1973), puis DUNOIS à Cousance (Mle 56 en 1975).

Mle 51, CARPENTIER 1964. |

Mle 51, DUNOIS Vincennes 1967. |

Mle 51, DUNOIS Vincennes 1969. |

Mle 56, DUNOIS Vincennes 1973. |

Mle 56, DUNOIS Cousance 1975. |

Les attributs :

Une décision du 10 février 1921 a fixé pour la Gendarmerie, un attribut en forme de grenade, identique à la grenade d'infanterie et de cavalerie, mais estampée en maillechort nickelé. Le règlement du 6 septembre 1921 précise que l'agrafe crampon est en fer-blanc. Une grenade identique en laiton, est définie dans l'additif à la description des uniformes de la gendarmerie en date du 30 novembre 1927, pour la Garde républicaine mobile. |

Gendarmerie mobile et Gendarmerie départementale. |

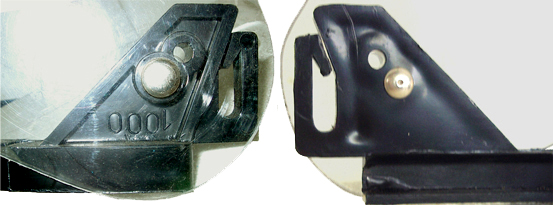

Verso, agrafes crampon. |

Agrafe crampon repliée dans la bombe. |

Les sous-casques :

Le premier contingent de sous-casques, destiné à équiper les bombes métalliques modifiées par les ateliers d'armurerie des corps, est prélevé sur les stocks de l'Armée de l'air. Ce sont des sous-casques bleus du 1er ou 2ème type.

Les réassortiments se feront ensuite par commande directe auprès des fournisseurs. Ce seront des sous-casques bleus de type 3. La dernière commande aura lieu en 1986 auprès de DUNOIS à Cousance, pour réassortir les casques Mle 56 encore en dotation dans la Gendarmerie départementale.

Tous ces sous-casques n'ont aucune spécificité, ils sont rigoureusement identiques à ceux de l'Armée de l'air (Cf. fiche du casque modèle 51 TTA).

Sous-casque de type 3. |

Bombe Mle 51 avec sous-casque type 2. |

Bombe Mle 56 avec sous-casque type 3. |

Dernière commande de réassortiment. |

Les accessoires :

Lunettes CEBE.

Jusqu'en 1969, le casque est porté dans les manifestations avec des lunettes dites "anti-gaz", pour la protection des yeux.

Ce sont en réalité des lunettes anti-poussière, dont les plus fréquentes sont de marque CEBE. Elles sont en plastique gris et munies de verres colorés. La sangle est en caoutchouc et se ferme par un crochet métallique.

|

|

|

Protections faciales artisanales.

Dès les premiers affrontements de mai 1968, il apparaît clairement que les lunettes offrent une protection insuffisante et qu'une protection faciale doit être ajoutée au casque. Dans l'urgence, quelques escadrons de GM se dotent de protections artisanales à base de grillages divers.

En voici ci-dessous un exemple.

GM blessé au visage. |

Escadron doté d'une protection faciale artisanale. |

Vue sous un autre angle. |

La visière de protection ou heaume amovible.

Un "heaume amovible" est en cours d'expérimentation, en mai 1968, à la Préfecture de Police de Paris. Ce heaume en matière plastique transparente, quand il est rabattu sur le visage, lui assure une bonne protection contre les jets de pierres, boulons et billes d'acier.

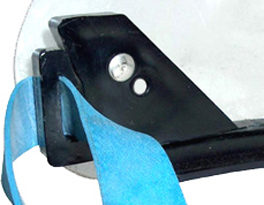

Il est constitué par un écran semi-cylindrique en matière plastique transparente, à la base arrondie. Il est bordé dans sa partie supérieure par un joint de caoutchouc mousse et muni d'un système de fixation au casque qui va perdurer, malgré les évolutions que subira l'écran lui-même.

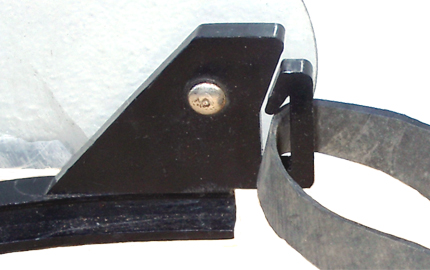

Ce mode d'accrochage est constitué par une gouttière en plastique noir qui s'emboite sur l'avant du casque, où elle est maintenue par deux petits élastiques, réunis par un crochet.

La visière proprement dite s'y articule au moyen de deux oreilles sur pivots, lui permettant d'adopter la position baissée ou relevée.

Ce heaume est mis à l'essai réel, en petit nombre, par les Compagnies d'Intervention de la Préfecture de Police, dès les premières manifestations. On en voit deux exemplaires sur une photo prise le 3 mai 1968

La Gendarmerie n'emploiera pas cette version éphémère. Elle percevra par contre les seconde et troisième versions mises au point, respectivement, en mars 1969 et dans les années 1970.

La 1ère version du heaume est utilisée dès le 3 mai par la PP. |

1ère version du heaume vue de face. |

1ère version du heaume vue de profil. |

La seconde version est, comme la précédente, articulée sur une gouttière de nylon moulé noir qui s'emboite sur l'avant du casque. L'ensemble est maintenu sur l'arrière du casque au moyen de deux bracelets de caoutchouc, réunis par un crochet métallique permettant son ouverture. |

|

|

|

|

Vue de dessus. |

Vue de côté. |

La position du pivot est la même en Gendarmerie qu'en Police. |

Vue avant. |

Vue 3/4 arrière. |

Vue arrière. |

Une troisième version intervient dans le courant des années 1970. |

3ème version avec embases Gendarmerie. |

3ème version avec embases spécifiques Gie. |

Vue extérieure de l'embase. |

Vue intérieure de l'embase. |

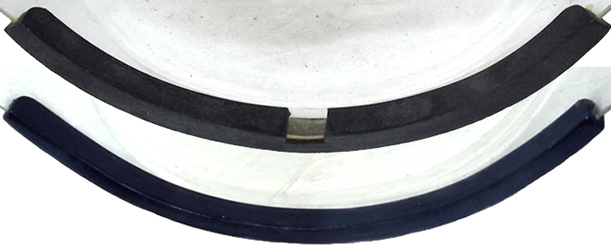

Bourrelet de mousse. Police en haut, Gie en bas. |

Différences entre les heaumes de la troisième version, destinés aux casques de la Gendarmerie (Mles 51, 56) et ceux destinés aux casques de la Police (Mle 53) : La troisième version comporte une différence supplémentaire au niveau du bourrelet d'étanchéité : |

Vue arrière de la visière relevée, montrant le joint d'étanchéité sans encoche. |

Vers la fin des années 1970, apparaît une variante universelle de la troisième version, dont la monture en nylon noir s'adapte indifféremment aux casques des deux corps. |

3ème version avec embases universelles. |

Montage Gie, vue extérieure. |

Montage Gie, vue intérieure. |

Montage Police, vues extérieure et intérieure. |

Couvre-casque spécifique.

Il faut signaler enfin le couvre-casque kaki clair. Ce couvre-casque réglementaire, est spécifique à la Gendarmerie.

Il est inspiré du couvre-casque de l'Adrian modèle 26 et comme lui est composé de quatre pièces de tissu triangulaires cousues entre elles. Il se serre à la base grâce à un lacet passé dans l'ourlet. De nuance kaki clair, il est destiné à recouvrir les casques bleu nuit lors des services nécessitant le port du treillis.

Il apparaît au cours des années 60 et sera utilisé jusqu'à la fin de l'utilisation du Mle 51 par la Gendarmerie. Un modèle similaire sera ensuite repris sur les casques F1 de la Gendarmerie.

Couvre-casque en place. |

Maintien par lacet de serrage. |

Détail couture. |

Détail lacet de serrage. |

Escadron à l'entrainement. |

Escadron 8/11 de la Gie mobile de Mont-de-Marsan à l'entrainement en 1985. |

Escadron 8/11 de la Gie mobile de Mont-de-Marsan à l'entrainement. |

Autres corps ou services

La Gendarmerie maritime :

Les bombes métalliques.

Bombe de type 2 repeinte en bleu brillant. |

Intérieur non repeint. |

Marquage de la commande de 1958. |

Les premières bombes métalliques sont approvisionnées en cession de l'Armée de l'air. Ce sont des bombes TTA du 2ème type, kaki grenelé. Elles sont repeintes entièrement, ou parfois extérieurement en bleu marine. |

Les bombes métalliques livrées à partir de 1960 sont Mle 56 TAP vert armée, provenant de l'Armée de terre via la Marine nationale. |

Bombe Mle 56 repeinte en bleu mat. |

Intérieur non repeint. |

Les sous-casques.

Sous-casque de type 2 bleu d'origine. |

Intérieur. |

Sous-casque de type 2 repeint en bleu brillant. |

Intérieur non repeint. |

Sous-casque de type 3 repeint en bleu mat. |

Intérieur non repeint. |

Les sous-casques bleus rentrés avant 1960, sont de fait des sous-casques de l'Armée de l'air de type 2, avec la coiffe en toile bleue et les cuirs, bandeau et jugulaire, marron. |

Extrait du Bulletin officiel N°554-2.

Insigne ancien modèle (Casque Mle 35 GML). |

Insigne nouveau modèle à/c 1957. |

Circulaire du 19/02/1959 indiquant les perforations à effectuer sur les sous-casques. |

Tous ces sous-casques ont un point commun, ils sont munis de l'attribut Mle 57 de la Gendarmerie maritime destiné aux motocyclistes.

La note du 19 février 1959 en étend l'usage aux sous-casques Mle 51 et en fixe définitivement le mode de fixation :

Deux fentes de 1,5 x 5,5 mm sont pratiquées sur le sous-casque, en perçant trois trous avec un foret de 1,5 mm et en terminant à la lime (voir croquis). Les services HCC des ports sont chargés de l'opération sur les sous-casques en service et sur ceux en approvisionnement. Les deux languettes de l'attribut sont rabattues sur la contre-plaque triangulaire du support de coiffe. L'insigne ne gênant pas le port de la bombe métallique, il ne doit pas être démonté.

Les casques Mle 56 restent en attribution dans la Gendarmerie maritime jusqu'au milieu des années 2000. Ils ne sont remplacés par aucun autre modèle de casque.

La Gendarmerie de l'air.À la fin de la guerre, la Gendarmerie de l'air est équipée de casques M1 bleu-nuit ceints d'une bande blanche interrompue sur l'avant, laissant la place à l'insigne du corps, également blanc. Cet insigne représente une grenade surmontant une paire d'ailes stylisée. |

Insigne de la Gendarmerie de l'air. |

Le gendarme de l'air R. Barrois à Phu-Tuong le 09/01/1955 et le casque de l'Armée de l'air qu'il portait à l'époque.

La réserve.

Dans les réserves de mobilisation détenues par la Gendarmerie et dispersées au milieu des années 2000 par les domaines, se trouvent des casques Mle 51 ou 56 bleu-nuit classiques et des casques destinés aux réservistes. Par exemple, les Mle 56 destinés aux escadrons dérivés de Gendarmerie Mobile. Ce sont des casques vert-armée, repeints extérieurement en bleu marine. Il existe aussi de nombreux sous-casques de types 1 ou 2 repeints extérieurement en bleu nuit brillant.

Mais il y a aussi quelques exceptions, comme ces casques kaki munis d'une grenade jaune peinte ou des casques bleu-nuit repeints en vert armée.

|

|

|

Insigne ancien modèle, type shako. |

Grenade jaune peinte au pochoir. |

Bombe bleu nuit repeinte en vert armée. |

Intérieur repeint. |